Niente, non mi sono accorta in tempo che prima di Long Island – in libreria per Einaudi con la traduzione di Giovanna Granato – c’era Brooklyn, sempre di Colm Tóibín, e sono partita con il sobborgo sbagliato ma, se proprio mi impegno e provo a far tesoro di questa svista, posso rivelarvi in serenità che sta in piedi anche per conto suo. Saranno gli amori che si sviluppano su strane strutture poligonali, probabilmente: partono sbilenchi, che sarà mai approcciarli a metà strada.

Il problema che qua si palesa all’istante è un signore incollerito che suona alla porta di casa per informare Eilis Lacey che lui, fra nove mesi, le scaricherà sullo zerbino un neonato. O una neonata, quel che è. A lui in ogni caso non interessa, perché non è roba sua. La moglie gravida sì, ma il padre della futura creatura è il marito di Eilis, idraulico italoamericano che in casa loro doveva aver trovato parecchio da fare. Eilis cade dal pero e, fra lo sbalordimento e una quieta collera, informa l’invadentissimo clan di Tony che non ha la minima intenzione di occuparsi della prole illegittima altrui. Lei i suoi figli li ha già cresciuti e per quell’amore ha già sacrificato radici e accumulato rimpianti. Anzi, sai che c’è? Visto che nessuno mi tratta come un essere umano degno d’ascolto o di rispetto io torno per un po’ a casa mia in Irlanda, che mia madre e mio fratello son due decenni che mi vedono solo in foto.

Il problema che qua si palesa all’istante è un signore incollerito che suona alla porta di casa per informare Eilis Lacey che lui, fra nove mesi, le scaricherà sullo zerbino un neonato. O una neonata, quel che è. A lui in ogni caso non interessa, perché non è roba sua. La moglie gravida sì, ma il padre della futura creatura è il marito di Eilis, idraulico italoamericano che in casa loro doveva aver trovato parecchio da fare. Eilis cade dal pero e, fra lo sbalordimento e una quieta collera, informa l’invadentissimo clan di Tony che non ha la minima intenzione di occuparsi della prole illegittima altrui. Lei i suoi figli li ha già cresciuti e per quell’amore ha già sacrificato radici e accumulato rimpianti. Anzi, sai che c’è? Visto che nessuno mi tratta come un essere umano degno d’ascolto o di rispetto io torno per un po’ a casa mia in Irlanda, che mia madre e mio fratello son due decenni che mi vedono solo in foto.

Al paesello d’origine, Eilis ritrova dinamiche che sembrano cristallizzate nel tempo, ma scopre anche che il mondo non sta di certo lì ad aspettarti. L’unico che, per quanto può saperne lei, non ha messo su casa ma si è limitato a gestire con successo un pub, è Jim, l’uomo che in gioventù l’aveva quasi convinta a non attraversare l’oceano per costruirsi una vita con Tony.

Mi avrà dimenticata? Che effetto mi farà rivederlo? Ma possibile che sia ancora scapolo? E cosa diamine ci fa la mia antica migliore amica a gestire una friggitoria fetente? È troppo tardi per pensare che si possa ricominciare?

Tóibín imbastisce un polpettone sentimentale da manuale, lasciandosi sostenere anche dal fascino “vintage” dell’epopea dell’emigrazione, con nostalgie, distanze siderali che gridano NON TI PERDERÒ ANCORA e frizioni inevitabili tra luoghi d’origine e luoghi che si scelgono con grandi atti di fede ma che, forse, ci rigetteranno sempre. Le macchinazioni del cuore restano però ingovernabili e quel che di interessante c’è qui è l’innesto dell’amore in una realtà che si considera già consolidata, chiusa, definitiva. Tutti e tutte hanno un percorso, molto da perdere e un rigoglioso giardino di illusioni da coltivare, oltre a un ramificato sistema di responsabilità da amministrare. Il fatto che Tóibín non metta nessuno in una posizione “facile” e che non permetta a nessun cuore di straripare e di crederci troppo regala al romanzo una cruda franchezza che ci fa deporre i bandieroni del tifo in favore di interrogativi ben più tremendi e ricchi: ma io….. che cosa farei? Quanto stupida mi sentirei? Sto amando una persona reale o l’idea di possibilità che ancora riesce a farmi intravedere? Perché ci ostiniamo? Perché facciamo finta di non capire?

A peggiorare le cose, per i personaggi, c’è l’abile gestione di Tóibín delle asimmetrie informative: in un piccolo paese dove per strada ti fanno la radiografia, il sotterfugio è una scorciatoia per il quieto vivere, ma anche una comodissima e ragionevole scusa per non affrontare mai la realtà. Noi, leggendo, sappiamo e vediamo tutto… e possiamo scuotere il capo con una saggezza che mille volte avremmo voluto sfoggiare nella vita vera. Cosa combiniamo, invece? Dei gran casini. Come Eilis, Tony, Jim e la volenterosa vedova che frigge. Forse, sperando, si sbaglia sempre. Ma è in quei traballanti spiragli che combattiamo davvero per la felicità.

[Long Island si può serenamente leggere, ma lo trovate in versione audio anche su Storytel.]

Ma com’è, questo

Ma com’è, questo

In piena Guerra Fredda, il campione sovietico in carica Boris Spasskij è chiamato a difendere il titolo contro lo statunitense Bobby Fischer, giocatore geniale ma imprevedibile, un eremita inghiottito di mille fissazioni e nemico di ogni convenzione, matto in senso metaforico ma molto probabilmente anche clinico. Fischer è “matto” per noi che non siamo stati baciati dal talento per gli scacchi ma è matto anche per chi quel mondo lo abita e assiste con meraviglia e sgomento alle sue feroci partite – sperando sempre di non trovarselo davanti.

In piena Guerra Fredda, il campione sovietico in carica Boris Spasskij è chiamato a difendere il titolo contro lo statunitense Bobby Fischer, giocatore geniale ma imprevedibile, un eremita inghiottito di mille fissazioni e nemico di ogni convenzione, matto in senso metaforico ma molto probabilmente anche clinico. Fischer è “matto” per noi che non siamo stati baciati dal talento per gli scacchi ma è matto anche per chi quel mondo lo abita e assiste con meraviglia e sgomento alle sue feroci partite – sperando sempre di non trovarselo davanti.

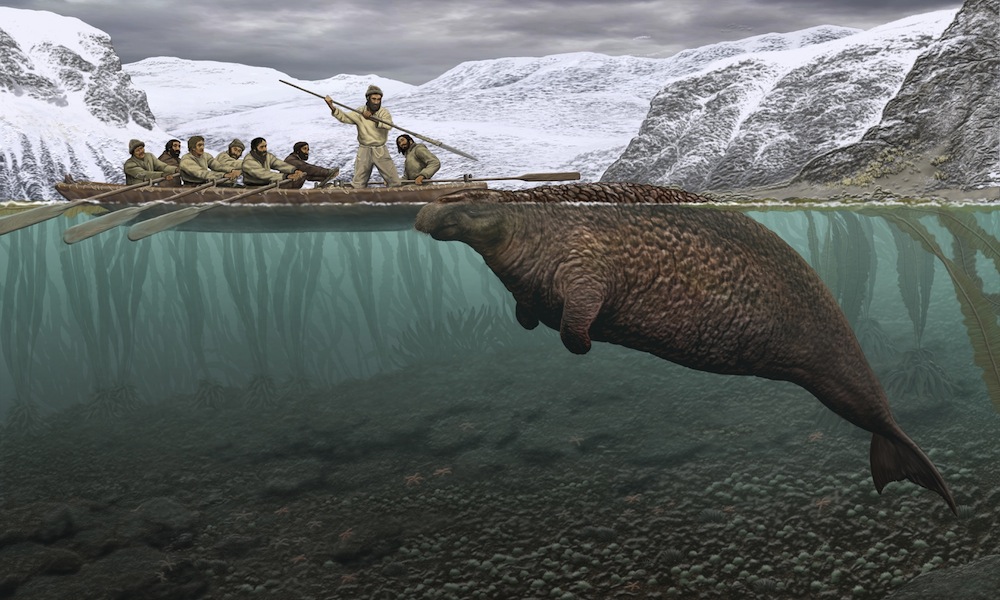

Si chiama ritina “di Steller” per merito o colpa del naturalista tedesco che partì con la spedizione russa del capitano Vitus Bering nel 1741, in direzione delle acque ignote sopra l’omonimo stretto – di recente battesimo. Fu un casino, perché la nave di Steller naufragò su un’isola deserta e gelida e creparono quasi tutti di fame prima di avvistare la fiduciosa vacca di mare. Steller, fra una grigliata di ritina e l’altra, si mise in testa di misurarla e di predisporre uno scheletro per restituire la scoperta alla scienza, ma la bestia era semplicemente troppo grossa e la nave che rattopparono troppo malandata per accoglierla. Prima bisogna portare in salvo le persone, altro che ossa! Steller, furibondo, fu costretto ad arrendersi.

Si chiama ritina “di Steller” per merito o colpa del naturalista tedesco che partì con la spedizione russa del capitano Vitus Bering nel 1741, in direzione delle acque ignote sopra l’omonimo stretto – di recente battesimo. Fu un casino, perché la nave di Steller naufragò su un’isola deserta e gelida e creparono quasi tutti di fame prima di avvistare la fiduciosa vacca di mare. Steller, fra una grigliata di ritina e l’altra, si mise in testa di misurarla e di predisporre uno scheletro per restituire la scoperta alla scienza, ma la bestia era semplicemente troppo grossa e la nave che rattopparono troppo malandata per accoglierla. Prima bisogna portare in salvo le persone, altro che ossa! Steller, furibondo, fu costretto ad arrendersi.

Il problema che

Il problema che