Qui siamo nelle profondità di un WTF di notevoli proporzioni, ma a Li Kotomi bisogna riconoscere l’impegno: con Se vuoi nascere o no – in libreria per Mondadori con la traduzione di Anna Specchio – fa più burocrazia che filosofia, ma forse ci va anche bene così.

Dove siamo? In un Giappone coi taxi volanti a guida autonoma e i camerieri robot, in un futuro che ha superato discriminazioni di genere e/o orientamento e ha introdotto una regolamentazione piuttosto peculiare della gravidanza: ogni feto, nell’ultimo trimestre di gestazione, deve far sapere alla famiglia se intende o meno venire al mondo e la decisione deve per legge essere assecondata.

Tutta questa faccenda del consenso del feto alla nascita si basa sulla fantomatica scoperta di un linguaggio primordial-basilare che rende possibile la comunicazione e viene anche influenzata da un Indice di Difficoltà di Sopravvivenza che tiene conto della condizione specifica della famiglia ma anche delle asperità planetarie contingenti. Vuoi costringere a nascere un feto che ha deciso di evitarlo? Ti mettiamo in galera. Non pensi che il feto abbia gli strumenti per immaginare la sua vita futura e per decidere in maniera informata? Forse hai ragione, ma comunque devi obbedire – o camperai con uno stigma eterno.

Per aiutarci a sviscerare la situazione e a vederla da diverse angolazioni, Kotomi popola la storia di “casi” emblematici e il nostro punto di vista centrale è quello di una coppia di donne che aspettano una bambina, desideratissima e ci si augura anche propensa a nascere. C’è chi si oppone (anche con violenza) al sistema delle Nascite Consensuali, ma la società in blocco pare trovarlo civilissimo: è un diritto, da contrapporre a un passato governato dall’egoismo e dall’arbitrio genitoriale. Con che coraggio si potrebbe condannare alla vita un feto che dice NO? Sarebbe un’esistenza ritenuta automaticamente grama e ingiusta e quale famiglia vorrebbe macchiarsi di una prepotenza così crudele? Non è meglio rinunciare a nascere, se ci si rende conto che campare potrebbe rivelarsi semplicemente TROPPO difficile?

Il dilemma è affascinante e Kotomi produce abbondanti puntelli “pratici” e spiegotti procedurali per convincerci a riflettere insieme a lei, ma quel che succede è più che altro un giocone delle parti: c’è un impianto argomentativo per i pro e uno per i contro e ogni conversazione o dilemma interiore ruota sempre attorno ai medesimi punti. E parlano, in sintesi, solo di quello. Non c’è altro nel mondo, pare. Certo, da una coppia in attesa ci si aspetta una forte focalizzazione su quel tema lì, ma è un po’ bizzarro lo stesso. Sono personaggi o sono funzioni? Sono funzioni che esemplificano una posizione. Se vi va di pensarci su con loro è comunque un esercizio speculativo matto abbastanza da lasciarsi esplorare con interesse.

Una buona intervista si fa se il soggetto interrogato ha qualcosa da dire e se si fanno le domande giuste. Un’intervista *eccellente* è, in realtà, uno scambio tra due persone che si riconoscono e si rendono disponibili alla reciproca curiosità, scordandosi gerarchie e ruoli per creare qualcosa di autonomo, che per ricchezza sta in piedi da solo e aggiunge un tassello in più rispetto ai punti di riferimento di partenza. Che uno scrittore intervisti bene un altro scrittore non è affatto scontato – genera attenzione perché ti porti a casa due grandi nomi in una botta sola, ma bisogna appaiarli con buonsenso. E anche in quel caso non sai come andrà a finire.

Una buona intervista si fa se il soggetto interrogato ha qualcosa da dire e se si fanno le domande giuste. Un’intervista *eccellente* è, in realtà, uno scambio tra due persone che si riconoscono e si rendono disponibili alla reciproca curiosità, scordandosi gerarchie e ruoli per creare qualcosa di autonomo, che per ricchezza sta in piedi da solo e aggiunge un tassello in più rispetto ai punti di riferimento di partenza. Che uno scrittore intervisti bene un altro scrittore non è affatto scontato – genera attenzione perché ti porti a casa due grandi nomi in una botta sola, ma bisogna appaiarli con buonsenso. E anche in quel caso non sai come andrà a finire.

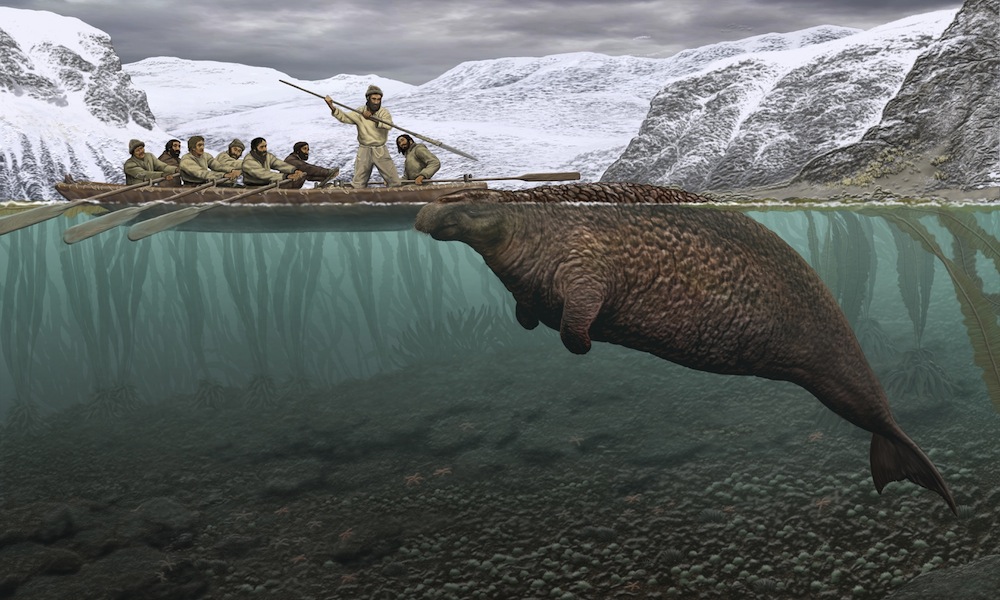

Si chiama ritina “di Steller” per merito o colpa del naturalista tedesco che partì con la spedizione russa del capitano Vitus Bering nel 1741, in direzione delle acque ignote sopra l’omonimo stretto – di recente battesimo. Fu un casino, perché la nave di Steller naufragò su un’isola deserta e gelida e creparono quasi tutti di fame prima di avvistare la fiduciosa vacca di mare. Steller, fra una grigliata di ritina e l’altra, si mise in testa di misurarla e di predisporre uno scheletro per restituire la scoperta alla scienza, ma la bestia era semplicemente troppo grossa e la nave che rattopparono troppo malandata per accoglierla. Prima bisogna portare in salvo le persone, altro che ossa! Steller, furibondo, fu costretto ad arrendersi.

Si chiama ritina “di Steller” per merito o colpa del naturalista tedesco che partì con la spedizione russa del capitano Vitus Bering nel 1741, in direzione delle acque ignote sopra l’omonimo stretto – di recente battesimo. Fu un casino, perché la nave di Steller naufragò su un’isola deserta e gelida e creparono quasi tutti di fame prima di avvistare la fiduciosa vacca di mare. Steller, fra una grigliata di ritina e l’altra, si mise in testa di misurarla e di predisporre uno scheletro per restituire la scoperta alla scienza, ma la bestia era semplicemente troppo grossa e la nave che rattopparono troppo malandata per accoglierla. Prima bisogna portare in salvo le persone, altro che ossa! Steller, furibondo, fu costretto ad arrendersi.

Il problema che

Il problema che