Ebbene, l’intero catalogo Adelphi è in promozione fino al 15 febbraio. C’è il -25% su tutto quanto e, visto che gli Adelphi costano spesso una fucilata, la notizia è da accogliere con gioia e vaste celebrazioni. Non ho letto ogni titolo mai pubblicato da Adelphi, mio malgrado, ma un paio di preferiti vorrei comunque provare a consigliarli. Metti mai che possano servire d’ispirazione a qualcuno.

Ecco dunque una rapida e minuscola lista della spesa, in ordine casualissimo ma pieno di sentimento.

*

Neil MacGregor, La storia del mondo in 100 oggetti

(Traduzione di Marco Sartori)

La storia “materiale” credo sia la mia preferita – insieme a quella simbolico-iconografica (sempre che una definizione del genere possa dirsi accettabile). Comunque, questo magnifico volumone di Neil MacGregor racconta i punti di svolta dell’evoluzione umana attraverso cento oggetti emblematici, oggetti che hanno saputo ridefinire un’epoca o cambiare per sempre la civiltà – più o meno antica – che li ha concepiti. La forbice temporale è molto ampia (si va dagli albori dell’umanità ai giorni nostri), così come lo spettro geografico (che non trascura continenti che spesso, da Europei, tendiamo a studiare solo come potenziali mete di colonizzazione).

Godibilissimo da leggere, curiosissimo ma assai rigoroso, pieno di splendide fotografie e sicuramente già presente sullo scaffale di Alberto Angela.

Andrew Sean Greer, La storia di un matrimonio

(Traduzione di Giuseppina Oneto)

Ecco qua un riassunto stringatissimo: Pearlie e Holland, San Francisco, 1953, quel che rimane della guerra, l’amore, quel che rimarrà di loro. Il romanzo racconta, mettendo alla prova in quasi tutti i modi possibili la coppia protagonista, l’impervio tentativo di conoscere davvero la persona che amiamo. E gli sforzi che siamo disposti a fare per riuscirci, o per rassegnarci al fallimento, o per vivere affrontando le conseguenze di quello che abbiamo scelto di sapere. Tanti punti di svolta, una voce narrante battagliera e disincantata e, sullo sfondo – anzi, mica tanto sullo sfondo – i pregiudizi che più hanno segnato la società americana.

Edward von Keyserling, Principesse

(Traduzione di Anna Rosa Azzone Zweifel)

Un romanzo che somiglia ai deliziosi salottini popolati dai suoi personaggi: preziosi, ordinati, eleganti, sfarzosi… ma, a guardar bene, potremmo notare la carta da parati un po’ stropicciata dall’umidità, in un angolo. O una frangia annodata del tappeto. O una poltrona col velluto leggermente liso sul bracciolo, dove si appoggiano i gomiti. Keyserling racconta è la storia di Roxane, Eleonore e Marie, tre principesse baltiche che attendono di capire, fondamentalmente, che cosa ne sarà di loro. Per rango e “posizione” non possono certo aspirare alla libertà di seguire il cuore e galleggiano, quindi, in una specie di stagno fatto di piccole e grandi malinconie, minuscole rivincite ed estemporanei moti di ribellione.

Guardi, signora mia, proprio una meraviglia d’atmosfera. E come mi sono commossa, non le dico.

Mervyn Peake, Tito di Gormenghast

(Traduzione di Anna Ravano)

Il primo capitolo di una poderosa trilogia gotico-fantastica che racconta le gesta dei superstiti di una dinastia di personaggi superbamente strambi, che si aggirano nella monumentale fortezza di Gormenghast, un maniero vivo come solo le costruzioni sinistre e labirintiche possono esserlo. Il punto di svolta di questo primo romanzo sarà la nascita di Tito, erede designato e ultima speranza della famiglia De’ Lamenti.

Immaginazione sconfinata, scrittura sontuosa e stanze piene zeppe di gatti bianchi.

Roberto Bolaño, La letteratura nazista in America

(Traduzione di Maria Nicola)

Dunque, secondo me bisognerebbe leggere anche 2666 e I detective selvaggi, ma si casca BENISSIMO anche pescando tra le opere meno mastodontiche di Bolaño. La letteratura nazista in America è un oggetto narrativo assurdo. È un’antologia critica che raccoglie una vasta schiera di scrittori nord e sudamericani che in qualche modo hanno simpatizzato con il nazismo. Ma c’è tutto, proprio. Biografie, bibliografie, vicissitudini editoriali, rivalità, sodalizi, imprese e catastrofi. È una specie di universo parallelo in cui osserviamo un intero movimento cultural-letterario fatto di autori che non sono mai esistiti e che Bolaño ha inventato per noi, creando un puzzle dal realismo maniacale. Ci sono episodi che fanno spaccare dal ridere, personaggi ripugnanti e meschini, disavventure paradossali. È una follia. Ed è stupefacente.

Benedetta Craveri, Amanti e regine

Sono una ferventissima fan di madame Craveri. Le sue ricostruzioni storiche sono di una grazia unica e di un acume raro. Amanti e regine è una raccolta di ritratti di donne di potere nella Francia dell’Antico Regime. Di potere perché effettivamente investite di una carica ufficiale o perché, “di fatto”, capaci di insediarsi con successo in uno snodo decisivo all’interno di un sistema prettamente maschile. Troni e camere da letto, insomma, ma soprattutto “gestione dell’influenza” e sprezzo delle convenzioni.

Altre segnalazioni dal Craveri-mondo: Maria Antonietta e lo scandalo della collana (dal titolo assai auto-esplicativo) e Gli ultimi libertini (che non ho ancora letto ma ho in wishlist da circa mille anni).

Theodore Sturgeon, Cristalli sognanti

(Traduzione di Gian Pietro Calasso)

Pubblicato nel 1950, Cristalli sognanti è un’avventura fantascientifico-onirica di ambientazione… circense? Un bambino di otto anni, con tre dita in meno alla mano sinistra, fugge dai genitori adottivi e trova rifugio presso il luna park dell’ex-medico Monetre, un tizio super sinistro e misantropo al punto da desiderare l’estinzione del genere umano. Come se ciò non bastasse, Monetre è pure ossessionato dai cristalli e intende utilizzarli per spazzare via il suo prossimo. Da dove vengono? Non ci è dato saperlo. Ma quel che sappiamo è che i cristalli custodiscono il potere di plasmare la vita e la materia e che possono obbedire a ordini telepatici. Serve un tramite, però. E chi se non il piccolo Horty – protetto da una nana assai premurosa – si scoprirà in grado di manovrarli?

E alé, pandemonio.

È un libro bizzarro, che gioca con la realtà (e con l’inconscio) per dimostrarci che sotto la superficie delle cose possono nascondersi meraviglie e mostri indicibili.

Jurgis Baltrušaitis, Il medioevo fantastico

(Traduzione di Zuliani-Bovoli)

Non mi ricordo per quale motivo, ma Il medioevo fantastico era una delle letture richieste per un esame non meglio identificato all’università. E l’ho amato molto, questo libro, anche se non dobbiamo pensare di trovarci di fronte alla limpidezza divulgativa di un Michel Pastoureau, per dire. Baltrušaitis è un po’ più contorto e puntiglioso, ma questo vastissimo saggio – pubblicato nel 1955 – continua ad essere un punto di riferimento per gli studi sull’arte gotica e sulle influenze iconografiche che ne hanno alimentato le imprevedibili diramazioni – più o meno grottesche, dall’antichità classica fino all’estremo Oriente.

Shirley Jackson, Abbiamo sempre vissuto nel castello

(Traduzione di Monica Pareschi)

Di questo libro parlo spesso perché se lo merita. È una specie di passeggiata su un lago ghiacciato, in una bella giornata leggermente troppo calda per le medie stagionali. La narratrice è una spensierata diciottenne che vive con l’amatissima sorella e uno zio invalido nella grande casa di famiglia, in una specie di idilliaco microcosmo lontano dalla disprezzata cittadina dove ogni tanto diventa necessario recarsi a fare compere. E il resto della famiglia? Tutti morti avvelenati, sei anni prima. Chi sarà stato? Cos’è successo veramente? Che cosa ci nascondono Marty Katherine e Constance?

Mai un libro è riuscito a calibrare la tensione in una maniera così perfetta, secondo me. E mai l’orrore ha trovato il modo di mascherarsi così bene.

*

Diamine, pensavo fossero di più.

È meglio se vado a cercarmelo anch’io, qualche nuovo Adelphi da leggere.

:3

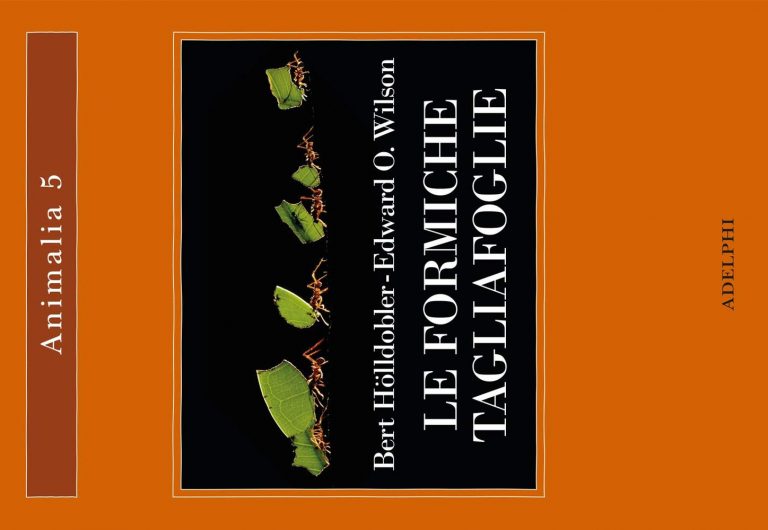

Che mai faranno, queste benedette formiche? Parecchio.

Che mai faranno, queste benedette formiche? Parecchio.

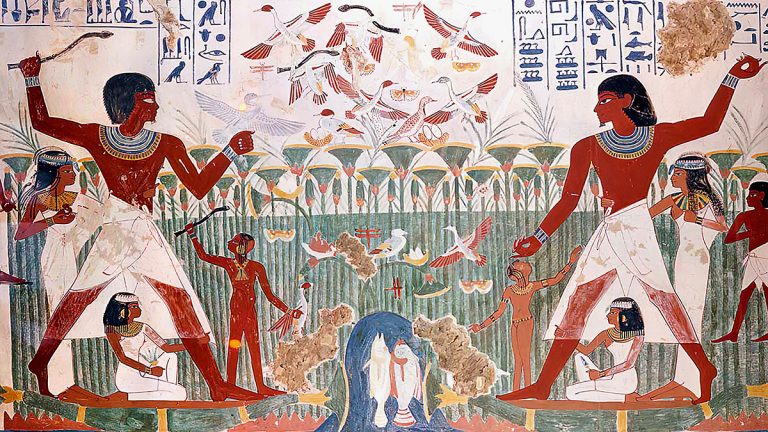

Jean-François Champollion diventerà il vostro nuovo spauracchio durante quei tremendi momenti di smarrimento del tipo “maledizione, non ho ancora combinato niente nella vita… e ormai è tardi!”. Ebbene, Champollion decifrò la Stele di Rosetta a 20 anni, devastando la nostra autostima ma consegnando al contempo al mondo, nel 1822, la chiave per restituire voce ai monumenti di una civiltà intera, rimasti muti per millenni insieme al resto dell’abbondantissimo lascito documentario disseminato tra Alto e Basso Nilo. Io, a 20 anni, non riuscivo neanche a gestire un paio di collant, figuriamoci interpolare il greco, il demotico e i geroglifici, primeggiando tra gli studiosi della mia epoca in rapidità ed efficacia.

Jean-François Champollion diventerà il vostro nuovo spauracchio durante quei tremendi momenti di smarrimento del tipo “maledizione, non ho ancora combinato niente nella vita… e ormai è tardi!”. Ebbene, Champollion decifrò la Stele di Rosetta a 20 anni, devastando la nostra autostima ma consegnando al contempo al mondo, nel 1822, la chiave per restituire voce ai monumenti di una civiltà intera, rimasti muti per millenni insieme al resto dell’abbondantissimo lascito documentario disseminato tra Alto e Basso Nilo. Io, a 20 anni, non riuscivo neanche a gestire un paio di collant, figuriamoci interpolare il greco, il demotico e i geroglifici, primeggiando tra gli studiosi della mia epoca in rapidità ed efficacia.

Il corpo che si trasforma (per dare la vita, ad esempio) o per affacciarsi alla sessualità è il grande campo di battaglia. La posta in gioco, argomenta Doyle, è quella del controllo da esercitare e preservare per fare in modo che lo status quo – l’impalcatura patriarcale pervasiva che ha strutturato da ambo le parti il nostro modo di concepire l’ordine umano del mondo – continui a reggere. E perché regga è necessario che i ruoli non cambino e che nessuna desideri più di quanto le è stato concesso. Chi devia dal seminato è mostro, strega, forza maligna, matta o belva.

Il corpo che si trasforma (per dare la vita, ad esempio) o per affacciarsi alla sessualità è il grande campo di battaglia. La posta in gioco, argomenta Doyle, è quella del controllo da esercitare e preservare per fare in modo che lo status quo – l’impalcatura patriarcale pervasiva che ha strutturato da ambo le parti il nostro modo di concepire l’ordine umano del mondo – continui a reggere. E perché regga è necessario che i ruoli non cambino e che nessuna desideri più di quanto le è stato concesso. Chi devia dal seminato è mostro, strega, forza maligna, matta o belva.

Che diamine è il “soft power”? Il concetto è stato coniato nel 1990 da Nye – politologo americano – per definire l’uso dell’arte e dei valori culturali come leva di potere a livello geopolitico.

Che diamine è il “soft power”? Il concetto è stato coniato nel 1990 da Nye – politologo americano – per definire l’uso dell’arte e dei valori culturali come leva di potere a livello geopolitico.

Dunque, di fronte all’enormità del reale e alla mole di stimoli che dobbiamo elaborare per orientarci e agire nel mondo, il nostro cervello tende a semplificare, raggruppare, generalizzare. In poche parole, punta a sintetizzare e ridurre al minimo gli sforzi per non dover ogni volta imparare l’universo da capo. Ridurre lo sforzo per massimizzare la resa, creando nessi e percorsi rodati. Gli stereotipi, i luoghi comuni e le credenze radicate (ma spesso infondate) sono figlie di questi meccanismi strutturali di elaborazione dati, che possono però talvolta generare inesattezze devastanti e pregiudizi distruttivi, per quanto “involontari”.

Dunque, di fronte all’enormità del reale e alla mole di stimoli che dobbiamo elaborare per orientarci e agire nel mondo, il nostro cervello tende a semplificare, raggruppare, generalizzare. In poche parole, punta a sintetizzare e ridurre al minimo gli sforzi per non dover ogni volta imparare l’universo da capo. Ridurre lo sforzo per massimizzare la resa, creando nessi e percorsi rodati. Gli stereotipi, i luoghi comuni e le credenze radicate (ma spesso infondate) sono figlie di questi meccanismi strutturali di elaborazione dati, che possono però talvolta generare inesattezze devastanti e pregiudizi distruttivi, per quanto “involontari”.

Qua si potrebbe sprecare l’antico adagio UN SAGGIO CHE SI LEGGE COME UN ROMANZO, ma non vi farò una tale violenza, anche perché credo che nel caso di

Qua si potrebbe sprecare l’antico adagio UN SAGGIO CHE SI LEGGE COME UN ROMANZO, ma non vi farò una tale violenza, anche perché credo che nel caso di

Dunque, Pietro Minto assembla già da un pezzo una delle mie newsletter preferite –

Dunque, Pietro Minto assembla già da un pezzo una delle mie newsletter preferite –