Cixin Liu e Il problema dei tre corpi – ascoltabile su Storytel o in libreria per Mondadori con la traduzione di Benedetta Tavani – ci incoraggiano a maneggiare un notevole quesito esistenziale: si può apprezzare moltissimo un libro anche se abbiamo l’impressione di non averci capito una mazza? Ho deciso di sì.

Primo tomo di una trilogia che sfida i limiti della materia, dello spazio e anche dei nostri quattro neuroni ancora funzionanti, Il problema dei tre corpi diventerà fra qualche mese una serie Netflix e si confronta con un domandone che si colloca all’intersezione tra scienza e filosofia: SIAMO FORSE SOLI NELL’UNIVERSO? Corollario: che succede se si scopre che soli non siamo?

La domanda è un po’ la stessa di Contact, un film che è piaciuto solo a mio padre – che si riguarda pure Interstellar due volte a settimana. Ai comandi del radiotelescopio di Arecibo troviamo una volenterosissima e appassionata Jodie Foster, sostenuta da un Matthew McConaughey palesemente troppo aitante per interpretare un teologo capace di edificare un solido ponte tra scienza e fede. Discorrendo della strutturale solitudine cosmica del genere umano, ripensano a quante galassie ci sono, quanti soli circondati da pianeti ancora non conosciamo, quanto è vasto l’universo e approdano a un NON POSSIAMO ESSERE SOLI, SAREBBE UNO SPRECO DI SPAZIO. Poi limonano, mi pare.

Cixin Liu si rifiuta di ricorrere a simili mezzucci, ma ci spappola le sinapsi con un epico intrigo su più piani narrativi che, dalla Cina della Rivoluzione Culturale, segue l’accidentato percorso di una scienziata bollata come Pericolosa Dissidente e mandata in esilio in una base militare segreta. Non ci fidiamo di te, scienziata, ma abbiamo giustiziato tutte le altre grandi menti che potrebbero aiutarci nel progetto Costa Rossa, quindi ti muriamo per un paio di decenni in questo avamposto sperduto e vediamo come gestire questa fastidiosa faccenda della scarsa devozione al sistema.

Cixin Liu si rifiuta di ricorrere a simili mezzucci, ma ci spappola le sinapsi con un epico intrigo su più piani narrativi che, dalla Cina della Rivoluzione Culturale, segue l’accidentato percorso di una scienziata bollata come Pericolosa Dissidente e mandata in esilio in una base militare segreta. Non ci fidiamo di te, scienziata, ma abbiamo giustiziato tutte le altre grandi menti che potrebbero aiutarci nel progetto Costa Rossa, quindi ti muriamo per un paio di decenni in questo avamposto sperduto e vediamo come gestire questa fastidiosa faccenda della scarsa devozione al sistema.

Quello che si fa davvero alla base Costa Rossa (dotata di un’immane parabola puntata verso gli abissi dello spazio) emergerà gradualmente, mentre il diabolico Cixin Liu ci traghetta verso un vicino presente pieno di studiosi che si ammazzano (sopraffatti dall’enormità dei fatti) e di gente che si infila tute matte per cimentarsi in un videogioco immersivo, ambientato su un pianeta vessato da condizioni estreme e da un’instabilità invalidante. CHE COSA DIAMINE STA ACCADENDO.

Non sono nelle condizioni di commentare l’accuratezza scientifica dell’impianto argomentativo di Cixin Liu, ma la sua straordinaria ambizione ha del prodigioso e il romanzo, nel complesso, funziona anche per noi che non abbiamo un dottorato. Una lunga tradizione di film catastrofici ci insegna che gli alieni vogliono solo spazzarci via, ma una fantascienza meno crudele ci ha anche esortati a stabilire un contatto, inseguendo un’idea di trascendenza che colma la sterminata solitudine galattica. Su una scala tra Spielberg e Independence Day, Cixin Liu sceglie un posizionamento interessante: immagina che i dilemmi etici ammorbino anche le civiltà aliene e ci mette nelle condizioni di “combattere” ad armi non proprio pari ma paragonabili, almeno in un’ottica di lungo periodo. Il terreno di gioco è la manipolazione della materia, la capacità di comprenderne il potere invisibile, lo slancio del progresso, ma anche quanto ci riteniamo degni di sopravvivere, di occupare meritatamente quello “spazio” così raro e prezioso.

Haratischwili ha trascorso l’infanzia in Georgia negli anni Novanta e abita in Germania dal 2003. Anche Niza, la sua narratrice e una delle “vite” del

Haratischwili ha trascorso l’infanzia in Georgia negli anni Novanta e abita in Germania dal 2003. Anche Niza, la sua narratrice e una delle “vite” del

Reduci dalla NOTEVOLE mole di 4321 – che possiamo aver amato o molto ammirato o possiamo magari ricordare in prevalenza per la fatica che ci ha fatto fare -, trovarsi alle prese

Reduci dalla NOTEVOLE mole di 4321 – che possiamo aver amato o molto ammirato o possiamo magari ricordare in prevalenza per la fatica che ci ha fatto fare -, trovarsi alle prese

Violet, con qualche comprensibilissima piva nel sacco e la certezza quasi matematica dell’annientamento, è costretta a obbedire e il romanzo la segue mentre fa del suo meglio per sopravvivere in quest’accademia piena di sadici, megalomani, rosiconi, attaccabrighe e traditori della patria. Anzi, di figli e figlie dei traditori della patria.

Violet, con qualche comprensibilissima piva nel sacco e la certezza quasi matematica dell’annientamento, è costretta a obbedire e il romanzo la segue mentre fa del suo meglio per sopravvivere in quest’accademia piena di sadici, megalomani, rosiconi, attaccabrighe e traditori della patria. Anzi, di figli e figlie dei traditori della patria.

Che succede, in sintesi?

Che succede, in sintesi?

Cosa succede?

Cosa succede?

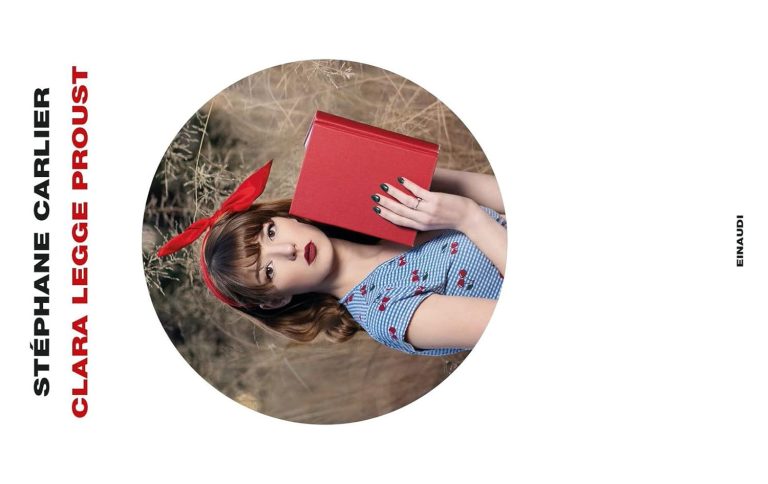

Serpeggia insomma un’insoddisfazione blanda ma caparbia e le giornate si srotolano sempre uguali, con le chiacchiere tra una permanente e l’altra e le storie minute delle clienti. Un bel giorno, però, uno sconosciuto entra per farsi tagliare i capelli e si dimentica al salone il primo volume della Recherche di Proust.

Serpeggia insomma un’insoddisfazione blanda ma caparbia e le giornate si srotolano sempre uguali, con le chiacchiere tra una permanente e l’altra e le storie minute delle clienti. Un bel giorno, però, uno sconosciuto entra per farsi tagliare i capelli e si dimentica al salone il primo volume della Recherche di Proust.