Non avevo mai letto Sophie Kinsella e cominciare da Cosa si prova – tradotto per Mondadori dall’illustre penna di Stefania Bertola – è forse un po’ bizzarro. Vorrei potermi augurare un futuro di romanzi “nuovi” da scoprire, utilizzando questo come un felice momento di conoscenza reciproca, ma so fin troppo bene quanto sia improbabile. Alla fine del 2022, Kinsella ha reso noto di essere stata colpita da un glioblastoma – un tumore al cervello di natura particolarmente aggressiva. Il glioblastoma non si cura e, per quanto sia possibile asportare chirurgicamente la massa e sottoporsi successivamente a radioterapie mirate e cicli di chemio, resta una condanna a cui non abbiamo ancora trovato il modo di sfuggire. Si può aspirare a un’aspettativa di vita un po’ più lunga delle inclementi medie statistiche ed esistono casi più che sporadici di resistenza fuori scala, certo, ma in poco altro si può confidare.

Ho provato un dispiacere sincero per Kinsella, perché il medesimo tumore ha ucciso mia madre, nel maggio del 2023, perfettamente in media rispetto alle grame statistiche di (non) sopravvivenza. Quando mia madre ha scoperto di essere malata io ero al terzo mese di una gravidanza delicata ed è apparso subito chiaro che non avrebbe visto crescere o anche solo esordire al nido il suo secondo nipotino. Il medico di base l’aveva spedita per direttissima dal neurologo, perché faticava a leggere e a scrivere. Prima ancora di approdare agli esami più approfonditi che le erano stati prescritti – con una celerità stupefacente che solo un “paghiamo” può produrre – mio padre si era deciso a portarla di corsa al pronto soccorso perché all’improvviso non riusciva a coordinarsi, non muoveva più un lato del corpo e vedeva roba che non c’era. Non era passata neanche una settimana dalle avvisaglie iniziali.

Non lo specifico perché la nostra storia serva necessariamente a qualcosa, ma perché è stata la mia principale motivazione di avvicinamento a questo libro. Non sono abituata a leggere di malattie, di sofferenze ospedaliere, di calvari e di cataclismi corporei. Mi terrorizzano e mi sconcertano, non mi trasmettono alcun afflato di positività, non mi convertono alla retorica della coraggiosa guerriera o dell’indomito guerriero. Ma non avevo mai incontrato – per quanto con la mediazione della scrittura – una persona che stesse attraversando quello che era toccato a mia madre e che avesse trovato il modo di ricomporre i pensieri abbastanza da organizzarli in una narrazione. Mi fa impressione parlare di “pubblico” per una storia (o per tutte le storie) di malattia, ma forse è così che ci si segmenta: si cerca qualcuno che abbia davvero idea di cosa succede e ci si avvicina per limare l’isolamento e arginare l’impossibilità strutturale di spiegarsi il perché. Che non esiste, poi. Il glioblastoma, tanto per produrre un esempio pertinente, non ha fattori scatenanti “ambientali” o legati allo stile di vita e non è ereditario. Spesso i sintomi si manifestano in maniera repentina, quando la massa è cresciuta “abbastanza” da disturbare in maniera decisiva le funzioni delle aree del cervello circostanti. E, senza aver manco mai patito un blando mal di testa, ci si ritrova a non saper più leggere o a discutere con un chirurgo che non è certissimo di poterti asportare dalla scatola cranica tutto quello che si dovrebbe asportare. È una mostruosità semplice che si accende e mangia, insomma, sabotando quello che ha intorno finché non funziona più niente. Chi mai riuscirà a offrirmi un valido “perché” avrà tutta la mia riconoscenza.

Non lo specifico perché la nostra storia serva necessariamente a qualcosa, ma perché è stata la mia principale motivazione di avvicinamento a questo libro. Non sono abituata a leggere di malattie, di sofferenze ospedaliere, di calvari e di cataclismi corporei. Mi terrorizzano e mi sconcertano, non mi trasmettono alcun afflato di positività, non mi convertono alla retorica della coraggiosa guerriera o dell’indomito guerriero. Ma non avevo mai incontrato – per quanto con la mediazione della scrittura – una persona che stesse attraversando quello che era toccato a mia madre e che avesse trovato il modo di ricomporre i pensieri abbastanza da organizzarli in una narrazione. Mi fa impressione parlare di “pubblico” per una storia (o per tutte le storie) di malattia, ma forse è così che ci si segmenta: si cerca qualcuno che abbia davvero idea di cosa succede e ci si avvicina per limare l’isolamento e arginare l’impossibilità strutturale di spiegarsi il perché. Che non esiste, poi. Il glioblastoma, tanto per produrre un esempio pertinente, non ha fattori scatenanti “ambientali” o legati allo stile di vita e non è ereditario. Spesso i sintomi si manifestano in maniera repentina, quando la massa è cresciuta “abbastanza” da disturbare in maniera decisiva le funzioni delle aree del cervello circostanti. E, senza aver manco mai patito un blando mal di testa, ci si ritrova a non saper più leggere o a discutere con un chirurgo che non è certissimo di poterti asportare dalla scatola cranica tutto quello che si dovrebbe asportare. È una mostruosità semplice che si accende e mangia, insomma, sabotando quello che ha intorno finché non funziona più niente. Chi mai riuscirà a offrirmi un valido “perché” avrà tutta la mia riconoscenza.

Non ho la minima idea di come Kinsella sia riuscita a mettere insieme questo libro. Da un lato, ho provato una vasta stima per la sua tenacia e ho partecipato con immensa gioia al suo decorso relativamente buono, in strettissimo senso clinico. Dall’altro, però, mi sono arrabbiata da capo. E per motivi nuovi, forse. È un libro animato da un ottimismo che ho dimenticato, o forse non sono mai riuscita a coltivare. Kinsella spera e fa sperare la sua protagonista-specchio, ma cosa me ne faccio io – ormai – di un orizzonte di speranza? Sospetto, però, che sia anche l’unico libro che si poteva scrivere in queste circostanze. E lo comprendo profondamente, ne percepisco sia l’istinto di reazione che il preciso intento di plasmare come vorremmo che ci ricordassero. Un’autrice che ha inventato finali felici per una vita intera che cosa mai potrebbe augurarsi per questa sua emanazione definitiva? L’idea stessa del lieto fine è una specie di morte dell’azione narrativa, se ci pensiamo: è andato tutto bene, non c’è più disordine, l’armonia e tornata e la giustizia ha trionfato… che altro vi serve sapere? Via, circolare. Quello che ci resta è un idillio cristallizzato, la soddisfazione di un cerchio che si chiude e la promessa di un futuro così radioso da non generare più nulla che valga la pena raccontare. Facciamoci bastare questa gioia, non ci serve altro. Immaginiamoci un futuro infinito in cui questo stato di benessere e compiutezza si srotola per sempre. Muore la storia ma non muore la speranza, insomma. Può morire chi scrive ma un personaggio che continua a sperare non morirà mai.

Mia madre non ha sofferto di lunghe amnesie e non ha dovuto sostenere fisioterapie troppo onerose. Era un’atleta, dopotutto. È stata operata, ha fatto la radioterapia, ha fatto la chemioterapia. Si è gonfiata, ha perso i capelli. La prima risonanza magnetica dopo le cure era pulita. Un piede non ha mai riacquistato piena sensibilità, l’equilibrio è peggiorato perché, tra le altre cose, faticava a valutare visivamente la profondità e non è stata più capace di usare le mani con quel grado di precisione che ci consente di lavarci i denti, di gestire le posate, di allacciarci le scarpe – che non le andavano più bene -, di rompere un uovo per farci la frittata. Non ha mai più potuto disegnare o lavorare a maglia. Ha avuto periodi buoni, di relativa “normalità”, e periodi pessimi. Non ha ricominciato a leggere o a scrivere, cercava di fare quello che ha sempre fatto in casa ma le risultava difficilissimo arrivare in fondo a una sequenza di azioni anche molto semplici. Le allucinazioni l’hanno abbandonata praticamente subito, ma parlava a fatica, mescolando le sillabe e perdendo per strada i termini esatti che cercava. Potrei elencare un migliaio di mutamenti fisici che l’hanno investita, modificandola radicalmente. Ma quel che cambia, insieme al corpo che gradualmente si deteriora e si scorda come si fa a funzionare, è anche il tempo che si abita insieme e come si sceglie di impiegarlo. L’unica forma di coraggio può esistere in quella parentesi lì, ma bisogna trovare il modo di fare spazio. Perché non ci si confronta più con una persona che è in grado di pensare come ha sempre pensato, con una persona “intatta”, che si riconosce e resta padrona di sé stessa.

Non sono ancora capace di descrivere l’orrore e lo smarrimento di chi assiste al disfacimento irrimediabile di qualcuno e quello che mi ha meravigliata di questo libro, credo, è il comando di sé che ho intravisto in Kinsella. La volontà precisa di esistere insieme agli altri, di lasciare una traccia sentimentale. Di predisporsi al futuro sapendo che quel futuro passerà di mano. Che un’altra persona sia riuscita a costruire un romanzo riordinando fatti e sentimenti, raccontando una malattia che distrugge la mente e la presa che abbiamo sulla realtà mi pare un miracolo, anche se a costruire quella storia è stata una persona abituata a vendere milioni di copie dei suoi romanzi felici nel mondo intero. E no, non è strano o sciocco immaginare un’insegnante di educazione fisica accanto a un’autrice di fama internazionale, perché una sciagura simile livella i talenti e se ne infischia delle predisposizioni e delle identità di partenza. Per me l’ottimismo è finito e nemmeno il senso dell’umorismo ha aiutato granché. Ma forse ha ragione Kinsella… e ha fatto bene a scriversi speranzosa. A immaginarsi ancora, anche quando non ci sarà più niente da raccontare.

In un paradigma generale in cui le risorse sono risorse (senza bisogno di aggiungerci “umane”),

In un paradigma generale in cui le risorse sono risorse (senza bisogno di aggiungerci “umane”),

La famiglia in cui approda non è originariamente la sua. Sposa Gabriel e vince anche gli altri. Anzi, le altre. Gabriel è il figlio più piccolo di una stirpe in origine felice, fantasiosa e allegra. Le sorelle, Sonia e Andrea, non hanno mai smesso di rimpiangere il solarissimo padre, scomparso troppo presto per lasciare campo libero a una madre gelida, malmostosa e arcigna. Dedita al lavoro e perennemente terrorizzata dall’indigenza, ha allevato il trio con severità marziale, poche smancerie e lugubre efficienza. Le sorelle le attribuiscono l’origine di ogni infelicità e scelta sbagliata delle loro vite e Gabriel, che ha deciso di votarsi alla filosofia, non si sa bene chi sia diventato e si sospetta sia ancora il figlio prediletto. Sarà lui, innescando una catena di eventi (e conversazioni) irreparabili, a imbarcarsi in un tentativo di riconciliazione: cosa dite se ci rivediamo per festeggiare gli ottant’anni della mamma? GRANDE IDEA GABRIEL LASCIATELO DIRE.

La famiglia in cui approda non è originariamente la sua. Sposa Gabriel e vince anche gli altri. Anzi, le altre. Gabriel è il figlio più piccolo di una stirpe in origine felice, fantasiosa e allegra. Le sorelle, Sonia e Andrea, non hanno mai smesso di rimpiangere il solarissimo padre, scomparso troppo presto per lasciare campo libero a una madre gelida, malmostosa e arcigna. Dedita al lavoro e perennemente terrorizzata dall’indigenza, ha allevato il trio con severità marziale, poche smancerie e lugubre efficienza. Le sorelle le attribuiscono l’origine di ogni infelicità e scelta sbagliata delle loro vite e Gabriel, che ha deciso di votarsi alla filosofia, non si sa bene chi sia diventato e si sospetta sia ancora il figlio prediletto. Sarà lui, innescando una catena di eventi (e conversazioni) irreparabili, a imbarcarsi in un tentativo di riconciliazione: cosa dite se ci rivediamo per festeggiare gli ottant’anni della mamma? GRANDE IDEA GABRIEL LASCIATELO DIRE.

Per

Per

Una dadolata di elementi di contesto: c’è questo tizio che non può morire e che è al mondo da circa 80.000 anni. Nato in circostanze quantomeno leggendarie – sei figlio del fulmine! -, vaga ramingo e invulnerabile per il pianeta cercando risposte e seminando occasionalmente distruzione. Legami? Pochi, se escludiamo un maiale particolarmente aggressivo – anzi, un babirussa. Unute accetta di farsi “studiare” e di collaborare con un’unità militare segretissima nella speranza che qualcuno trovi il modo di garantirgli la mortalità. Unute non vuole morire, vuole avere la POSSIBILITÀ di morire. Può sembrare una strana ambizione, ma io non sono una specie di semidio che campa dai tempi del Neolitico, quindi cosa ne posso sapere. E cosa ne sanno

Una dadolata di elementi di contesto: c’è questo tizio che non può morire e che è al mondo da circa 80.000 anni. Nato in circostanze quantomeno leggendarie – sei figlio del fulmine! -, vaga ramingo e invulnerabile per il pianeta cercando risposte e seminando occasionalmente distruzione. Legami? Pochi, se escludiamo un maiale particolarmente aggressivo – anzi, un babirussa. Unute accetta di farsi “studiare” e di collaborare con un’unità militare segretissima nella speranza che qualcuno trovi il modo di garantirgli la mortalità. Unute non vuole morire, vuole avere la POSSIBILITÀ di morire. Può sembrare una strana ambizione, ma io non sono una specie di semidio che campa dai tempi del Neolitico, quindi cosa ne posso sapere. E cosa ne sanno

Il padre di Henry, rimasto vedovo, si trasferisce col figlio a Blake Hall per prendere servizio come giardiniere. Blake Hall è Downton Abbey, tanto per produrre un’immagine immediatamente comprensibile. Henry conosce Rose – terzogenita dell’altolocata famiglia – mentre gironzola in bici per la tenuta. Sono coetanei e l’indole dimessa e arrendevole di Henry pare garbare alla determinatissima Rose. Dato che sono poco più che bambini, il loro legame non desta scandali o tragiche preoccupazioni, ma l’amicizia è destinata a crescere e il tempo a passare. Sullo sfondo – ma mica poi tanto – i prodromi della Seconda Guerra Mondiale sono in pieno svolgimento. Che ne sarà di Blake Hall e dei suoi occupanti?

Il padre di Henry, rimasto vedovo, si trasferisce col figlio a Blake Hall per prendere servizio come giardiniere. Blake Hall è Downton Abbey, tanto per produrre un’immagine immediatamente comprensibile. Henry conosce Rose – terzogenita dell’altolocata famiglia – mentre gironzola in bici per la tenuta. Sono coetanei e l’indole dimessa e arrendevole di Henry pare garbare alla determinatissima Rose. Dato che sono poco più che bambini, il loro legame non desta scandali o tragiche preoccupazioni, ma l’amicizia è destinata a crescere e il tempo a passare. Sullo sfondo – ma mica poi tanto – i prodromi della Seconda Guerra Mondiale sono in pieno svolgimento. Che ne sarà di Blake Hall e dei suoi occupanti?

Cosa succede? Una scrittrice incontra per caso per strada l’attrice che una quindicina d’anni prima aveva interpretato il personaggio “scandaloso” del suo libro d’esordio, bestseller lettissimo e chiacchieratissimo. Sia la carriera di Clara T. che della nostra autrice sembrano aver seguito parabole di “contrazione” della fama ipertrofica degli inizi ma, se la scrittrice ha continuato a lavorare e si è costruita una famiglia felice e “regolare”, di Clara T. si sono completamente perse le tracce.

Cosa succede? Una scrittrice incontra per caso per strada l’attrice che una quindicina d’anni prima aveva interpretato il personaggio “scandaloso” del suo libro d’esordio, bestseller lettissimo e chiacchieratissimo. Sia la carriera di Clara T. che della nostra autrice sembrano aver seguito parabole di “contrazione” della fama ipertrofica degli inizi ma, se la scrittrice ha continuato a lavorare e si è costruita una famiglia felice e “regolare”, di Clara T. si sono completamente perse le tracce.

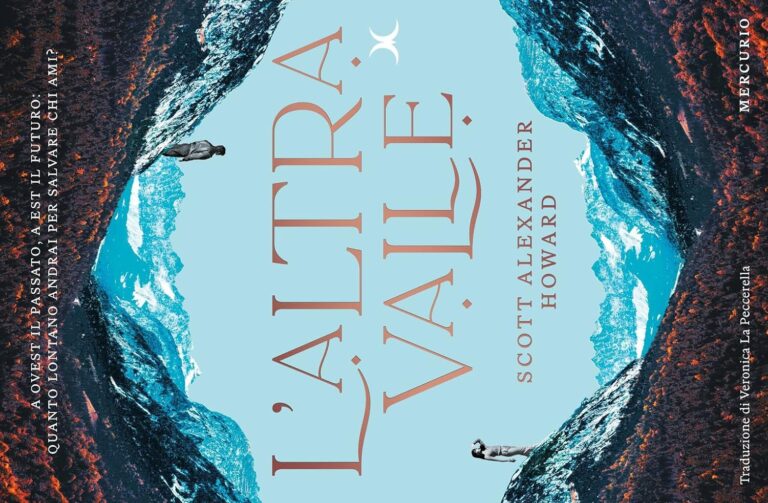

La piccola comunità valligiana è organizzata secondo un sistema che sembra scoraggiare strutturalmente la mobilità sociale o i ripensamenti in corsa. Durante le superiori gli studenti sono chiamati a scegliere una “carriera” che li accompagnerà per tutta la vita. I panettieri saranno panettieri, i gendarmi saranno per sempre gendarmi e chi manifesta tendenze “antisociali” o una fondamentale incompatibilità con un compito preciso sarà relegato a vagabondare ai margini e reso teoricamente innocuo dall’indigenza e dall’invisibilità che ne consegue. Il Consiglio è l’unico organo che può sporadicamente permettere ai “meritevoli” di ascendere, con un programma didattico specifico che promette maggiori privilegi e anche un accesso ai meccanismi meno noti del tempo. La comunità sa il minimo indispensabile a mantenere l’ordine e si nutre di folclore e di moniti che paiono più adatti a tener buoni i bambini che a gestire un gruppo sociale consapevole.

La piccola comunità valligiana è organizzata secondo un sistema che sembra scoraggiare strutturalmente la mobilità sociale o i ripensamenti in corsa. Durante le superiori gli studenti sono chiamati a scegliere una “carriera” che li accompagnerà per tutta la vita. I panettieri saranno panettieri, i gendarmi saranno per sempre gendarmi e chi manifesta tendenze “antisociali” o una fondamentale incompatibilità con un compito preciso sarà relegato a vagabondare ai margini e reso teoricamente innocuo dall’indigenza e dall’invisibilità che ne consegue. Il Consiglio è l’unico organo che può sporadicamente permettere ai “meritevoli” di ascendere, con un programma didattico specifico che promette maggiori privilegi e anche un accesso ai meccanismi meno noti del tempo. La comunità sa il minimo indispensabile a mantenere l’ordine e si nutre di folclore e di moniti che paiono più adatti a tener buoni i bambini che a gestire un gruppo sociale consapevole.

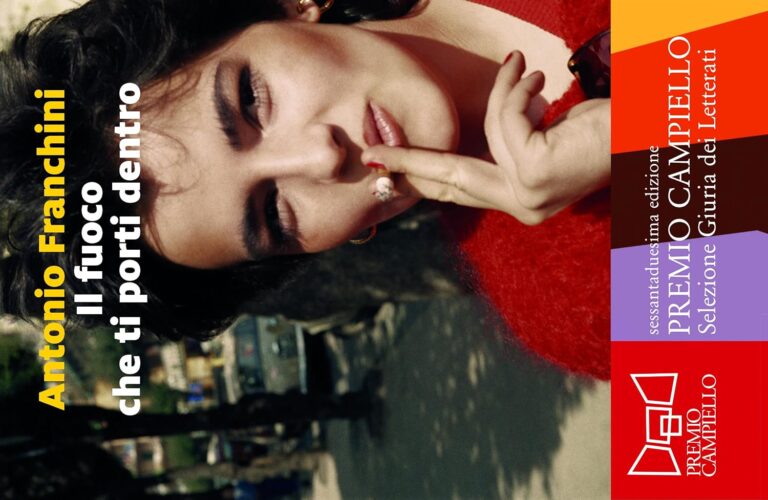

Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta,

Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta,