Dunque, fughiamo subito un dubbio: se volete leggerlo perché amate Roger Federer (o il tennis) in maniera viscerale non credo vi convenga. Qui il tennis e il blasonato torneo di Wimbledon sono elementi utili a produrre un effettone di romantica abnegazione, ma non è un romanzo SUL tennis.

Henry Evans, il giardiniere del titolo, ha effettivamente curato per mezzo secolo i prati di Wimbledon, ma manco a lui frega niente del tennis – o del verde, direi. La ragazza che amava era una giocatrice accanita e, nella speranza di ritrovarla, Henry ha accettato un posto di giardiniere al circolo perché giocare a Wimbledon da professionista era il grande sogno della sua Rose. Com’è andata? Non benissimo.

Il padre di Henry, rimasto vedovo, si trasferisce col figlio a Blake Hall per prendere servizio come giardiniere. Blake Hall è Downton Abbey, tanto per produrre un’immagine immediatamente comprensibile. Henry conosce Rose – terzogenita dell’altolocata famiglia – mentre gironzola in bici per la tenuta. Sono coetanei e l’indole dimessa e arrendevole di Henry pare garbare alla determinatissima Rose. Dato che sono poco più che bambini, il loro legame non desta scandali o tragiche preoccupazioni, ma l’amicizia è destinata a crescere e il tempo a passare. Sullo sfondo – ma mica poi tanto – i prodromi della Seconda Guerra Mondiale sono in pieno svolgimento. Che ne sarà di Blake Hall e dei suoi occupanti?

Il padre di Henry, rimasto vedovo, si trasferisce col figlio a Blake Hall per prendere servizio come giardiniere. Blake Hall è Downton Abbey, tanto per produrre un’immagine immediatamente comprensibile. Henry conosce Rose – terzogenita dell’altolocata famiglia – mentre gironzola in bici per la tenuta. Sono coetanei e l’indole dimessa e arrendevole di Henry pare garbare alla determinatissima Rose. Dato che sono poco più che bambini, il loro legame non desta scandali o tragiche preoccupazioni, ma l’amicizia è destinata a crescere e il tempo a passare. Sullo sfondo – ma mica poi tanto – i prodromi della Seconda Guerra Mondiale sono in pieno svolgimento. Che ne sarà di Blake Hall e dei suoi occupanti?

Il giardiniere di Wimbledon – in libreria per Feltrinelli con la traduzione di Chiara Mancini – è costruito a partire da una testimonianza diretta di Henry, resa a una giornalista specializzata in questioni di cuore un po’ smancerose. Quest’intervista fittizia a Harry “anziano” diventa un grande flashback che ci presenta la sua versione della storia – con la “s” piccola e con quella grande – e della relazione con Rose. Ora, io ho faticato enormemente a trovare verosimile i cinquant’anni passati ad aspettare a Wimbledon la fidanzatina di gioventù e credo dipenda anche un po’ dall’esecuzione. L’idea è struggentissima, ma per reggere uno struggimento simile credo serva un peso specifico diverso… e Crilly m’è parsa poco sostanziosa. È un amore raccontato per schemi ricorrenti – resi necessari dalle circostanze di clandestinità della relazione, certo, ma anche molto poco avvincenti da seguire – e azioni “pure”, senza chissà quali indagini interiori.

Quello che spicca e che ho trovato molto più “forte” è l’abbozzo di indagine sociale. Henry e Rose sono condannati dalle diverse posizioni che ricoprono nella catena alimentare e quello è l’unico conflitto davvero rilevante del romanzo.

Henry sa che i figli dei giardinieri non sposano le figlie del proprietario della tenuta e Crilly è brava a creare un’atmosfera corale che accentua la dicotomia tra i piani alti della casa e quelli bassi del personale. La condiscendenza dei “ricchi” verso i loro dipendenti – che regge solo se tutti restano al loro posto -, l’incapacità di percepirsi in una posizione di privilegio, la deferenza obbligata – che tramuta un lavoro onesto e dignitoso in servitù “vera” – e un intero sistema sociale che vuol farti credere che svuotare il pitale del signor Blake sia un grandissimo onore si può riassumere un po’ così: vi concederò la possibilità di lustrarmi le scarpe se mi dimostrerete gratitudine eterna e se potrò rammentarvi di continuo che pure voi mi appartenete. Ecco, l’andazzo è quello… e Rose è figlia di quel mondo, oltre che del suo tempo. Dopo aver visto in azione Lady Sybil, qua ti piglia lo scoramento.

E il tennis? Rose usa Henry come sparring partner, punto. Il tennis è il suo unico afflato di sincera rottura con un contesto di partenza che dice di schifare ma che in realtà le fa comodo – perché non ha idea di cosa ci sia davvero oltre i cancelli della sua splendida dimora.

Insomma, per me è stata una lettura tiepidina “da viaggio”. O forse ho un cuore di pietra e rosico ancora per Sinner-Berrettini al secondo turno di Wimbledon.

Cosa succede? Una scrittrice incontra per caso per strada l’attrice che una quindicina d’anni prima aveva interpretato il personaggio “scandaloso” del suo libro d’esordio, bestseller lettissimo e chiacchieratissimo. Sia la carriera di Clara T. che della nostra autrice sembrano aver seguito parabole di “contrazione” della fama ipertrofica degli inizi ma, se la scrittrice ha continuato a lavorare e si è costruita una famiglia felice e “regolare”, di Clara T. si sono completamente perse le tracce.

Cosa succede? Una scrittrice incontra per caso per strada l’attrice che una quindicina d’anni prima aveva interpretato il personaggio “scandaloso” del suo libro d’esordio, bestseller lettissimo e chiacchieratissimo. Sia la carriera di Clara T. che della nostra autrice sembrano aver seguito parabole di “contrazione” della fama ipertrofica degli inizi ma, se la scrittrice ha continuato a lavorare e si è costruita una famiglia felice e “regolare”, di Clara T. si sono completamente perse le tracce.

La piccola comunità valligiana è organizzata secondo un sistema che sembra scoraggiare strutturalmente la mobilità sociale o i ripensamenti in corsa. Durante le superiori gli studenti sono chiamati a scegliere una “carriera” che li accompagnerà per tutta la vita. I panettieri saranno panettieri, i gendarmi saranno per sempre gendarmi e chi manifesta tendenze “antisociali” o una fondamentale incompatibilità con un compito preciso sarà relegato a vagabondare ai margini e reso teoricamente innocuo dall’indigenza e dall’invisibilità che ne consegue. Il Consiglio è l’unico organo che può sporadicamente permettere ai “meritevoli” di ascendere, con un programma didattico specifico che promette maggiori privilegi e anche un accesso ai meccanismi meno noti del tempo. La comunità sa il minimo indispensabile a mantenere l’ordine e si nutre di folclore e di moniti che paiono più adatti a tener buoni i bambini che a gestire un gruppo sociale consapevole.

La piccola comunità valligiana è organizzata secondo un sistema che sembra scoraggiare strutturalmente la mobilità sociale o i ripensamenti in corsa. Durante le superiori gli studenti sono chiamati a scegliere una “carriera” che li accompagnerà per tutta la vita. I panettieri saranno panettieri, i gendarmi saranno per sempre gendarmi e chi manifesta tendenze “antisociali” o una fondamentale incompatibilità con un compito preciso sarà relegato a vagabondare ai margini e reso teoricamente innocuo dall’indigenza e dall’invisibilità che ne consegue. Il Consiglio è l’unico organo che può sporadicamente permettere ai “meritevoli” di ascendere, con un programma didattico specifico che promette maggiori privilegi e anche un accesso ai meccanismi meno noti del tempo. La comunità sa il minimo indispensabile a mantenere l’ordine e si nutre di folclore e di moniti che paiono più adatti a tener buoni i bambini che a gestire un gruppo sociale consapevole.

Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta,

Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta,

L’Inquisizione non vede di certo di buon occhio l’eresia, il peccato e la fornicazione ma da temere sono anche i giudei “convertiti” – hanno davvero abbracciato la grazia del battesimo o si sono adeguati per puro opportunismo, nella speranza di rovesciarci? La magia di Luzia viene dalla lunga eredità della sua storia familiare e tenerla nascosta è una questione di sopravvivenza. Ma potrebbe diventare un’arma efficace per compiacere il re e il Dio degli inquisitori? Valentina lo spera, Pérez ne ha disperatamente bisogno e Victor de Paredes – l’uomo più ricco e fortunato di Madrid – non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione. Si offrirà di “sponsorizzare” Luzia nella competizione magica organizzata da Pérez per consegnare al re il santo paladino (o la santa paladina) che potrebbe risollevare le sorti della Spagna. Luzia collaborerà? Sarà all’altezza? Verrà smascherata dall’Inquisizione? Perché a Victor de Paredes fila tutto così liscio? Chi è lo spilungone spettrale che lo accompagna ovunque?

L’Inquisizione non vede di certo di buon occhio l’eresia, il peccato e la fornicazione ma da temere sono anche i giudei “convertiti” – hanno davvero abbracciato la grazia del battesimo o si sono adeguati per puro opportunismo, nella speranza di rovesciarci? La magia di Luzia viene dalla lunga eredità della sua storia familiare e tenerla nascosta è una questione di sopravvivenza. Ma potrebbe diventare un’arma efficace per compiacere il re e il Dio degli inquisitori? Valentina lo spera, Pérez ne ha disperatamente bisogno e Victor de Paredes – l’uomo più ricco e fortunato di Madrid – non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione. Si offrirà di “sponsorizzare” Luzia nella competizione magica organizzata da Pérez per consegnare al re il santo paladino (o la santa paladina) che potrebbe risollevare le sorti della Spagna. Luzia collaborerà? Sarà all’altezza? Verrà smascherata dall’Inquisizione? Perché a Victor de Paredes fila tutto così liscio? Chi è lo spilungone spettrale che lo accompagna ovunque?

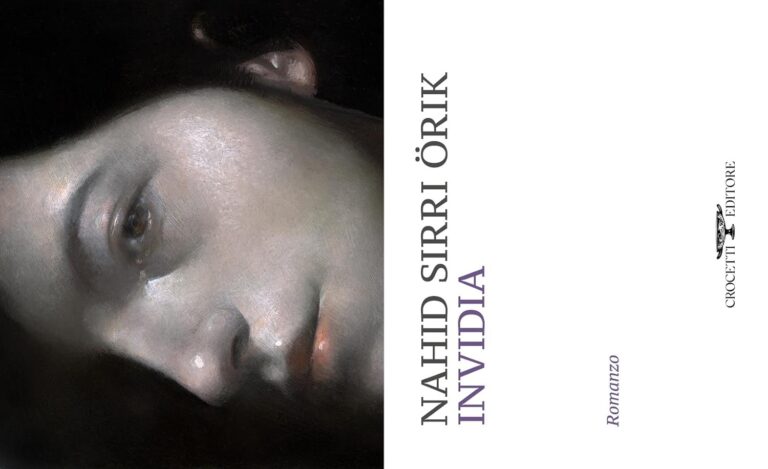

Una buona domanda per cominciare è la seguente: che cos’è l’invidia? Quali conseguenze può produrre? Per quanto possiamo “coltivarla” prima che ci divori dall’interno? Örik architetta per la protagonista di

Una buona domanda per cominciare è la seguente: che cos’è l’invidia? Quali conseguenze può produrre? Per quanto possiamo “coltivarla” prima che ci divori dall’interno? Örik architetta per la protagonista di