Come tutte le persone dall’irrisorio potere d’acquisto, mi affeziono con caparbia costanza alle stupidaggini più costose mai partorite dal design. Finte mensole a forma di libro, squali che diventano sacchi a pelo, coralli di plastica incastrabili tra loro fino a produrre muri prensili, alzatine barocche in plexiglass fluo, canguri a dondolo, librerie fatte a slitta, amplificatori a forma di corno tonante da paladino della prima Crociata, vasellame di ceramica fatto per somigliare alla volgare carta, vasi di marmellata che diventano lampade, gabbiette per uccelli smaltate di bianco, cuscini che sembrano cioppi di legno da ardere.

Non ho giustificazioni plausibili. Dai due ai ventitrè anni ho dormito in un letto a barchettone del diciottesimo secolo – costruito per gente che mai si sarebbe sognata di arrivare al metro e settanta – e convissuto con un lampadario Barovier & Toso che MADRE spolverava pezzo per pezzo, scusandosi per averlo villanamente disturbato. Quand’ero alle elementari ci ho tirato dentro una pallonata, nel Barovier, rischiando la deportazione coatta all’orfanotrofio. Insomma, non dovrebbero piacermi gli sgabelli zoomorfi, ma le mie simpatie galoppano su praterie di spontaneità sconfinata. Soprattutto perchè lavoro di fronte al più improponibile ed esoso negozio d’arredamento della città, un posto che vende letti sormontati da capsule spaziali rosa confetto e accetta solo carte di credito – senza però nascondere una marcata predilezione per i gruppi sanguigni rari, tipo AB negativo. Per nulla toccata dall’entusiasmo-saldi e fierissima del mio intatto bilancio – dopo aver camminato per sette ore e visitato gli esercizi commerciali più disparati, sono riuscita a comprare solo un pezzo di focaccia -, ho finalmente deciso di suonare il campanello e andare a chiedere lumi sui sublimi seggiolini a pecora che mi affascinano da mesi… potessero bruciare loro e chi se li è inventati.

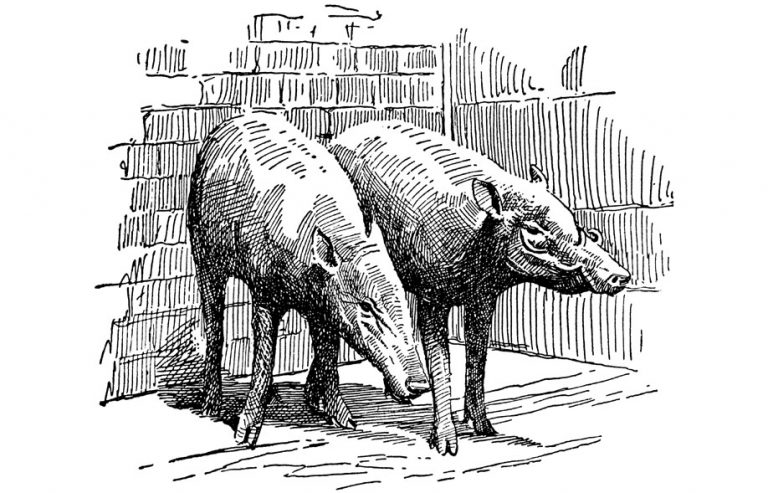

Gli ovini ci allietano in ben tre formati: pecorone, pecora, agnellino. Il più economico, l’agnellino, costa la gran bellezza di 330 euro.

E va bene, è fatto di pregiato legno. Va bene, è rivestito di lana vera e guarnito d’orecchie di pelle. E posso comprendere che l’abbiano esposto al MoMA e che sia ormai cavalcato da ogni genere di celebrity fresca di disintossicazione da lecca-lecca psichedelici e pronta a tuffarsi nel quinto divorzio. Posso capire, ma non riesco a condividere. Perchè una pecora viva – adulta, vaccinata, pasciuta e sgambettante – costa sui 150 euro, se proprio si vuole una bestia col full-optional. Con 330 euro si compra un piccolo gregge o un pecorone più consorte gravida. O la pecora più il falegname che le costruisce la casetta. 330 euro sono una somma fantastiliardica e offensiva, che mi trasformerebbe in una palla d’astio rotante: continuerei a fissare l’ovino finto in attesa di un belato, aspettandomi come minimo un prodigio, dopo averci investito tutti quei soldi. Perchè non beli, agnellino finto? Perchè non vuoi pascolare? Perchè non ti s’infoltisce la lana? Voglio tosarti e tramutarti in maglione! Voglio vederti zompettare su una maledetta collina baciata da un tiepido sole. Che diamine, 330 euro per un mesto simulacro d’agnello? Datemi un collie, un declivio e un paio di scarponi… e tenetevi i vostri mobili.

Quel che importa davvero è scoprire che l’anfesibena “è serpente con due teste, una al suo luogo e l’altra sulla coda; e con le due può mordere, e corre via con leggerezza, e i suoi occhi brillano come candele”. Ma anche che sia Keplero che Giordano Bruno pensavano ai pianeti come a grandi animali tranquilli, animali sferici dal sangue caldo e dalle abitudini regolari, dotati di ragione. Scopriamo pure che le antilopi dell’alba dei tempi avevano sei zampe invece di quattro e che, grazie a tutte quelle estremità, erano quasi impossibili da raggiungere. Per ripristinare un po’ di giustizia, il dio Tunk-poj decise di mettercisi d’impegno e, dopo aver costruito dei super pattini col legno di un albero sacro che scricchiolava molto, ne catturò una e le mozzò un paio zampe, perchè “gli uomini diventano ogni giorno più piccoli e deboli. Come potrebbero cacciare le antilopi a sei zampe, se io stesso appena ci riesco?”. Impariamo che le arpie sono schifose e pallide di fame, che l’ambra in realtà è la cacca dell’asino a tre zampe e che il Baldanders è un mostro “successivo”, perchè si trasforma continuamente in qualcos’altro. Al nutrito sottoinsieme delle creaturone appartiene il Bahamut, immenso e splendente, che regge il mondo sul suo dorso di pesce. E con discreta fatica, se pensiamo che sopra al pesce c’è un toro, e sopra il toro una montagna di rubino, e sopra la montagna un angelo, e sopra l’angelo sei inferni, e sopra gl’inferni la terra e sopra la terra sette cieli. Il basilisco del Medioevo era un gallo dalle piume gialle, con le ali coperte di spine e la coda di serpente. Quel che rimane costante nei secoli è però lo sguardo che pietrifica – ogni serpente che si rispetti è nato dal sangue di Medusa – e la capacità di rendere deserto e sterile ogni luogo stupido abbastanza da ospitarlo. Il borametz è un ibrido tra il vegetale e l’animale, una pianta con quattro o cinque radici e le fronde ricoperte di lana, è un albero-agnello, che i lupi divorano con grande passione. Il Cerbero ipotizzato da Esiodo aveva cinquanta teste, ma il numero fu ridotto a tre “per maggiore comodità delle arti plastiche”. Una roba che non mi ricordavo è che l’ultima fatica di Ercole consisteva nel cavare il Cerbero dall’Inferno e portarlo in superficie, alla luce del sole. Lucrezio argomentò l’impossibilità dell’esistenza del centauro osservando che un cavallo di tre anni è un cavallo adulto, mentre un bambino di tre anni è solo un “fantolino balbettante”. A mettere insieme due creature con tale disparità di ritmi di sviluppo, il pezzo di sotto del centauro morirebbe circa cinquant’anni prima del pezzo di sopra.

Quel che importa davvero è scoprire che l’anfesibena “è serpente con due teste, una al suo luogo e l’altra sulla coda; e con le due può mordere, e corre via con leggerezza, e i suoi occhi brillano come candele”. Ma anche che sia Keplero che Giordano Bruno pensavano ai pianeti come a grandi animali tranquilli, animali sferici dal sangue caldo e dalle abitudini regolari, dotati di ragione. Scopriamo pure che le antilopi dell’alba dei tempi avevano sei zampe invece di quattro e che, grazie a tutte quelle estremità, erano quasi impossibili da raggiungere. Per ripristinare un po’ di giustizia, il dio Tunk-poj decise di mettercisi d’impegno e, dopo aver costruito dei super pattini col legno di un albero sacro che scricchiolava molto, ne catturò una e le mozzò un paio zampe, perchè “gli uomini diventano ogni giorno più piccoli e deboli. Come potrebbero cacciare le antilopi a sei zampe, se io stesso appena ci riesco?”. Impariamo che le arpie sono schifose e pallide di fame, che l’ambra in realtà è la cacca dell’asino a tre zampe e che il Baldanders è un mostro “successivo”, perchè si trasforma continuamente in qualcos’altro. Al nutrito sottoinsieme delle creaturone appartiene il Bahamut, immenso e splendente, che regge il mondo sul suo dorso di pesce. E con discreta fatica, se pensiamo che sopra al pesce c’è un toro, e sopra il toro una montagna di rubino, e sopra la montagna un angelo, e sopra l’angelo sei inferni, e sopra gl’inferni la terra e sopra la terra sette cieli. Il basilisco del Medioevo era un gallo dalle piume gialle, con le ali coperte di spine e la coda di serpente. Quel che rimane costante nei secoli è però lo sguardo che pietrifica – ogni serpente che si rispetti è nato dal sangue di Medusa – e la capacità di rendere deserto e sterile ogni luogo stupido abbastanza da ospitarlo. Il borametz è un ibrido tra il vegetale e l’animale, una pianta con quattro o cinque radici e le fronde ricoperte di lana, è un albero-agnello, che i lupi divorano con grande passione. Il Cerbero ipotizzato da Esiodo aveva cinquanta teste, ma il numero fu ridotto a tre “per maggiore comodità delle arti plastiche”. Una roba che non mi ricordavo è che l’ultima fatica di Ercole consisteva nel cavare il Cerbero dall’Inferno e portarlo in superficie, alla luce del sole. Lucrezio argomentò l’impossibilità dell’esistenza del centauro osservando che un cavallo di tre anni è un cavallo adulto, mentre un bambino di tre anni è solo un “fantolino balbettante”. A mettere insieme due creature con tale disparità di ritmi di sviluppo, il pezzo di sotto del centauro morirebbe circa cinquant’anni prima del pezzo di sopra.

nb. l’immagine non è stata in alcun modo alterata con arguti e sofisticati software

nb. l’immagine non è stata in alcun modo alterata con arguti e sofisticati software