Con i soldi – quando ci sono – si possono comprare le cose più disparate e di certo anche i libri. Ecco, un po’ dei miei soldi li avevo usati per comprarmi la versione di carta di Storia dei miei soldi – uscito per Bompiani e arrivato a più che buon punto nel percorso accidentato del Premio Strega 2024 –, ma poi mi sono accorta che il medesimo libro lo leggeva l’autrice su Storytel e ho deciso di ascoltarlo, perché ho un debole per chi scrive e poi ci legge la roba sua.

I miei trascorsi con Melissa Panarello risalgono a quando il cognome era ridotto a una P puntata, ma poi l’ho persa. Gli enormi casi letterari – categoria in cui il suo esordio rientrava con veemenza – producono eredità quasi sempre ingestibili e su quelli è raro che ci si possa basare per capire come andranno gli eventuali libri successivi.

Mi è piaciuto molto ritrovare Melissa Panarello qui e, di fatto, conoscerla da capo, con questa pelle nuova pronta a contenere un esperimento che riesce a essere “meta” e profondamente disarmante insieme. Che c’è al centro? I soldi. E quello che ci fanno.

Cosa succede? Una scrittrice incontra per caso per strada l’attrice che una quindicina d’anni prima aveva interpretato il personaggio “scandaloso” del suo libro d’esordio, bestseller lettissimo e chiacchieratissimo. Sia la carriera di Clara T. che della nostra autrice sembrano aver seguito parabole di “contrazione” della fama ipertrofica degli inizi ma, se la scrittrice ha continuato a lavorare e si è costruita una famiglia felice e “regolare”, di Clara T. si sono completamente perse le tracce.

Cosa succede? Una scrittrice incontra per caso per strada l’attrice che una quindicina d’anni prima aveva interpretato il personaggio “scandaloso” del suo libro d’esordio, bestseller lettissimo e chiacchieratissimo. Sia la carriera di Clara T. che della nostra autrice sembrano aver seguito parabole di “contrazione” della fama ipertrofica degli inizi ma, se la scrittrice ha continuato a lavorare e si è costruita una famiglia felice e “regolare”, di Clara T. si sono completamente perse le tracce.

Dopo essere state a lungo la stessa persona – almeno nella percezione del pubblico, all’interno dei meccanismi della finzione letterario/cinematografica -, Clara T. e l’autrice navigano in acque completamente diverse: lo specchio, da qualche parte nel passato, è andato in pezzi e a pagarne il prezzo più salato pare essere stata Clara T. Non avendola mai davvero conosciuta, la scrittrice decide di avvicinarsi e di raccogliere le sue confidenze, compilando una cronaca di prima mano della disgregazione di quella donna a cui sente di essere legata ma dal cui evidente caos si sente anche un po’ respinta.

Quello che risulta immediatamente spiazzante è che Clara T. chieda 10€ alla scrittrice, subito e senza convenevoli o senza vergogne. Una che ha fatto qualche film importante e ha preso fior di milioni per diventare il volto di cosmetici, vestiti, agende e prodotti di largo consumo assortiti non può venirmi a chiedere 10€ o, ancor peggio, farmi capire con questo candore spudorato e naturalissimo, di aver finito i soldi.

I tempi in cui la povertá poteva beneficiare di un qualche tipo di romantica indulgenza sono più che terminati e poche altre circostanze umane ci disarmano, ci fanno paura, ci tirano fuori orrori e demoliscono i teatrini della buona creanza. Cosa è successo a Clara T.? Che fine hanno fatto i suoi soldi? Che persona era prima e chi è adesso? Perché ha così voglia di mettere in mano a una scrittrice – che le ha tecnicamente spalancato le porte del benessere ma che non può certo dire di conoscere – i suoi pietosi estratti conto? Cosa c’è da vergognarsi nell’”aver bisogno”? Parlare di soldi è più sconveniente che scrivere un libro sulle avventure erotiche di una ragazzina? E come è possibile che quella ragazzina si sia trasformata in Clara T. che ti chiede 10€?

Intrecciando il presente di quest’incontro fatidico al passato di Clara – che si srotola come uno di quegli “scontrinoni” eterni che uscivano dalle calcolatrici -, Panarello gioca con i fondamentali dell’identità e gestisce abilmente tutte le sue maschere. Racconta, soprattutto, una storia che sorpassa con intelligenza le circostanze particolari di fama/ricchezza per parlare di come quello che abbiamo in tasca (poco o tanto che sia) tende a modificarci e a deformare il nostro rapporto con gli altri, anche quando sembrano esserci in ballo sentimenti profondi, vasta fiducia, futuri promettenti. Se ne esce a passi incerti, perché il mondo che Clara T. ci mostra non ha niente di solido o rassicurante… e forse non vogliamo nemmeno vederlo, come non vogliamo vedere la povertà “vera” e preferiamo tendenzialmente trasformarla in colpa: da qua sei venuta, Clara T., e da qua (forse) non ti abbiamo mai permesso di allontanarti. Ben ti sta, non ci dovevi sperare. Ben ti sta, per non aver mai davvero considerato i soldi l’unico fine, l’unico motore del mondo. Ben ti sta, perché ti sei rifiutata di diventare come noi.

[Come da tradizione quando tiro in ballo Storytel, ecco il link per la prova gratuita “prolungata” di un mese.]

1950. Valeria Cossati compra un quaderno e comincia a usarlo per registrare gli accadimenti della sua vita. Scrive sentendosi in colpa, nascondendosi e nascondendolo, un po’ perché il tempo che dedica al quaderno è tempo sottratto ai doveri domestici e un po’ perché quello che scopre, scrivendo, è un grumo indigesto e contraddittorio di sincerità fin troppo limpide. Valeria ha di poco superato i quaranta e ha due figli grandi, un lavoro in ufficio e un marito. La famiglia la assorbe e la riassume, la definisce e la mangia, le garantisce un presente solido ma le impedisce di immaginarsi diversa… almeno fino all’arrivo di quel quaderno, comprato d’impulso e destinato a diventare l’unico posto in cui coltivare la solitudine necessaria a rimettere in moto i pensieri. Scrivere nel quaderno diventerà per Valeria un esercizio di identità, un’operazione di auto-smascheramento e di reazione autentica ai tanti urti minimi di una quotidianità fatta di automatismi, conformismi e rospi inghiottiti in silenzio.

1950. Valeria Cossati compra un quaderno e comincia a usarlo per registrare gli accadimenti della sua vita. Scrive sentendosi in colpa, nascondendosi e nascondendolo, un po’ perché il tempo che dedica al quaderno è tempo sottratto ai doveri domestici e un po’ perché quello che scopre, scrivendo, è un grumo indigesto e contraddittorio di sincerità fin troppo limpide. Valeria ha di poco superato i quaranta e ha due figli grandi, un lavoro in ufficio e un marito. La famiglia la assorbe e la riassume, la definisce e la mangia, le garantisce un presente solido ma le impedisce di immaginarsi diversa… almeno fino all’arrivo di quel quaderno, comprato d’impulso e destinato a diventare l’unico posto in cui coltivare la solitudine necessaria a rimettere in moto i pensieri. Scrivere nel quaderno diventerà per Valeria un esercizio di identità, un’operazione di auto-smascheramento e di reazione autentica ai tanti urti minimi di una quotidianità fatta di automatismi, conformismi e rospi inghiottiti in silenzio.

Ani e Bianca si sono avvicinate per rendere più sopportabile il presente e per ricostruire un’idea di famiglia, in un posto dove si arriva spogliate di legami pregressi, identità e futuro. Sono raccoglitrici di sale, prigioniere di un gigantesco campo di lavoro in cui centinaia di altre donne “indesiderabili” (e pericolose per il rigido ordine pubblico del regime) si spaccano la schiena in un susseguirsi di giorni sempre uguali, guardate a vista da guardie armate e private di ogni prospettiva di fuga, cambiamento, libertà.

Ani e Bianca si sono avvicinate per rendere più sopportabile il presente e per ricostruire un’idea di famiglia, in un posto dove si arriva spogliate di legami pregressi, identità e futuro. Sono raccoglitrici di sale, prigioniere di un gigantesco campo di lavoro in cui centinaia di altre donne “indesiderabili” (e pericolose per il rigido ordine pubblico del regime) si spaccano la schiena in un susseguirsi di giorni sempre uguali, guardate a vista da guardie armate e private di ogni prospettiva di fuga, cambiamento, libertà.

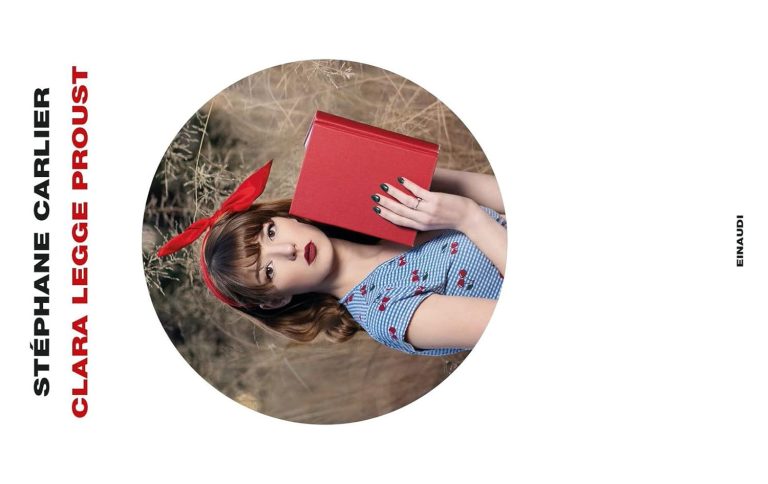

Serpeggia insomma un’insoddisfazione blanda ma caparbia e le giornate si srotolano sempre uguali, con le chiacchiere tra una permanente e l’altra e le storie minute delle clienti. Un bel giorno, però, uno sconosciuto entra per farsi tagliare i capelli e si dimentica al salone il primo volume della Recherche di Proust.

Serpeggia insomma un’insoddisfazione blanda ma caparbia e le giornate si srotolano sempre uguali, con le chiacchiere tra una permanente e l’altra e le storie minute delle clienti. Un bel giorno, però, uno sconosciuto entra per farsi tagliare i capelli e si dimentica al salone il primo volume della Recherche di Proust.