Per tradurre bisogna essere allo stesso tempo umilissimi e superbi: si lavora con la consapevolezza della fallibilità – e forse anche della fondamentale impossibilità del compito – ma lo si fa come se l’esattezza incontrovertibile fosse una meta plausibile, realistica. Non è mai vero, ovviamente, e forse è per quello che le macchine traducono così male. Un’entità che funziona per esattezze non sa (e speriamo non impari mai davvero) come gestire il grigio. E la traduzione è una gigantesca campitura grigia. Va così perché le lingue non sono una fila di mattoncini immutabili e non sono fatte di parole fossilizzate: le lingue vivono nell’esperienza di chi le parla e di chi le scrive, sono cultura, mito, riferimenti condivisi, radice antica e germoglio imprevedibile. Il ramo che un secolo fa (o ancora prima) è spuntato per darci modo di descrivere qualcosa che prima non esisteva è oggi la matrice di mille altri significati. Si lavora brandendo contesti, mettendoci addosso una voce che non è la nostra, cercando di capire da dove si parte e dove è necessario arrivare: si fa un ponte e lo si percorre portandosi sulle spalle un agglomerato di parole che la traversata è destinata a trasformare.

Perché si traduce? Per rendere fruibile un testo a chi non conosce la lingua d’origine di quel testo.

Perché si traduce *davvero*? Perché le storie meritano di trovare chi ha voglia di leggerle e nessuna barriera ha mai giovato al sapere o alla scoperta.

La tradizione biblica individua nel crollo della torre di Babele l’inizio della discordia tra i popoli, che prima erano in grado di comprendersi senza intermediazioni e senza possibilità di fraintendimento. L’unità dell’umano era un’unità linguistica che annullava le distanze e rendeva possibile il progresso, perché capirsi è costruire insieme. E “Babel”, non a caso, è anche il nome del dipartimento di traduzione di Oxford al centro di questo romanzo di R.F. Kuang – tradotto da Giovanna Scocchera per Mondadori (Oscar Vault) con maestria e sprezzo del pericolo.

Cosa succede?

Cosa succede?

Kuang decide che i traduttori hanno in mano il mondo. Anzi, che la traduzione è la chiave per il dominio del mondo.

La premessa è la trasformazione di una manchevolezza strutturale – tradurre in maniera perfetta è impossibile – in una risorsa. Le lingue non combaciano mai in maniera totale e assoluta perché i termini possono obbedire a un ventaglio di sfumature, possono descrivere una specifica area culturale che non si riscontra simmetricamente in altri luoghi/tempi, possono riferirsi a tradizioni o trascorsi storici che per forza di cose non sono condivisi da chi appartiene a dimensioni differenti. Tutti quei termini che “non si possono tradurre” vivono in un limbo che, se correttamente esplorato dagli studiosi di Babel, può produrre effetti tangibili sulla realtà – e il monopolio sulle altre civiltà. Il tradimento che si annida in ogni traduzione è un bacino di combinazioni semantiche da incidere su tavolette d’argento – ricchezza vera delle nazioni in questa versione alternativa dell’Inghilterra del 1800 e rotti – che producono una specie di “magia” linguistica. Scegliendo le parole giuste e collocando le tavolette dove si ritiene possano funzionare, insomma, si tengono su ponti, si fanno andare le navi più veloci, si mantengono le carrozze in carreggiata, si riducono guasti ai macchinari, si uccide, si allestiscono impianti d’allarme… si fanno i soldi, sia per Babel che per l’Impero.

Santo cielo, non è già un’idea affascinantissima? Non sto qua a sciorinarvi esempi di applicazione delle tavolette perché è molto gustoso trovarli man mano che si legge e non voglio soffermarmi molto nemmeno sul quartetto di studenti che arrivano a Babel per cominciare i loro prestigiosi studi. Sono dei simboli, anche loro. Una è figlia dell’Impero mentre gli altri tre sono a vario titolo prodotti del dominio coloniale. “Vi salveremo e vi istruiremo – anche se siamo sempre noi ad aver asservito e spremuto la vostra madrepatria -, voi ci riserverete gratitudine e impiegherete a beneficio di Babel e dell’Impero tutto quello che vi insegneremo. Vi disprezziamo e la vostra gente non è civilizzata, ma siete indispensabili alla nostra macchina produttiva”. Perché Robin – che l’unico studioso di lingue asiatiche di Babel strappa dalle braccia della madre morente a Canton -, Ramy – indiano – e Victoire – haitiana – sono così importanti? Perché conoscono lingue non ancora battute da Babel. E una lingua che non è ancora stata setacciata in profondità è un bacino inestimabile di nuove combinazioni. Ma cosa succede quando tre bambini che crescono dovendo ringraziare i loro “benefattori” anche per l’aria che respirano si rendono conto di chi sono? Qual è il vero tradimento: tradurre “male” o rendersi complici di un sistema fondamentalmente predatorio, paternalistico, impari e oppressivo?

Se il tema della traduzione vi affascina, se siete ancora in attesa di una letterina da Hogwarts, se siete in cerca di un sistema magico davvero originale e se i temi legati al colonialismo, alla “legittimità” delle rivoluzioni e all’etica applicata ai sistemi economici e alle relazioni globali vi stanno a cuore, Kuang ha confezionato il romanzo per voi. È una storia stratificata, importante, ricchissima di spunti di discussione. Ci parla da un’epoca parallela, ma arriva al cuore di molte storture di oggi… e ci arriva perché per una manciata di valori fondamentali dell’esistenza non dovrebbero esserci zone grigie. Ci arriva perché la traduzione, quando è al nucleo dell’umano che si rivolge, è capace di ricostruire la Babele perduta.

Non so se si tratti di una stortura generazionale o probabilmente solo di una difficoltà molto privata e circoscritta ma, arrivata a un’età in cui non ho più motivo di scandalizzarmi se qualcuno mi si rivolge con signora, mi rendo conto di essermi trasformata in una lettrice disabituata alla poesia. Quando la poesia mi “trova” ne rimango affascinata e nutrita, ma si tratta quasi sempre di collisioni fortuite. Recupero con interesse vivissimo il lavoro poetico di autori e autrici che sono solita leggere in prosa o in un universo romanzesco, ma ho quasi sempre il timore di non essere abbastanza *sveglia* per squarciare il velo. Forse mi preoccupo ancora di dover essere interrogata alla seconda ora o di dover elencare a memoria tutte le figure retoriche che riesco a individuare in una strofa. Forse patisco un imprinting scolastico che ben poco ha fatto leva sulla meraviglia e sul potere della parola. O forse mi ritrovo a sgambettare in una bolla in cui ancora resiste il mito della poesia “difficile”, di quest’arte oscura e rarefatta che parla solo a spiriti eletti, alatissimi e immuni dai crucci del quotidiano.

Non so se si tratti di una stortura generazionale o probabilmente solo di una difficoltà molto privata e circoscritta ma, arrivata a un’età in cui non ho più motivo di scandalizzarmi se qualcuno mi si rivolge con signora, mi rendo conto di essermi trasformata in una lettrice disabituata alla poesia. Quando la poesia mi “trova” ne rimango affascinata e nutrita, ma si tratta quasi sempre di collisioni fortuite. Recupero con interesse vivissimo il lavoro poetico di autori e autrici che sono solita leggere in prosa o in un universo romanzesco, ma ho quasi sempre il timore di non essere abbastanza *sveglia* per squarciare il velo. Forse mi preoccupo ancora di dover essere interrogata alla seconda ora o di dover elencare a memoria tutte le figure retoriche che riesco a individuare in una strofa. Forse patisco un imprinting scolastico che ben poco ha fatto leva sulla meraviglia e sul potere della parola. O forse mi ritrovo a sgambettare in una bolla in cui ancora resiste il mito della poesia “difficile”, di quest’arte oscura e rarefatta che parla solo a spiriti eletti, alatissimi e immuni dai crucci del quotidiano.

Cora Seaborne entra a far parte a pieno titolo della schiera di signore rispettabili che iniziano a campare meglio all’indomani della dipartita dei loro coniugi. Lo sforzo vero, per la protagonista del

Cora Seaborne entra a far parte a pieno titolo della schiera di signore rispettabili che iniziano a campare meglio all’indomani della dipartita dei loro coniugi. Lo sforzo vero, per la protagonista del

Quante delle usanze che diamo per assodatissime sono in realtà costrutti sociali o “riti” relativamente recenti? Non so stilare un elenco completo, ma fra queste lente sedimentazioni storiche c’è senz’altro la misurazione del tempo che trascorre secondo scansioni convenzionali/condivise e l’abitudine di festeggiare il compleanno, considerandolo sia come una ricorrenza o un giorno “speciale” che come rigoroso traguardo periodico che ci consente di dichiarare con precisione la nostra età anagrafica.

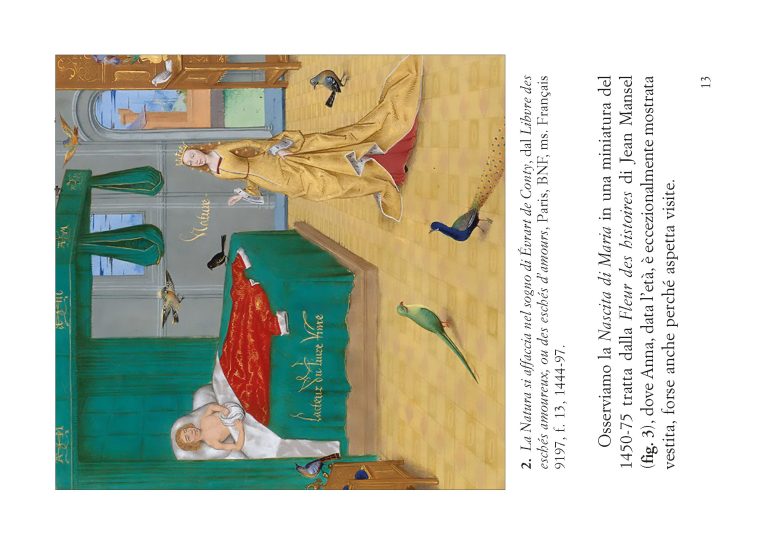

Quante delle usanze che diamo per assodatissime sono in realtà costrutti sociali o “riti” relativamente recenti? Non so stilare un elenco completo, ma fra queste lente sedimentazioni storiche c’è senz’altro la misurazione del tempo che trascorre secondo scansioni convenzionali/condivise e l’abitudine di festeggiare il compleanno, considerandolo sia come una ricorrenza o un giorno “speciale” che come rigoroso traguardo periodico che ci consente di dichiarare con precisione la nostra età anagrafica.

Orbene,

Orbene,