Una piccola introduzione molto semplicistica.

La letteratura è (anche) una vasta collezione di disperazioni. È assai raro che la gioia possa fungere da solido motore narrativo, così come non è una coincidenza che il lieto fine stia dove stia: all’ultima pagina, senza la necessità di aggiunte o di particolari approfondimenti. E vissero tutti felici e contenti. Che altro vuoi? Metti in saccoccia e arrivederci. Lo spettacolo è finito, si prega cortesemente di dirigersi alle uscite.

Ma che cosa accade, però, quando l’intento fondamentale di un libro è quello di sviscerare e amplificare la sofferenza, il trauma, la vergogna, il malessere fisico e spirituale, la morte perpetua della speranza, la disfatta e il disfacimento? Accade Una vita come tante di Hanya Yanagihara, romanzo che ha conquistato a mani basse la sommità del mio personalissimo podio della tristezza in letteratura e che, in questi anni, si è trasformato in una sorta di oggetto di culto, in una vetta da scalare, in una sfida aperta ai rivenditori all’ingrosso di fazzoletti da naso.

Mesi fa, colta dal comunissimo raptus del “che diamine, solo io non l’ho ancora letto”, mi sono procacciata A Little Life e me lo sono girato un po’ tra le mani. La mole mi era già nota – l’edizione originale veleggia sulle 800 pagine -, ma prima di iniziare qualcosa attraverso sempre uno di quei momenti da pesatura egizia del cuore sulla soglia del regno dei morti. Metto il libro su un piatto della bilancia e, dall’altra parte, sistemo energie, forza di volontà e stati d’animo. E inizio davvero a leggere solo quando mi sembra che i due piatti raggiungano l’equilibrio. Ecco, con la Yahagihara ci è voluto un po’, ma il coraggio è arrivato.

Piangerai un casino!

Sarà orribile!

Ho provato a leggerlo ma l’ho mollato, si sta troppo male!

Stupendo… però che sofferenza.

No, zero, già sto da cani di mio, una roba del genere non la leggo neanche se mi pagano.

Quando l’hai finito dimmi che ne pensi, devo parlarne con qualcuno.

Ed eccoci qua.

Che cosa succede in questo libro, in estrema sintesi?

Una vita come tante racconta i rivolgimenti esistenziali di quattro amici.

Willem, Jude, JB e Malcolm si incontrano poco meno che ventenni al college e, fra alti e bassi, allontanamenti e riavvicinamenti, carriere che svoltano e battute di arresto, le loro esistenze continuano a intrecciarsi per i tre decenni successivi.

Il centro di gravità è New York, che tutti finiscono per abitare in modo diverso ed emblematico.

Il protagonista – anzi, il mistero da risolvere – è Jude. Ed è a Jude che ne capitano di tutti i colori.

Nella prima parte del romanzo, Jude resta nelle retrovie. Conosciamo meglio i suoi compagni di stanza, le loro lotte interiori per trovare una direzione e un posto nel mondo – Malcolm vuole fare l’architetto, JB vuole fare l’artista e Willem fa il cameriere mentre sgomita per diventare un attore. Il terzetto si destreggia tra zavorre dell’infanzia, ambizioni, dubbi e fatiche “pratiche” correlate al diventare grandi… e Jude pulisce casa. Cucina. Li osserva. Aggiusta quello che si rompe. Studia legge e matematica – rivelando la sua prodigiosa intelligenza. Zoppica. Digrigna i denti per il dolore e si scusa continuamente, perché si sente d’impaccio. Quel che sappiamo di Jude è che, in un momento imprecisato del suo passato, un tremendo incidente gli ha danneggiato in maniera invalidante la schiena e le gambe. Cammina male e amministra quotidianamente un dolore cronico, che a volte lo investe con una forza tale da paralizzarlo, cancellando anche i pensieri. Jude, però, non ne parla. Glissa sulla sua provenienza, glissa sulle sue strane abitudini, si scansa bruscamente quando qualcuno cerca di toccarlo – anche solo per dargli una pacca sulla spalla – e non si fa mai sorprendere a braccia scoperte – o nudo, figuriamoci.

Il disvelamento di Jude, se così possiamo chiamarlo, è la spina dorsale del libro. Il suo ostinato ermetismo è una strategia per arginare i ricordi di un passato indicibile, ma anche per limitare il disgusto che Jude è convinto di suscitare negli altri. È una corazza difensiva, piena di falle e spiragli, è il tentativo di cambiare pelle e di diventare una creatura nuova, un uomo che si rimette insieme un pezzo alla volta, piegando la realtà ai suoi molti segreti, elaborando strategie per rimanere al sicuro. Jude assorbe il male che gli è stato fatto e finisce per assumersene la responsabilità, tramutandolo in qualcosa di irreparabile, da custodire per non allontanare chi, nella sua “nuova” vita, gli sta facendo conoscere un universo nuovo, dove sono possibili l’amicizia, l’amore e la fiducia.

Scopriamo poco a poco che cosa è successo a Jude. Perché Jude “è così”. E, con il procedere del romanzo, le nostre conoscenze sono comparabili a quelle degli altri personaggi. Finiamo anche noi per domandarci come “gestire” Jude, lo ammiriamo per la sua tenacia e per i suoi successi – perché intuiamo che arriva da una moltitudine di posti che, tipicamente, non sfornano giuristi di spicco, matematici brillanti o esseri umani di una tale sensibilità. Restiamo con lui perché la sua fatica e il controllo costante che cerca di esercitare sul suo corpo e sulla sua mente sono esercizi titanici e vorremmo alleggerirgli il fardello, pur sapendo che non ce lo permetterà. Lo seguiamo perché ci fa arrabbiare, perché scopriremo che cosa è stato e vorremmo dirgli che non è colpa sua, che può smettere di farsi del male.

Spulciando un po’ in rete alla ricerca di notizie sull’autrice, mi sono imbattuta in diverse interviste – e anche in un diario di bordo “visivo” che ha accompagnato Yanagihara durante la stesura del libro. Una domanda ricorrente è “ma perché così TANTO dolore?”.

È una domanda legittima. Una vita come tante è un romanzo sul dolore. Ed è un romanzo che esplora gli estremi dello spettro emotivo e gli strascichi eterni del trauma… ma si sofferma anche sull’enigma delle fortune umane. Tutto sembra governato da una forma sghemba di giustizia ultraterrena: si può ottenere un risarcimento per le sofferenze patite, ma non sarà mai un risarcimento sufficiente a guarirti dove più ne hai bisogno. Sarà una compensazione parziale, imperfetta, quasi malvagia nella sua inadeguatezza. Jude ci sottrae l’illusione di una felicità riparatrice o, se proprio, ci mostra la natura effimera dei periodi di tregua, pace, appagamento.

L’autrice ha più volte raccontato che questo calcare la mano è voluto e che il suo intento, scrivendo, era di amplificare fin quasi al paradosso tutto quello che di terribile può capitare a una persona, di spingersi fino ai confini più estremi dell’oscurità. Non c’è sfiga che a Jude venga risparmiata. E queste sventure – che si tratti di patimenti della carne o dello spirito – vengono anche descritte con puntiglio, chirurgicamente. A che scopo si continua a vivere, se il prezzo da pagare è questo?

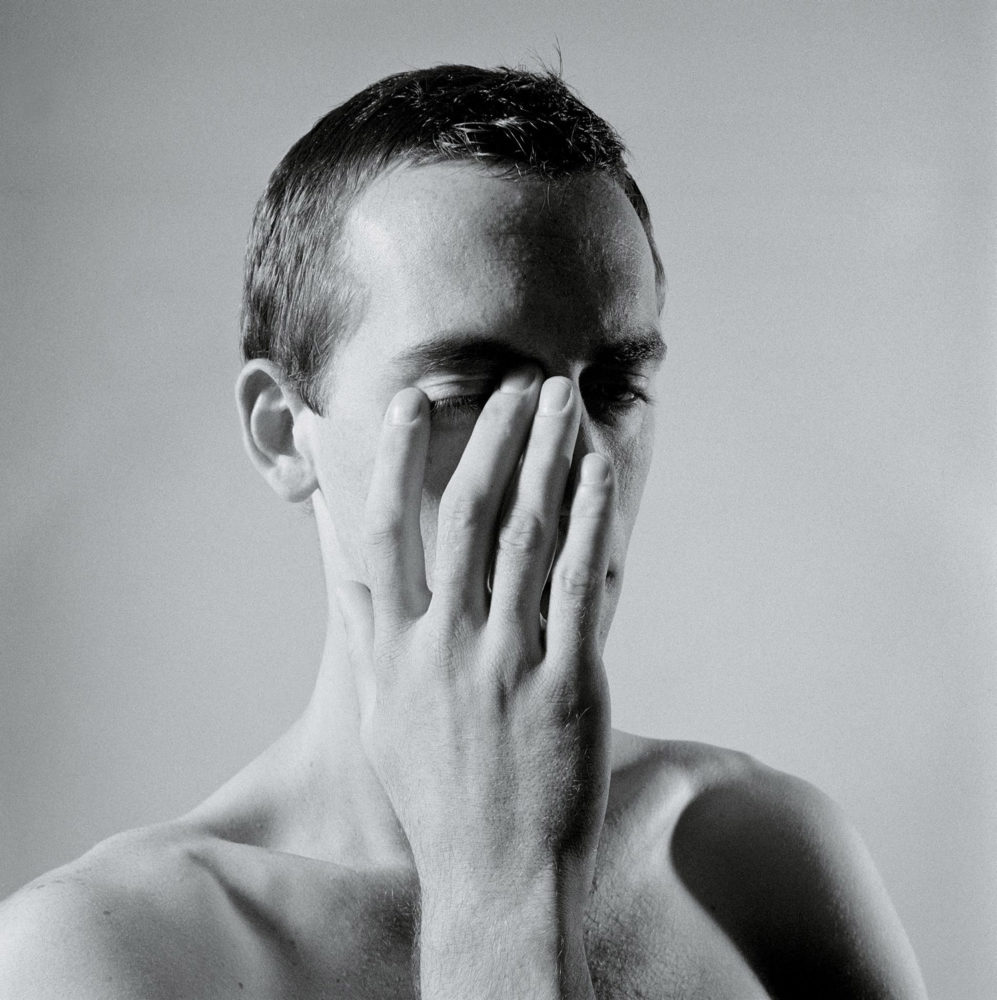

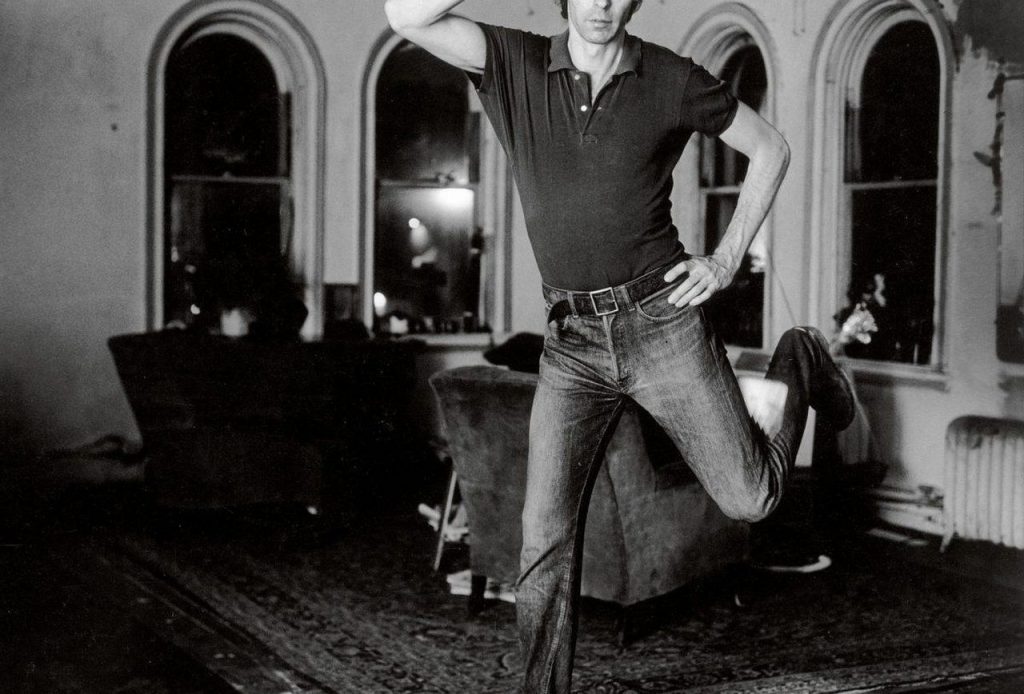

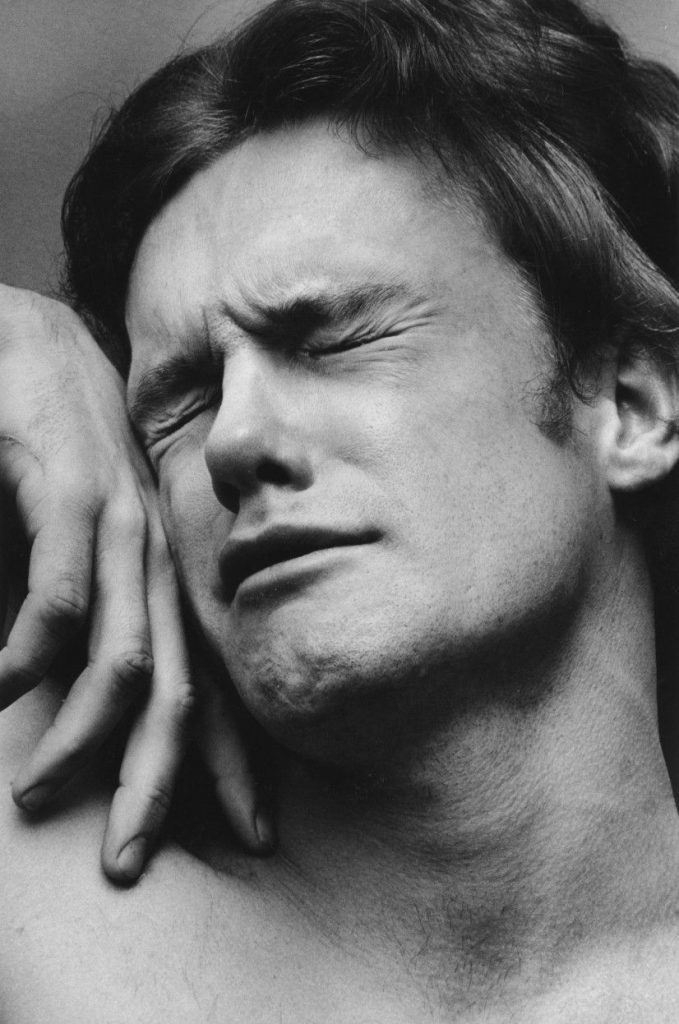

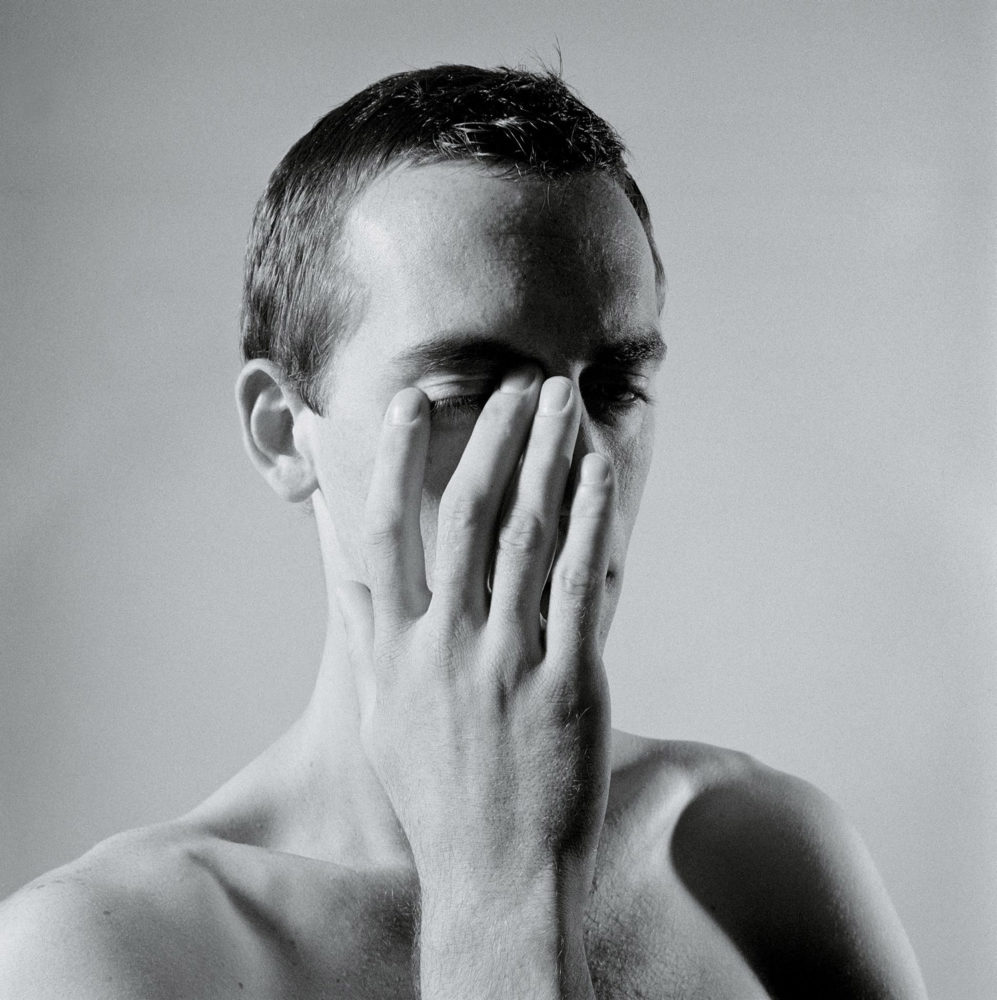

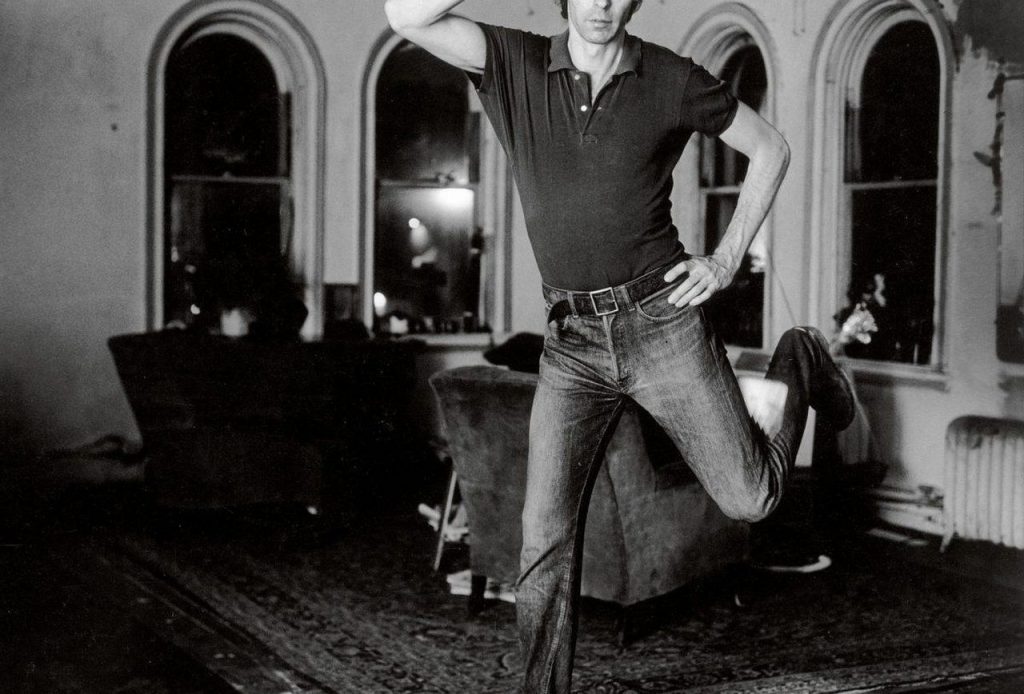

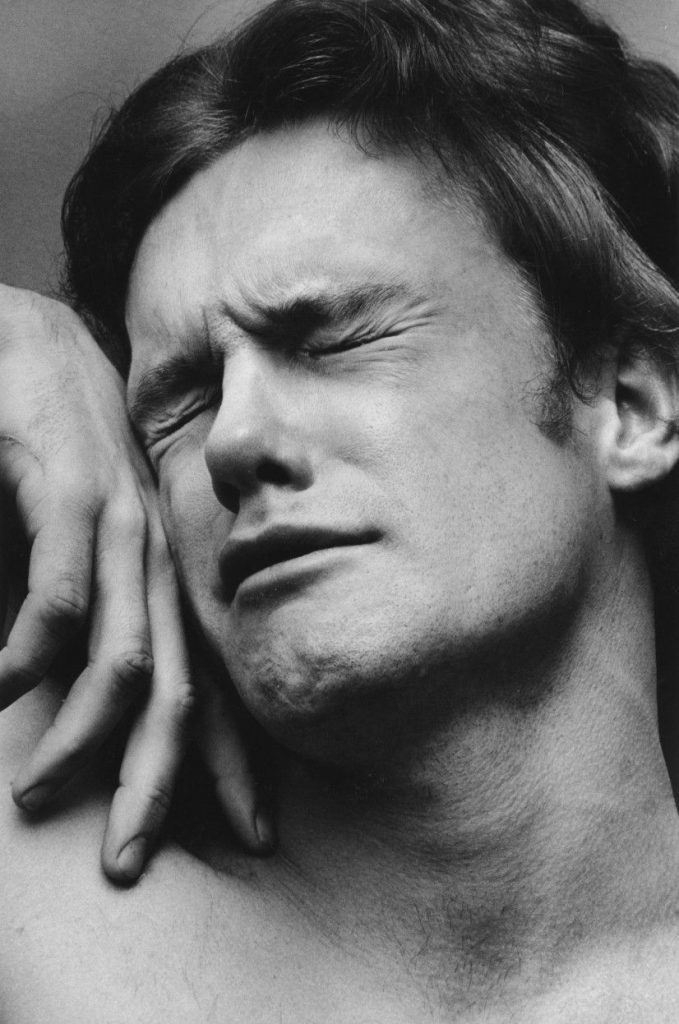

La copertina dell’edizione originale, così come quella di Sellerio, che ha pubblicato Una vita come tante in Italia con la traduzione di Luca Briasco, è una fotografia di Peter Hujar – e sempre di Hujar sono le immagini che accompagnano questo post. Sembra un tizio che sta male, così di primo acchito. Il titolo dell’opera, in realtà, è Orgasmic Man. Leggendo, la scelta iconografica appare perfetta. Tanto, in questo romanzo, ruota attorno al corpo (spesso traditore), al sesso, all’intimità e all’abbandono. Ai segni che rimangono e alle cicatrici invisibili. Al fatto che un’esperienza possa risultare normale e meravigliosa per qualcuno e, contemporaneamente, traumatica e irreparabile per la controparte, innescando un meccanismo che somiglia alla dipendenza, a una catena infinita di compromessi che facciamo per tenere insieme i cocci e restare aggrappati a quello che abbiamo di più caro. Di indispensabile.

Anche il titolo è una specie di camaleonte. In originale, questo libro si chiama A Little Life. Man mano che si macinano pagine, ci si rende conto delle sue molte facce. Una di quelle più significative, secondo me, è anche un’esortazione impossibile da assecondare. “Forza, dai. Un po’ di vita!”. Jude se lo sente ripetere spesso… sia testualmente – durante specifiche situazioni traumatiche della sua infanzia e prima adolescenza – che velatamente, da una moltitudine di personaggi che costituiscono la sua famiglia allargata, la sua zattera di salvataggio. E forse è proprio questo il punto. Possiamo pensare di salvare davvero chi non si ritiene degno di essere salvato? Chi vuole arrendersi perché non ha più le energie per combattere?

Sono felice di aver letto questo libro. Non sono certa di poterlo consigliare. Non è un libro che si può consigliare. È come augurare a qualcuno di star male. Ma è un libro che spero possa essere letto e capito come merita, perché è una specie di monumento. Contiene l’ombra più fosca e uno spirito combattivo difficile da intravedere, ma potentissimo. Raramente – o forse mai – mi è capitato di “conoscere” personaggi così complessi, spregevoli, disarmanti e “buoni”. Non ho parlato di paternità, degli ambienti, di carriera e lavoro, di autolesionismo, di menzogne. Non ho parlato davvero di fluidità nell’approccio ai rapporti amorosi… e chissà quante altre cose ci sarebbero da dire. Ho la sensazione di poter parlare di questo libro per anni, perché porterò sempre con me un brandello di Jude e una rabbia senza soluzioni. È un romanzo terribile. È un romanzo bellissimo. E non ho la minima intenzione di sfoderare la bilancia per illudermi che esista un equilibrio. Prendo atto dell’impossibile. E spero di averne colto, almeno in parte, la complessità.

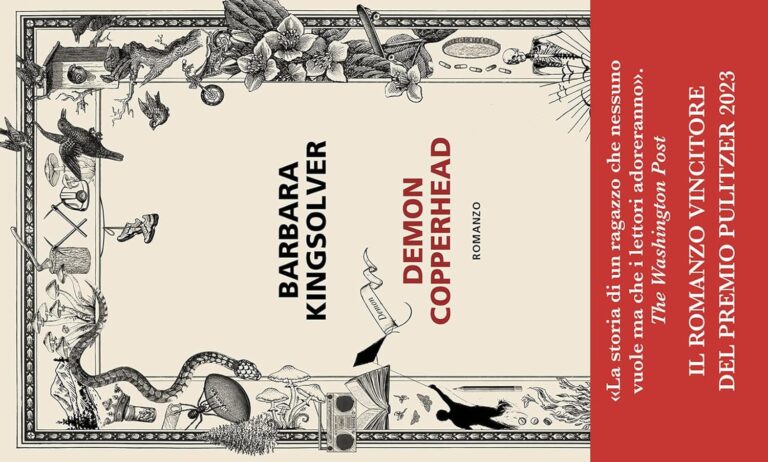

Demon nasce senza tante cerimonie sul pavimento di una casa mobile, da una diciottenne con già alcuni percorsi di disintossicazione (non molto ben riusciti) alle spalle. L’unico dono che il destino pare tributargli sono dei vicini che diventano una sorta di seconda famiglia. Pure loro sono hillbilly da manuale, ma in confronto a Demon e a sua madre – privi di mezzi, privi di radici, di direzione o di magici piani a lungo termine – sembrano il Rotary Club di Corso Magenta. Demon oscilla tra un’iperconsapevolezza della propria condizione di svantaggio “materiale” e una struggente capacità di assorbimento delle disgrazie. Non solo cerca di cavarsela, ma resta “intero”, anche se chi dovrebbe prendersi cura di lui non si dimostra mai all’altezza della situazione, anzi.

Demon nasce senza tante cerimonie sul pavimento di una casa mobile, da una diciottenne con già alcuni percorsi di disintossicazione (non molto ben riusciti) alle spalle. L’unico dono che il destino pare tributargli sono dei vicini che diventano una sorta di seconda famiglia. Pure loro sono hillbilly da manuale, ma in confronto a Demon e a sua madre – privi di mezzi, privi di radici, di direzione o di magici piani a lungo termine – sembrano il Rotary Club di Corso Magenta. Demon oscilla tra un’iperconsapevolezza della propria condizione di svantaggio “materiale” e una struggente capacità di assorbimento delle disgrazie. Non solo cerca di cavarsela, ma resta “intero”, anche se chi dovrebbe prendersi cura di lui non si dimostra mai all’altezza della situazione, anzi.