Assegnato ogni anno a Capri a una personalità notevolissima del mondo letterario internazionale, il Premio Malaparte è stato conquistato nel 2024 da Rachel Cusk, pubblicata in Italia da Einaudi Stile Libero e particolarmente amata e nota per la trilogia di Resoconto – titolo a cui sono poi seguiti Transiti e Onori.

A Cusk piacerebbe molto trasformarsi in purissima immagine astratta ma, per il momento, possiamo ancora chiacchierare con lei. Da Coventry. Sulla vita, l’arte e la letteratura – raccolta di saggi e riflessioni autobiografiche di fresca uscita – al suo discusso memoir sulla maternità – Il lavoro di una vita, di cui ho già riflettuto qui – fino alle tante superfici parlanti a disposizione della narratrice quasi invisibile della trilogia, ecco un angolino di tempo che abbiamo trascorso insieme, durante le due giornate fittissime del Malaparte. Conversare con Cusk è come vederla scrivere… e spero che un po’ di quell’esattezza limpidissima mi rimanga appiccicata addosso.

[Al fondo o qui trovate una versione video dell’intervista. Vi va di leggerla? Proseguite in serenità qua di seguito.]

Leggendo e ripensando complessivamente al suo lavoro, ho trovato molto calzante la presenza di Natalia Ginzburg in uno dei saggi raccolti in Coventry. Credo che ci sia qualcosa che vi accomuna, quello sforzo di estrarre dai dettagli più minuti della realtà e dei fatti della quotidianità un collegamento più vasto a quel che può significare vivere ed esistere nel mondo. Ma anche negli aspetti legati alla posizione che vogliamo assumere, a cosa significa creare e scrivere per spiegarci meglio quello che non è immediatamente comprensibile o semplice da afferrare. Si sente vicina all’approccio di Ginzburg? E quanto spesso si convince di non essere abbastanza “brava”, come spesso capitava a lei?

Vero, lo diceva sempre! [sorride]

A me è sempre sembrato molto bizzarro, perché per quanto lo ripeta – e se lo ripeta di continuo – l’ho sempre trovata saggissima e mai presuntuosa o pretenziosa…

Credo che la mancanza di presunzione sia probabilmente la chiave dell’unicità della sua voce. Perché penso che, spesso, il sé intralci le sue stesse percezioni. E questa è davvero – e posso dirlo in base alla quantità notevole di libri che ho scritto – una presa di coscienza crescente: si vorrebbe assolutamente ridurre al minimo la presenza del sé, in un libro. Ad alcune persone – e lei era sicuramente una di queste – riusciva in maniera piuttosto naturale. L’umiltà è davvero una qualità artistica fondamentale, ed è un altro degli aspetti che si percepisce di lei. Perché ti consente di osservare ogni cosa e ogni luogo con un’obiettività straordinaria. Non cerchi di inserire te stessa e nemmeno di ritrovare necessariamente dei riflessi di te stessa, o di affermare la tua rilevanza. C’è qualcosa di davvero naturale nella sua presenza in un testo che nasce da questa posizione di umiltà.

Penso dipenda anche dal tono. Non “suona” mai minacciosa e sembra sempre fare uno sforzo sincero per mettere a proprio agio chi legge, ma senza scadere nella condiscendenza. Da dove può arrivare una scelta di modulazione così equilibrata dell’ego nella scrittura?

Mi chiedo se si sia trattato di una questione di semplice sopravvivenza. Sopravvivere a determinate esperienze può smorzare gli eccessi, immagino, eliminando ogni traccia di esagerazione dalla tua voce e da quello che stai creando. Suppongo che il fatto che sia sopravvissuta abbia generato una sorta di senso del dovere, immagino, per continuare a farsi testimone delle cose.

A proposito di ego… la leggenda vuole che la scrittura sia una mastodontica questione d’ego. L’autore arriva per mostrarti quello che non vedi! Ecco una pagina che illuminerà la tua anima! Ringraziami, lettrice, per la verità assoluta che ti sto rivelando! Scrittori e scrittrici ne sono ben consapevoli e penso che di tanto in tanto si approfittino con disinvoltura di questa leggenda. Specialmente nella trilogia di Resoconto, però, la sua scrittrice si trasforma in una sorta di contenitore per una molteplicità di opinioni, eventi e punti di vista che ci vengono presentati senza giudizi o senza la necessità di proporre risposte “guidate” o di far necessariamente “vincere” le sue convinzioni. La protagonista della trilogia è e rimane un’osservatrice, che ascolta senza il minimo desiderio di prevalere. Che fine fa, allora, tutto quel famigerato ego? È diventato finalmente superfluo?

[Ride.]

Ciascuno di noi può individuare delle esperienze nella propria vita che hanno radicalmente minacciato o messo in discussione o ridotto il proprio ego. Quindi, forse, è qualcosa con cui si nasce e che ci viene dato, o riguarda il processo di formazione del carattere, qualcosa che la vita a un certo punto ti comunica.

Per certi versi, fa anche un po’ paura pensare che gli scrittori – e anche gli artisti, ovviamente – siano in realtà protetti da quel processo, in qualche modo. E che il loro ego resti intatto ben oltre il momento in cui dovrebbe essere stato eroso almeno in parte dalla vita. [ride]

Ora credo di essermi del tutto staccata da quello scenario. E lo descriverei, immagino, come un processo di perdita di fede nella realtà – intendendo la realtà come qualcosa che il sé struttura deliberatamente e in cui crede. E quando si spegne davvero questo motore di fede che cosa ti rimane? Ti rimangono delle superfici che puoi interpretare, che non sono affatto al servizio della trama della tua vita e che magari restituiscono il tuo riflesso e il riflesso della storia della tua vita in maniera indipendente.

Dove scrive, ora? In Coventry si discute della famosa “stanza tutta per sé” e degli spazi in cui si esercita la creatività o ci si cala in diversi ruoli – dal lavoro alla maternità. Tradizionalmente siamo abituate ad attribuire un luogo specifico a ogni diverso ruolo che siamo chiamate ad assumere. Per lei esiste uno spazio creativo dedicato? Ce l’ha, questa “stanza”?

Ce l’ho, ho finalmente una stanza tutta per me. E lì dentro lavoro davvero. [sorride]

Uno dei temi che affronto in Coventry è quest’immagine che mi ha tormentata parecchio. La si trovava in quarta di copertina nei romanzi pubblicati nella seconda metà del XX Secolo e ci sono sempre degli uomini in poltrona, con le loro scrivanie rivestite in pelle e lo sguardo puntato verso l’alto…

Il problema delle stanze tutte per sé è che devi essere tu a metterti al servizio di quelle stanze, devi fare in modo che abbiano quell’aspetto e devi sederti in poltrona e presentarti anche come la persona che scrive.

C’è un racconto meraviglioso di Doris Lessing… parla essenzialmente di una donna che sta provando a creare qualcosa e si sposta per casa da una stanza all’altra cercando un posto che non sia pieno di faccende che deve sbrigare, di gente che la insegue per chiederle di fare delle cose e, appena trova un cantuccio adatto, tutti quanti decidono che anche a loro piacerebbe molto stare lì e usare quello spazio.

Nel mio nuovo libro si parla parecchio non solo di scrittrici donne ma anche di artiste donne e di come ci siano esigenze di spazio estremamente diverse – perché lo spazio in cui si crea un oggetto è ben diverso. Nel libro parlo di un’artista americana che aveva cinque figli e li teneva sempre nel suo studio. C’erano sempre dei bambini piccoli in giro e ogni tanto creavano qualcosa per conto loro, altre volte aiutavano lei e, in un certo senso, la soluzione al problema era diventata quella: incorporare i bambini nell’atto creativo. Capirai bene che con la scrittura non funziona e, nel libro, la persona che racconta questo aneddoto afferma che, per quanto adori quella storia, resta solo un’immagine… e che non si possa realmente fare così.

Volevo concludere con un ringraziamento per Il lavoro di una vita. Mi ha aiutata a venire a patti con quel tipo molto specifico di solitudine che può toccare le neo-madri. La riassumerei come una forma di scollamento dai ritmi e dalle esperienze del resto del “mondo” accompagnata da una metamorfosi identitaria molto onerosa da elaborare. Nel libro ho trovato una voce che parlava a me – … e non solo del bambino o di cosa dovevo fare per il bambino – e restituiva dignità alle mie domande meno “pratiche”, meno legate agli aspetti funzionali del mio nuovo ruolo. Con quel libro mi è stata amica, insomma, anche se nemmeno io sapevo troppo bene di averne bisogno.

Il lavoro di una vita è un libro interessante, per me. Mi ha insegnato che, nonostante tutti i discorsi che facciamo su come possiamo far leggere le persone, all’improvviso un libro riscuote grande successo e lo troviamo meraviglioso e tutti quanti si mettono a leggere questo libro… ma in fin dei conti continuo a credere che esista un libro in particolare per una persona specifica che si trova nella situazione in cui il libro che ha bisogno di leggere è proprio quello – e non l’ultima novità che stanno leggendo tutti gli altri. Il lavoro di una vita troverà sempre una donna che se la sta cavando da sola perché, in quell’esperienza, si è davvero da sole… e mi ricorda sempre di continuare ad avere fede, in un certo senso, in quell’idea. Non si tratta di inseguire la popolarità, ma di centrare il bersaglio a livello individuale.

Vi va di ascoltare tutto quanto dalla viva voce di Cusk? Ecco una versione video della nostra conversazione:

Visualizza questo post su Instagram

Vi va di scoprire qualcosa in più sull’atmosfera del Premio Malaparte e su quello che è accaduto quest’anno in compagnia di Cusk? Ecco qua un “diario” basato su un ottimo esercizio d’osservazione che arriva per direttissima da Resoconto. 🙂

Visualizza questo post su Instagram

Vi va di ascoltare ancora un po’ di Cusk? Ecco la puntata speciale di Comodino – il podcast del Post curato da Ludovica Lugli e Giulia Pilotti – dedicata all’autrice e registrata sempre a Capri per il Malaparte. Ho avuto il privilegio di godermi la chiacchierata in diretta, come potrei non linkarla? 🙂

Come funziona? Basta una puntura di Kallocaina per spingere chiunque a spiattellare ogni segreto con il massimo candore: quel che si pensa ma non si dice può diventare all’improvviso informazione di pubblico dominio, come già capita per ogni altro aspetto della vita collettiva e privata – per quanto possa definirsi tale – dei cittadini-lavoratori. Chi finge fedeltà ma nasconde un cuore sovversivo? Chi si abbandona – nei pochi coni d’ombra disponibili – a comportamenti antisociali? Chi trama? Chi non denuncerebbe alla polizia un tradimento? Chi osa pensare con la propria testa? Chi dubita dello Stato? Con il siero di Kall è ora possibile scoprirlo… e una sostanza così potente non può di certo passare inosservata. Cosa ne farà il regime? Quale futuro può prospettarsi, se nemmeno le intenzioni e le ipotesi possono più dirsi al riparo dal controllo totale?

Come funziona? Basta una puntura di Kallocaina per spingere chiunque a spiattellare ogni segreto con il massimo candore: quel che si pensa ma non si dice può diventare all’improvviso informazione di pubblico dominio, come già capita per ogni altro aspetto della vita collettiva e privata – per quanto possa definirsi tale – dei cittadini-lavoratori. Chi finge fedeltà ma nasconde un cuore sovversivo? Chi si abbandona – nei pochi coni d’ombra disponibili – a comportamenti antisociali? Chi trama? Chi non denuncerebbe alla polizia un tradimento? Chi osa pensare con la propria testa? Chi dubita dello Stato? Con il siero di Kall è ora possibile scoprirlo… e una sostanza così potente non può di certo passare inosservata. Cosa ne farà il regime? Quale futuro può prospettarsi, se nemmeno le intenzioni e le ipotesi possono più dirsi al riparo dal controllo totale?

Non lo specifico perché la nostra storia serva necessariamente a qualcosa, ma perché è stata la mia principale motivazione di avvicinamento a questo libro. Non sono abituata a leggere di malattie, di sofferenze ospedaliere, di calvari e di cataclismi corporei. Mi terrorizzano e mi sconcertano, non mi trasmettono alcun afflato di positività, non mi convertono alla retorica della coraggiosa guerriera o dell’indomito guerriero. Ma non avevo mai incontrato – per quanto con la mediazione della scrittura – una persona che stesse attraversando quello che era toccato a mia madre e che avesse trovato il modo di ricomporre i pensieri abbastanza da organizzarli in una narrazione. Mi fa impressione parlare di “pubblico” per una storia (o per tutte le storie) di malattia, ma forse è così che ci si segmenta: si cerca qualcuno che abbia davvero idea di cosa succede e ci si avvicina per limare l’isolamento e arginare l’impossibilità strutturale di spiegarsi il perché. Che non esiste, poi. Il glioblastoma, tanto per produrre un esempio pertinente, non ha fattori scatenanti “ambientali” o legati allo stile di vita e non è ereditario. Spesso i sintomi si manifestano in maniera repentina, quando la massa è cresciuta “abbastanza” da disturbare in maniera decisiva le funzioni delle aree del cervello circostanti. E, senza aver manco mai patito un blando mal di testa, ci si ritrova a non saper più leggere o a discutere con un chirurgo che non è certissimo di poterti asportare dalla scatola cranica tutto quello che si dovrebbe asportare. È una mostruosità semplice che si accende e mangia, insomma, sabotando quello che ha intorno finché non funziona più niente. Chi mai riuscirà a offrirmi un valido “perché” avrà tutta la mia riconoscenza.

Non lo specifico perché la nostra storia serva necessariamente a qualcosa, ma perché è stata la mia principale motivazione di avvicinamento a questo libro. Non sono abituata a leggere di malattie, di sofferenze ospedaliere, di calvari e di cataclismi corporei. Mi terrorizzano e mi sconcertano, non mi trasmettono alcun afflato di positività, non mi convertono alla retorica della coraggiosa guerriera o dell’indomito guerriero. Ma non avevo mai incontrato – per quanto con la mediazione della scrittura – una persona che stesse attraversando quello che era toccato a mia madre e che avesse trovato il modo di ricomporre i pensieri abbastanza da organizzarli in una narrazione. Mi fa impressione parlare di “pubblico” per una storia (o per tutte le storie) di malattia, ma forse è così che ci si segmenta: si cerca qualcuno che abbia davvero idea di cosa succede e ci si avvicina per limare l’isolamento e arginare l’impossibilità strutturale di spiegarsi il perché. Che non esiste, poi. Il glioblastoma, tanto per produrre un esempio pertinente, non ha fattori scatenanti “ambientali” o legati allo stile di vita e non è ereditario. Spesso i sintomi si manifestano in maniera repentina, quando la massa è cresciuta “abbastanza” da disturbare in maniera decisiva le funzioni delle aree del cervello circostanti. E, senza aver manco mai patito un blando mal di testa, ci si ritrova a non saper più leggere o a discutere con un chirurgo che non è certissimo di poterti asportare dalla scatola cranica tutto quello che si dovrebbe asportare. È una mostruosità semplice che si accende e mangia, insomma, sabotando quello che ha intorno finché non funziona più niente. Chi mai riuscirà a offrirmi un valido “perché” avrà tutta la mia riconoscenza.

In un paradigma generale in cui le risorse sono risorse (senza bisogno di aggiungerci “umane”),

In un paradigma generale in cui le risorse sono risorse (senza bisogno di aggiungerci “umane”),

Con

Con

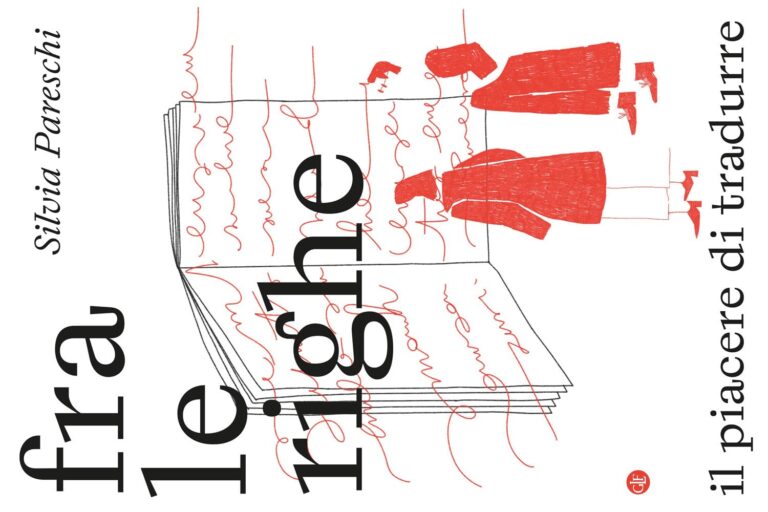

Tra autobiografia professionale e collezione di dilemmi (risoltissimi), Pareschi condensa in

Tra autobiografia professionale e collezione di dilemmi (risoltissimi), Pareschi condensa in

La famiglia in cui approda non è originariamente la sua. Sposa Gabriel e vince anche gli altri. Anzi, le altre. Gabriel è il figlio più piccolo di una stirpe in origine felice, fantasiosa e allegra. Le sorelle, Sonia e Andrea, non hanno mai smesso di rimpiangere il solarissimo padre, scomparso troppo presto per lasciare campo libero a una madre gelida, malmostosa e arcigna. Dedita al lavoro e perennemente terrorizzata dall’indigenza, ha allevato il trio con severità marziale, poche smancerie e lugubre efficienza. Le sorelle le attribuiscono l’origine di ogni infelicità e scelta sbagliata delle loro vite e Gabriel, che ha deciso di votarsi alla filosofia, non si sa bene chi sia diventato e si sospetta sia ancora il figlio prediletto. Sarà lui, innescando una catena di eventi (e conversazioni) irreparabili, a imbarcarsi in un tentativo di riconciliazione: cosa dite se ci rivediamo per festeggiare gli ottant’anni della mamma? GRANDE IDEA GABRIEL LASCIATELO DIRE.

La famiglia in cui approda non è originariamente la sua. Sposa Gabriel e vince anche gli altri. Anzi, le altre. Gabriel è il figlio più piccolo di una stirpe in origine felice, fantasiosa e allegra. Le sorelle, Sonia e Andrea, non hanno mai smesso di rimpiangere il solarissimo padre, scomparso troppo presto per lasciare campo libero a una madre gelida, malmostosa e arcigna. Dedita al lavoro e perennemente terrorizzata dall’indigenza, ha allevato il trio con severità marziale, poche smancerie e lugubre efficienza. Le sorelle le attribuiscono l’origine di ogni infelicità e scelta sbagliata delle loro vite e Gabriel, che ha deciso di votarsi alla filosofia, non si sa bene chi sia diventato e si sospetta sia ancora il figlio prediletto. Sarà lui, innescando una catena di eventi (e conversazioni) irreparabili, a imbarcarsi in un tentativo di riconciliazione: cosa dite se ci rivediamo per festeggiare gli ottant’anni della mamma? GRANDE IDEA GABRIEL LASCIATELO DIRE.

Lacey è molto abile e anche molto paziente. Il circo che tira in piedi con

Lacey è molto abile e anche molto paziente. Il circo che tira in piedi con