Di potere, soldi e crudeltà credo si possa parlare a ogni latitudine e in ogni epoca. Deepti Kapoor sceglie l’India, casa sua – anche se vive in Portogallo e scrive in inglese -, per molla “morale” e per esperienza maturata sul campo, da giornalista che di Delhi ha visto sia i salotti dorati che i cantucci che difficilmente finirebbero in una presentazione istituzionale sull’ascesa di una nuova potenza del mondo globalizzato. Prima uscita di una saga già ambiziosissima (e in avanzata fase di adattamento televisivo/cinematografico, pare), L’età del male – tradotto da Alfredo Colitto per Einaudi Stile Libero – è un romanzo sul crimine come compromesso, come rivalsa e sogno vendicativo. È anche una storia dove non è previsto che si vinca o si perda, perché il gioco è truccato in partenza e gli abissi sociali, economici e culturali che separano le pedine in campo sono talmente macroscopici da deformare il concetto stesso di giustizia. Kapoor disegna un sistema che demolisce (o ha perso) i punti cardinali dei Grandi Ideali per rimpiazzarli con nuove divinità tentacolari: il male patito e subito diventa un credito nei confronti del mondo, la base “teorica” che giustifica il male che si infligge per riportare la bilancia in equilibrio.

Kapoor ci butta nell’orbita di una famiglia malavitosa all’apparenza onnipotente – intrallazzi politici, monopoli economici, devastazioni urbanistiche e via così – in via di “legittimazione”. Il più pulito dei Wadia ha la rogna, ma il sistema che hanno messo in piedi a partire dai due patriarchi – Bunty, quello di città che fa affari, e Vicky, quello di “campagna” che fa paura – ha generato una tale quantità di soldi da rendere la famiglia non solo intoccabile ma anche inserita nel tessuto governativo e finanziario della gente che conta e che decide. È come se tutti fossero alle loro dipendenze, dalla stampa alla polizia, perché conviene mangiare da quel piatto e a fare gli eroi o i difensori dei deboli si campa poco. L’anello “debole” è Sunny, unico figlio di Bunty, erede teorico dell’impero e pure un po’ rampollo mezzo coglione che nessuno sa bene dove piazzare perché dove lo metti fa danni e nemmeno lui ha capito con granitiche certezze chi essere o cosa ci si aspetta da lui. Sunny non è identico agli altri Wadia ma sa far schifo a modo suo, ha dei sogni che somigliano a quelli di un colonialista straniero (che cortocircuito strabiliante) e un invalidante bisogno – destinato all’eterna frustrazione – di essere approvato dal suo temibile papà. Come ogni pagliaccio, Sunny è triste. E questa sua ambivalenza, queste numerose identità che prova ad assumere nella speranza di trovarne una che attecchisca e lo trasformi in una persona degna di rispetto – ecco, è il dramma di questo bambinone crudele e fondamentalmente patetico a mandare avanti la narrazione. Attorno a Sunny gravitano Ajay – se c’è al mondo un povero Cristo è lui – e Neda, giornalista in erba che si lascia lì per lì abbagliare e che il fosso non lo scansa.

Il romanzo racconta la parabola di Sunny e dei suoi riluttanti satelliti in un’alternanza di punti di vista e di momenti diversi. Si salta qua e là beneficiando di informazioni astutamente incomplete che producono uno svelamento progressivo del quadro generale e che collocano ogni azione in quell’interessante zona grigia morale che penso sia l’anima vera di in una storia che indaga il male come compromesso o, come nella miglior tradizione, come “offerta che non si può rifiutare”. Succedono cose tremende, sbagliate, di un’ingiustizia che insulta ogni principio. E succedono in un labirinto con un difetto di progettazione intenzionale: non si può uscire, ma ci si illude di poter scegliere da che parte andare.

Padri! Figli! Sangue! Bei completi di sartoria! Dramma! Eredità! Ricatto! Tremenda vendetta! Disprezzo imperdonabile per la vita altrui! Macerie! Speculazione! Giornalisti prezzolati! Ubriachi! Ubriaconi! Ubriachi attaccabrighe! Altri ubriachi! Ubriachi armati di balestra! Rimpianto! Caste! Piscine! Delusione! Raccapriccio! Tirapiedi! Scrocconi! Ceffi tremendi! Imbecilli! Scalate sociali! Reietti! Conferenze stampa! Povertà nera! Feste dove non si capisce mai cosa ci sia da festeggiare! Prigioni! Colpa! Redenzione! Architettura! Schiavitù! Traffici abietti! Soprammobili carissimi! Santo cielo, c’è dentro di tutto e tutto contribuisce a tracciare un ritratto scoraggiante della disposizione dell’essere umano alla crudeltà. Cormac McCarthy a parte, non posso dire di avere una gran “esperienza” di epopee criminali, ma mi pare che Kapoor abbia messo insieme un congegno che funziona. Incalza al punto giusto, anche se non è sempre omogeneo a livello di ritmo e certe digressioni/parentesi mi son sembrate un po’ “troppo”, pur capendone la funzione nell’impianto generale del libro (e dei seguiti promessi). Insomma, è un polpettone di opportunissima complessità e di intriganti dilemmi – dotati anche di una rilevanza significativa, se li inquadriamo in un’ottica socio-economica che non può non tangerci e di cui inevitabilmente facciamo parte.

Nilsen ha messo insieme The End, disegnando e scrivendo, dopo la malattia e la morte della sua fidanzata – una morte che tenderemmo a definire inopportuna e precoce, data la giovane età – nel tentativo di ricavarci consolazione e anche una sorta di messaggio “universale” capace di attutire l’insensatezza delle condanne irreparabili e arbitrariamente distribuite. Tra metafore visive e documentazione delle minuzie di una quotidianità che pare aver smarrito il suo centro, Nilsen analizza il rapporto con un’assenza inaccettabile e con la fatica di abitare un presente monco, perché per concepirci davvero nel punto mediano tra passato e futuro deve esistere un futuro possibile, una vita da costruire con la persona che amiamo e che non c’è più.

Nilsen ha messo insieme The End, disegnando e scrivendo, dopo la malattia e la morte della sua fidanzata – una morte che tenderemmo a definire inopportuna e precoce, data la giovane età – nel tentativo di ricavarci consolazione e anche una sorta di messaggio “universale” capace di attutire l’insensatezza delle condanne irreparabili e arbitrariamente distribuite. Tra metafore visive e documentazione delle minuzie di una quotidianità che pare aver smarrito il suo centro, Nilsen analizza il rapporto con un’assenza inaccettabile e con la fatica di abitare un presente monco, perché per concepirci davvero nel punto mediano tra passato e futuro deve esistere un futuro possibile, una vita da costruire con la persona che amiamo e che non c’è più.

Il nostro punto di vista è quello di Michela, ex cardiochirurga di sopraffino talento che ora fa la mamma quasi a tempo pieno e deve gestire sostanzialmente per conto suo – perché suo marito Aurelio è ancora un medico impegnatissimo – una figlia protoadolescente “difficile”. Leggiamo quello che Michela sceglie di affidare a una specie di diario scritto per la madre, ormai scomparsa da una quindicina d’anni ma ancora ben viva nella memoria e snodo fondamentale della vicenda.

Il nostro punto di vista è quello di Michela, ex cardiochirurga di sopraffino talento che ora fa la mamma quasi a tempo pieno e deve gestire sostanzialmente per conto suo – perché suo marito Aurelio è ancora un medico impegnatissimo – una figlia protoadolescente “difficile”. Leggiamo quello che Michela sceglie di affidare a una specie di diario scritto per la madre, ormai scomparsa da una quindicina d’anni ma ancora ben viva nella memoria e snodo fondamentale della vicenda.

Perché un bambino di dieci anni che tiene una conferenza ad Harvard sulla quarta dimensione non ha vie e piazze intitolate al suo genio e alle sue scoperte? Dove sono le aziende, le invenzioni, i teoremi? Perché una mente simile non ha scalfito il corso della storia? Perché – in sintesi – Sidis ha fatto la stessa fine di noialtri scemi?

Perché un bambino di dieci anni che tiene una conferenza ad Harvard sulla quarta dimensione non ha vie e piazze intitolate al suo genio e alle sue scoperte? Dove sono le aziende, le invenzioni, i teoremi? Perché una mente simile non ha scalfito il corso della storia? Perché – in sintesi – Sidis ha fatto la stessa fine di noialtri scemi?

La Grande Era dell’Autofiction ha fatto anche cose buone? Dipende. Ci son traumi su cui si mira a costruire (con furbizia nemmeno troppo mascherata) un rimbalzo emotivo che poco contribuisce alla generale crescita del mondo attraverso la collezione di testimonianze che riecheggiano nell’universalità – così, per farvi capire le pretese che ho quando leggo storie autobiografiche – e ci sono traumi che diventano “materiale” valido perché sono sostenuti da una voce che funziona o che, come in questo caso, sperimenta sul confine sempre complicato dell’umorismo, proprio dove non ci sarebbe un bel niente da ridere.

La Grande Era dell’Autofiction ha fatto anche cose buone? Dipende. Ci son traumi su cui si mira a costruire (con furbizia nemmeno troppo mascherata) un rimbalzo emotivo che poco contribuisce alla generale crescita del mondo attraverso la collezione di testimonianze che riecheggiano nell’universalità – così, per farvi capire le pretese che ho quando leggo storie autobiografiche – e ci sono traumi che diventano “materiale” valido perché sono sostenuti da una voce che funziona o che, come in questo caso, sperimenta sul confine sempre complicato dell’umorismo, proprio dove non ci sarebbe un bel niente da ridere.

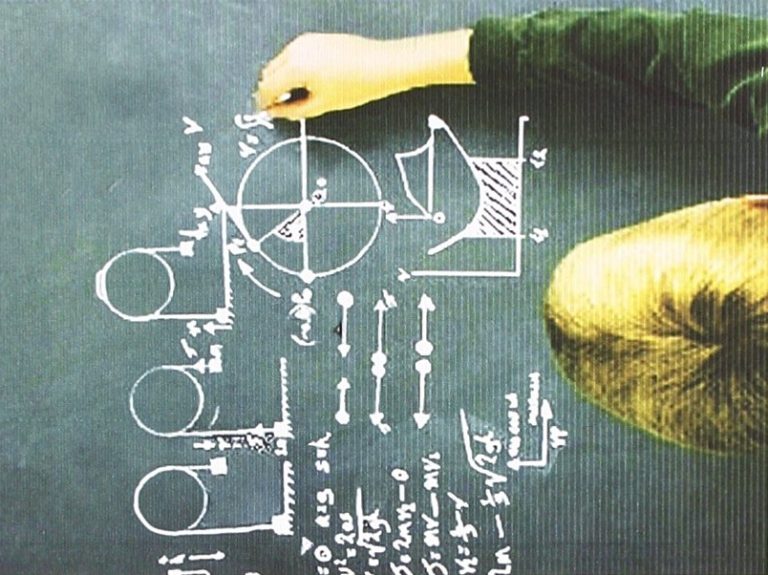

Utilizziamo, tutti i giorni, strumenti di cui non comprendiamo il funzionamento. Anzi, strumenti che imbrigliano e sintetizzano una sterminata serie di “competenze” che non possediamo come singoli e che,

Utilizziamo, tutti i giorni, strumenti di cui non comprendiamo il funzionamento. Anzi, strumenti che imbrigliano e sintetizzano una sterminata serie di “competenze” che non possediamo come singoli e che,

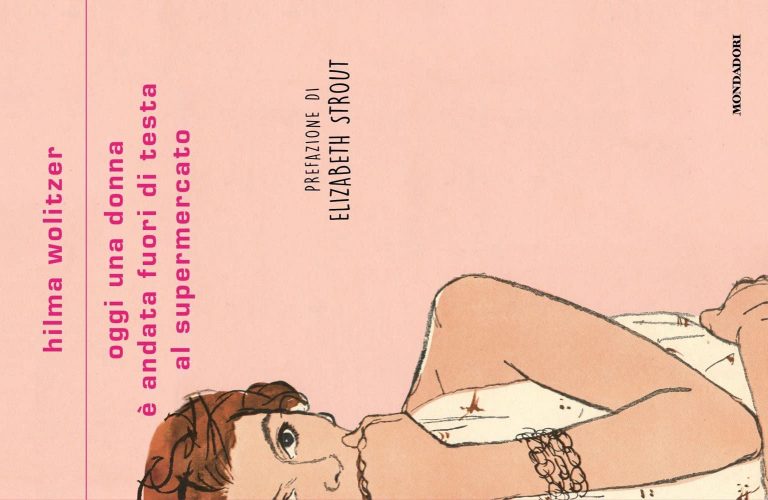

Hilma Wolitzer è una relativa novità per noi: per la prima volta la troviamo

Hilma Wolitzer è una relativa novità per noi: per la prima volta la troviamo