Il multiforme ingegno dell’umanità ha generato, in anni recenti, professioni nuove. Mi sono laureata con la convinzione di dovermi inserire in una granitica struttura aziendale, svolgendo mansioni ben codificate e spiegabili con relativa facilità ai miei parenti. E ci sono stata, in azienda. Per due lunghi scaglioni temporali. Ho iniziato in una casa editrice, al marketing. Poi mi sono spostata e ho militato come copy in un’agenzia digital. Adesso sto a casa mia, spesso in vestaglia, e dedico una considerevole porzione della mia giornata alla produzione (più o meno retribuita) di contenuti che vanno a finire su Instagram, Facebook, Twitter. O sul blog.

La tranquillità di mia MADRE è, da sempre, inversamente proporzionale al grado di solidità del mio contratto. Agli inizi della mia sfavillante carriera, un tempo indeterminato in un mastodontico gruppo editoriale le permetteva di dormire sonni tranquillissimi. Ora che ho aperto la P. IVA – e che un po’ traduco libri e un po’ parlo da sola dentro a un telefono – la vedo decisamente meno riposata.

Per la porzione “WEB” del mio lavoro esiste, in prima istanza, un problema di definizione. “Imprenditrice digitale” va bene se sei la Ferragni o se il tuo matrimonio ha generato l’indotto di un parco a tema in alta stagione. “Blogger” andava bene dieci anni fa. “Influencer” non si può più utilizzare seriamente, è uno di quei termini che può essere impiegato con blanda disinvoltura solo all’interno di una frase sarcastica e/o auto-denigratoria.

Va anche ricordato, però, che la ricezione di un termine dipende anche parecchio dal contesto. Nel nostro contesto, che non brilla per tenerezza e tende anche un po’ alla generalizzazione più spiccia, gli “influencer” sono ritenuti – quasi senza eccezioni – dei pagliacci pieni di soldi che non fanno una mazzafionda dalla mattina alla sera e che lucrano sulle risicatissime capacità critiche di orde di mentecatti che si lascerebbero convincere pure a sostituire lo spazzolino da denti (che utilizzano abitualmente) con lo scopettone del cesso (che utilizzano con altrettanta frequenza).

Scegliamo dunque un’altra parola, visto che avvalersi di “influencer” equivale ormai al tirare un bestemmione in chiesa.

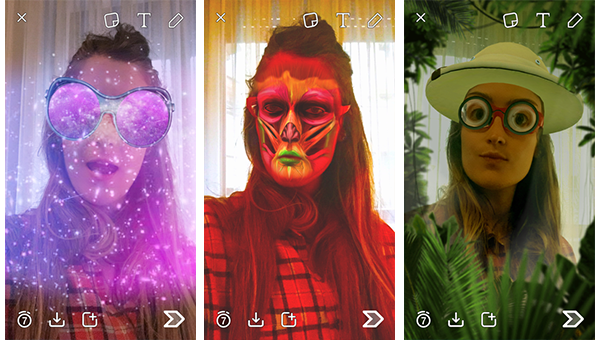

Ebbene, per non farti ridere dietro da grandi e piccini e qualificarti con una certa precisione, se lavori sui social inventando roba che la gente può leggere e guardare, pare vada ancora bene la locuzione “content creator”. Didascalico ma neutro. Senza autocelebrazioni pretenziose. Pulito. Schietto. Funzionale.

Perché queste etichette son tutte in inglese? Non si sa. In italiano fanno ancora più ridere. Cosa fai? Faccio il CREATORE… COME DIO. E torniamo al problema dei moccoli nei luoghi di culto. Teniamoci, quindi, l’anglicismo. E andiamo in pace.

Ma di che si occupa, nel concreto, un essere umano che campa così? Di tante cose, soprattutto se non ha raggiunto una massa critica tale da permettergli di impiegare uno staff di assistenti, manager, truccatori, fotografi, stagisti, guardiani del faro, bambinaie, cocchieri, assaggiatori di pietanze e piastrellisti.

Io, su Instagram, ho quasi 60.000 follower. Se vogliamo stabilire dei termini di paragone, all’interno della catena alimentare delle professioni digital d’avanspettacolo, sono praticamente un cetriolo di mare.

E no, non si tratta di far sfoggio di finta modestia. Conservare un certo senso della realtà è fondamentale, se si vuole procedere con dignità. Se non sai comprendere il contesto in cui sei inserito – il tuo posizionamento, insomma – non sarai capace di valutare le proposte che ti arrivano e nemmeno di operare in maniera efficace e plausibile all’interno del tuo ambiente.

I cetrioli di mare possono diventare maestosi capodogli? Perché no. Ma non è spacciandosi per capodogli quando si è cetrioli di mare che si riuscirà ad accelerare il ritmo del processo evolutivo.

Ma cerchiamo di procedere. Chiaro, l’operatività quotidiana di un CONTENT CREATOR non è fisica nucleare, ma presenta comunque un certo tasso di ingarbugliamenti, dilemmi, scleri, sospiri di sollievo, autentico spasso e moti d’indignazione. Quello che “esce” sui social è, più o meno sempre, solo la puntina di un iceberg di assurdità ed estenuanti processi negoziali che si svolgono sotto la gelida superficie del minaccioso oceano delle digital PR.

Ma è tutto “lavoro”? No. Anzi, dipende. Dipende da come imposti la tua presenza online. Per esempio, io ho cominciato a raccontare delle cose su un blog nel 2010. La mia idea era piuttosto elementare: creare un contenitore dove poter coltivare la mia passione per la scrittura e raccogliere scoperte, ricordi e riflessioni. Il blog era una sorta di diario, un vasto insieme di finestrelle da spalancare sui temi che mi stavano a cuore.

Come molti miei “colleghi” di lungo corso – alcuni assai più lungimiranti di me -, non avevo idea di quello che sarebbe capitato dopo. E che cos’è capitato? Si sono aggiunti i social. Sono spuntati canali e linguaggi nuovi. È diventato possibile ricevere, in maniera crescente, feedback diretti e istantanei, interagire con i lettori/fruitori di contenuti senza particolari barriere, creare poli di aggregazione specializzati, costruire (più o meno accidentalmente) delle community capaci di superare la logica del “seguo solo la gente che conosco nella VITAH VERA o che faceva la mia scuola”.

Le piattaforme digitali si sono ritagliate, pur muovendosi secondo velocità d’adozione e di diffusione diverse, un grande spazio nella composizione della nostra dieta mediatica. E chi si prendeva cura di un diario virtuale (magari su diverse piattaforme, come è pian piano accaduto a me), ad un certo punto si è accorto, in maniera assai misurabile, di non parlare più da solo. Anzi.

Sapere che c’è qualcuno che ti legge o che guarda le tue foto su Instagram modifica il tuo approccio? Credo sia inevitabile, in una certa misura. Esistono facoltà di sociologia che studiano il presente con la speranza di decodificare cosa succede in un contesto dove tutti possono produrre di tutto a beneficio di tutti gli altri. C’è un grado di artificiosità fisiologica, credo. Ma forse “artificiosità” non è il termine corretto. Per me tutta la faccenda somiglia di più a un’assunzione di responsabilità e a una presa di coscienza – rispetto all’esistenza di un filtro tecnico dato dal mezzo e all’esistenza di un pubblico – che a un EVVAI FACCIAMO IL TEATRO ELABORIAMO UNA PERSONALITÀ ALTERNATIVA.

Sapere di essere osservati può produrre mostri? Certo. E la conclusione più semplicistica che potremmo trarre, rispetto a questo stato di cose, è la seguente: MA ALLORA È TUTTO FINTO!1!1111!!1!!

Può essere. Ma anche no.

Il grande evento che, secondo me, ha polarizzato parecchio le cose è, in estrema sintesi, l’apparizione dei soldi. Da posti in cui ci si raccontava i fatti propri e ci si entusiasmava per le stesse cose – ma così, per la gloria – i social sono diventati anche delle nuove “destinazioni” pubblicitarie, oltre a piazze dove trovare contenuti che potevano informare o intrattenere.

E qui torniamo alla grande scelta di approccio. Continuo a fare quel che mi pare, creando un mix di contenuti che comprenda anche collaborazioni commerciali – se sussistono determinate condizioni “di ingaggio” -, o mi strutturo come una pura piattaforma pubblicitaria?

A titolo personalissimo, non credo di essere un buon cartellone pubblicitario regolamentare, per quanto riadattato al canale digitale. E anche in questo caso non si tratta solo di auto-proclamarsi CREATOR retti, genuini e irreprensibili, ma di strutturare un ragionamento che tenga conto dell’impatto sul vivere quotidiano dei contenuti che escono per lavoro (per quanto scelti e prodotti con cura), ma anche dell’efficacia di quello che si vende al cliente (l’entità commerciale che ti propone di lavorare) e del valore che attribuisci alla relazione costruita con la tua community.

Da utente, non storco il naso in automatico di fronte a un post che finisce con #ad. Non parto dal presupposto che, se c’è #ad, la comunicazione sia invariabilmente ingannevole, disonesta, paracula, poco sentita, opportunistica e, alla fine della fiera, non sincera. Vedere un post sponsorizzato “fatto bene” è sempre fonte di curiosità e anche di una discreta speranza per l’avvenire. Come decido se un post sponsorizzato è fatto bene o fatto male? Mi domando quanto somiglia alla persona che l’ha sfornato – per quanto posso conoscerla dalla mia posizione di utente all’interno della community che quella persona ha creato – e lo esamino con attenzione per rilevarne le dimensioni di creatività, ricchezza comunicativa e infomativa, qualità visiva e, grande prova del nove, differenze rispetto a una pubblicità tradizionale o a un messaggio “neutro” affidato, ad esempio, a un testimonial puro.

Non partire prevenuti vuol dire essere scemi? Spero di no. Qualsiasi contenuto in cui ci imbattiamo – che si tratti di una notizia, di un libro che leggiamo, della recensione di un film o di un #ad sui social – richiede l’esercizio di un sano senso critico. Siamo immersi in un sistema complesso di stimoli e gestiamo una massa enorme di informazioni a una gran velocità. È come se la nostra soglia dell’attenzione si fosse al contempo abbassata molto – perché c’è troppa roba da elaborare – e affinata rispetto a un passato anche assai recente – perché abbiamo trovato il modo di “abitare”, pur in maniera lacunosa, questa complessità nuova. Siamo, in sintesi, meno facili da infinocchiare ma anche più esposti, quantitativamente, a un potenziale infinocchiamento, perché il tempo per approfondire quel che vediamo non si è espanso in maniera proporzionale rispetto alla quantità di stimoli che riceviamo.

Che cosa usiamo per non perderci e controllare l’ambiente? Usiamo delle scorciatoie e delle semplificazioni. Lo fanno i creatori di contenuti e lo fanno anche i fruitori di questi contenuti. Chi produce materiale per gli altri ha bisogno di suscitare reazioni, possibilmente positive e partecipi – perché la moneta che abbiamo a disposizione per farci notare e/o ingaggiare da un’azienda è un mix di indicatori numerici che comprendono, tra le altre cose, la quantità e la qualità delle interazioni che riusciamo a generare. Un effetto collaterale di questo bisogno di pungolare il pubblico a reagire sono, tanto per fare un esempio, le domande demenziali alla fine dei post – “E a voi piace essere felici?”. La sensazione, spesso, è quella di girare eternamente in tondo nel medesimo stagno di messaggi elementari e generici. Ci si diluisce per piacere a più persone possibili – e per permettere a più persone possibili di immedesimarsi in noi o nel costrutto aspirazionale che tanti scelgono di proiettare – fino a risultare, di fatto, indistinguibili.

Ma qual è il margine di manovra reale per far uscire contenuti significativi? Dipende. Non tutti i brand – nonostante scelgano di investire dei soldi in campagne di influencer marketing e paghino anche delle agenzie digital affinché queste campagne vengano inventate e gestite nell’operatività – sono effettivamente in grado di capire il mezzo. Dipende tanto anche dai professionisti a cui si affidano. Parecchie agenzie vendono ai clienti progetti con i famigerati influencer senza prima aver “educato” adeguatamente il cliente alle dinamiche di un lavoro di quel tipo. I soldi del cliente fanno comodo, ci mancherebbe, ma un’agenzia decente dovrebbe puntare a vendere progetti efficaci ai brand che segue, mettendo il cliente nelle condizioni di costruire un brief adatto al mezzo e di aiutarlo a leggere i risultati in maniera realistica.

Che succede se il cliente è convinto di potersi muovere sui social come si muove – magari da decenni – in tv o sui cartelloni pubblicitari? Succede che Instagram diventa un canale di televendite. Succede che i content creator non hanno un bel niente da creare, perché il cliente pretende che si reciti a memoria una roba che andrebbe bene per una valletta di Mike Bongiorno, un messaggio così artificiale da risultare identico per tutti, scollegato da chi lo trasmette e, fondamentalmente, inutile.

E come la risolviamo? Facciamo come ci pare e buonanotte? Non proprio. Ogni progetto ha uno scopo preciso, delle informazioni chiave da convogliare, dei tempi e delle indicazioni da seguire in merito ai canali, alla composizione visiva e chi più ne ha più ne metta. Tutta questa roba, tanto per fare la maestrina, viene raccolta ed esplicitata in un BRIEF – che sarebbe già bello ricevere quando ti propongono un lavoro, ma che molto spesso finisci per costruirti tu dopo una devastante operazione di maieutica.

MA ALLORA È KOMUNKUE TUTTO FINTOHH!!!1!!1111!

Il difficile sta proprio qua.

Ovvio, produrre una “bella” foto e scriverci sotto delle cose è un’operazione che richiede tempo ed elucubrazioni. Fa parte del lavoro, ma è solo il pezzettino finale. Le decisioni che devi prendere PRIMA di far uscire un contenuto sono quelle più importanti. Ti devi domandare se ha senso accettare quel lavoro in base a “cosa sei” online. Ti devi domandare quanto ti sarà possibile, date le informazioni di base a tua disposizione, raccontare qualcosa come lo faresti normalmente. Il fatto che qualcuno voglia pagarti implica automaticamente che quello che ti chiedono di sponsorizzare sia favoloso – o che vada sponsorizzato (da te, in particolare)? Non penso.

I lavori che NON si accettano – per ennemila motivi – sono molto più importanti di quelli che si accettano. Ma non perché siamo tutti Naomi Campbell e non ci vogliamo alzare dal letto per meno di 10.000$. È importante che il lavoro – in generale – venga retribuito adeguatamente, ma la valutazione della proposta economica è solo un pezzettino delle variabili da governare. Meglio crepare di fame, perché solo chi crepa di fame è onesto davvero? Quella è un’altra distorsione. L’ambizione che dovremmo coltivare, credo, è essere pagati il giusto per inventare contenuti di cui poter andare fieri. E il primo passo verso questo ambizioso traguardo è valutare bene (e filtrare) le proposte che arrivano.

Ma son comunque contenuti che escono dopo una “sollecitazione”, non sei comunque spontanea!!1111! Parlando di quello che si fa quotidianamente – come nel mio caso -, capita spessissimo di raccontare “gratis” tantissime cose. Segnalazioni di posti, negozi, mostre, giri, mete, cibo, beveraggi, ristoranti, libri, giocattoli, rossetti, coppa, salami, tazzine del caffè, deltaplani, spade laser, ROBA. La cura che ci vuole (e il tempo che si impiega) per farlo non è trascurabile. Ogni tassellino contribuisce ad esplicitare una certa attitudine narrativa, estetica, valoriale. Lo fai perché ti diverti e perché, come essere umano, insegui quello che ti incuriosisce e ti va di parlare di quello che ami. Puoi scoprire qualcosa lungo la strada? Credo di sì. Puoi scoprirlo per conto tuo – “oh, ho letto su giornale che c’è una mostra nuova al Supermuseodelcuore!” – o puoi scoprirlo perché te lo dice un ufficio stampa – “Ciao, Francesca. Vorremmo invitarti all’inaugurazione della nuova mostra al Supermuseodelcuore”. La mostra al Supermuseodelcuore ti interessa? Sì? Perfetto. Andando all’inaugurazione non demolirai la legittimità del tuo interesse, credo. Coglierai l’opportunità di poterla raccontare meglio? È probabile. Perché le condizioni di accesso saranno “migliori” – magari avrai una guida a disposizione, tutta per te. E potrai convogliare la ricchezza di quello che ti viene presentato al tuo pubblico, creando un ponte.

Verranno sempre fuori meraviglie? Sarai sempre protetta da una coerenza adamantina? Ma magari. La tua percezione non è del tutto sovrapponibile a quella degli altri. Un contenuto che a te sembrava perfettamente sensato potrebbe essere accolto con meno entusiasmo rispetto a un contenuto che racconta un’impresa che ti sembrava più lontana dalla tua benedetta confort zone. È la fine del mondo? Macché. Può diventare utile. Può essere l’inizio di una conversazione e di una riflessione. Che senso ha buttar fuori un fantastiliardo di post se poi non te ne prendi cura e se non impari niente da quello che puoi osservare – sia a livello di dati che di chiacchiere?

Le chiacchiere sono di un’importanza capitale. Sia quelle che si vedono – le interazioni pubbliche, come possono essere i commenti a un post – che quelle che non si vedono – i DM che ti arrivano, per esempio. Si apprende moltissimo, si misura il famigerato SENTIMENT di un contenuto, ci si conosce – almeno un po’. L’asimmetria te/pubblico è un altro fattore strutturale. Ma non perché te la tiri e non hai voglia di star lì a parlare con @fragoletta_di_bosco_79. L’asimmetria esiste perché tu sei un’entità singola e, di contro, esistono 60 mila fragolette di bosco. L’asimmetria è anche accentuata dall’illusione della vicinanza. Una persona che ti vede tutti i giorni in vestaglia mentre racconti delle cose stabilisce con te un legame stretto, che tu non puoi ricambiare con la medesima intensità.

Possono esserci effetti collaterali. Anche paradossali. È un po’ come se chi produce contenuti venisse percepito, gradualmente, un po’ meno come una persona e un po’ più come un servizio. O uno spettacolo. O Google. Rendersene conto è bizzarro. Riesco fare (anche) questo lavoro perché posso contare sul sostegno di tante persone che mi ascoltano con pazienza e si interessano a quello che scopro e mi va di condividere. Mi sento sempre in debito con chi legge, ascolta, commenta, guarda, interagisce. E tratto chi mi sostiene con tutta la sollecitudine possibile, senza particolari sacrifici – se mi scatenasse una fatica soverchiante non lo farei di certo. Ma c’è anche un confine da tracciare. Mi sembra legittimo, di tanto in tanto, far notare che chiedermi dov’è che si può parcheggiare nei pressi del Piccolo Teatro non è un’informazione che ha senso cercare di ottenere da me. Così come mi sembra legittimo sgranare gli occhi di fronte a uno sconosciuto che ti scrive “senti la mia fidanzata compie gli anni domani puoi venire a Stocazzago Di Sotto che così facciamo l’aperitivo insieme le farebbe proprio molto piacere”. True story.

Sono casi limite e sono anche rari – in proporzione, ma ci sono. È colpa di qualcuno? Non è facile stabilirlo. La realtà, secondo me, è che non sappiamo ancora molto bene come gestire tutta questa roba. Ma da entrambi i lati della relazione. La comunicazione è talmente diretta e accessibile da prevedere un legittimo abbattimento dei convenevoli, ma mi pare anche importante rimarcare l’ovvio. Non è che perché posso parlare con qualcuno ho anche il diritto di dirgli quel che mi pare. Si sente anche molto spesso questa stupidaggine conclamata: “eh, ma scusa, stai online, ti esponi, ti devi beccare quello che arriva”. La situazione ottimale è ben lontana da questa convinzione, secondo me. Sto lì perché voglio interagire, chiaramente. Ma lo star lì non autorizza nessuno – in nessun caso – ad elargire sgradevolezze gratuite.

Che vogliamo, solo gente che ci dice che abbiamo ragione? O solo interazioni stereotipate da gruppo Telegram di scambio-commenti? CHE TOP TESORO SEI BELLISSIMA WOW DA PROVARE FANTASTICO BELLA CHE BELLO SUPER. Magari no. Ma è un lavoro ad alto tasso di coinvolgimento personale e presenta delle delicatezze non trascurabili. Mi sembra che non ci si pensi o che non venga molto percepito. Cavolo, siamo ancora qua a dover scrivere delle lenzuolate per provare a spiegare che non tutti stanno su Instagram solo per vendere il tè dimagrante. Come in tutti gli ambiti professionali, ci sono i cani, gli opportunisti e i truffatori dichiarati… ma ci sono quelli che se la cavano con dignità – se non proprio bene. Come si organizzano gli altri? Come gestiscono l’operatività quotidiana? Si fanno pure loro tutti questi patemi? Non lo so.

È il caso di piangersi addosso? Ma figuriamoci. I vantaggi sono VASTI, ma l’equilibrio è fragile. Se penso a quanto mi viene pagato un lavoro su Instagram in confronto a quanto mi viene pagata una traduzione mi sento male. E il fatto che ci siano davvero dei benefit materiali molto spiccati è pericoloso. Perché ti ritrovi per le mani un’esternalità positiva che non avevi in nessun modo previsto. È un po’ come se, per ammazzare il tempo, ti fossi messa lì ad appoggiare dei mattoncini uno sopra l’altro. Così, uno ogni tanto. Ma senza chissà quali ambizioni o strategie. E poi, dieci anni dopo, tiri su gli occhi e ti accorgi di aver costruito una casa. E ti si riempie la posta di gente che vuole arredartela gratis. O che, anzi, ti vuole pagare per arredartela.

Ci vuole un attimo a rincoglionirsi completamente. O a credere che tutto quello che c’è di bello ti sia dovuto. E, anche qui, non si tratta di fare la ragazza semplice o la miracolata. Si tratta di imparare a navigare, al meglio delle tue possibilità, in una specie di oceano che ha ancora bisogno di essere estensivamente mappato, perché prima non c’era. C’erano solo degli stagni molto piccoli. O delle pozzanghere. E la consapevolezza più importante da coltivare, secondo me, è l’instabilità dell’impresa. Basta scegliere male un lavoro per ritrovarsi mediamente crocifissi in multipiattaforma. Quel che si sottovaluta è l’equivalente – diventato personale – del rischio d’impresa. La faccia è tua.

Non sarò mai equipaggiata, forse, per inanellare con la massima disinvoltura un #ad dopo l’altro. Chi lo fa è un filibustiere senza scrupoli? Che ne so. Magari è più sveglio di me. Tira su quarte pareti che rendono tutto molto più luccicante e misterioso. Non tutti quelli che ammassano un grande seguito e fanno cose favolose sono dei bastardi. E non tutti quelli che partono minuscoli e poi trovano il modo di farsi ascoltare da folle oceaniche vanno biasimati e devono diventare oggetto di quel risentimento che di solito si riservava alle band indie che a un certo punto firmavano con una major, dopo aver mangiato patatine fritte in cantina per un secolo. Mi pare necessario, però, affrontare un’avventura di questo tipo con un certo senso di responsabilità e di metodo. Non per salvare il mondo – perché no, ribadiamolo, qua non stiamo salvando vite umane -, ma per non peggiorarlo troppo, almeno. E per restituire un po’ di credito a chi si impegna, a chi continua a divertirsi (quando non lo pagano… e anche quando succede), a imbastire storie che possono farci scoprire qualcosa – o anche intrattenerci, semplicemente.

Mélanie, non si sa se per ingenuità, opportunismo o mera ambizione, cerca di convincersi che tutto quello che lei ama fare, apparendo, sia un gioco e una gioia priva di vincoli anche per i suoi figli – oltre che per un pubblico sterminato e molto partecipe -, ma sarà davvero così? Se il maggiore, Sam, non manca mai di dimostrarsi collaborativo, lo stesso non si può dire della sorellina minore, che crescendo pare sempre meno entusiasta di guardare in camera e recitare il copione prestabilito…

Mélanie, non si sa se per ingenuità, opportunismo o mera ambizione, cerca di convincersi che tutto quello che lei ama fare, apparendo, sia un gioco e una gioia priva di vincoli anche per i suoi figli – oltre che per un pubblico sterminato e molto partecipe -, ma sarà davvero così? Se il maggiore, Sam, non manca mai di dimostrarsi collaborativo, lo stesso non si può dire della sorellina minore, che crescendo pare sempre meno entusiasta di guardare in camera e recitare il copione prestabilito…

Dunque, Pietro Minto assembla già da un pezzo una delle mie newsletter preferite –

Dunque, Pietro Minto assembla già da un pezzo una delle mie newsletter preferite –