Lo squash è il vostro sport preferito? Ottimo.

Mai v’è interessato? Nessun problema.

Lo squash, in questo romanzo d’esordio, è una sorta di laboratorio emotivo e il campo – con le righe che tracciano la grande “T” del titolo – è il posto in cui si va quando le parole non bastano più. È buffo che per guarire dal vuoto lasciato da un lutto i personaggi superstiti di questa storia – un padre e le sue tre figlie – scelgano di gettarsi a capofitto in uno sport intrisecamente solitario, come parecchi di quelli che si fanno con una racchetta in mano, ma ci si arrangia con quel che c’è e con quello che si conosce. E si provano a rievocare atmosfere felici (o a stancarsi molto) mentre si aspetta che i fantasmi che amiamo ci mandino un segno.

Gopi e le sue sorelle hanno perso la mamma e si ritrovano per allenarsi, un giorno dopo l’altro, sotto l’occhio spento del padre su un campetto alla periferia di Londra. Farle giocare è l’unica cosa che sembra aiutarlo a tenersi a galla e loro lo assecondano, insieme e solissime, colpendo palle a ripetizione nella speranza di ritrovare il ritmo della normalità… o di lasciarsi ipnotizzare. C’è molto di meccanico, negli sport che si fanno con la racchetta, ma esiste uno specifico stato di felice straniamento che si innesca quando ti abbandoni all’automatismo. Si diventa fluidi, si diventa leggeri, ci si dimentica di sé, si fa tutto il giro e forse ci si ritrova.

Gopi e le sue sorelle hanno perso la mamma e si ritrovano per allenarsi, un giorno dopo l’altro, sotto l’occhio spento del padre su un campetto alla periferia di Londra. Farle giocare è l’unica cosa che sembra aiutarlo a tenersi a galla e loro lo assecondano, insieme e solissime, colpendo palle a ripetizione nella speranza di ritrovare il ritmo della normalità… o di lasciarsi ipnotizzare. C’è molto di meccanico, negli sport che si fanno con la racchetta, ma esiste uno specifico stato di felice straniamento che si innesca quando ti abbandoni all’automatismo. Si diventa fluidi, si diventa leggeri, ci si dimentica di sé, si fa tutto il giro e forse ci si ritrova.

La voce narrante di T di Chetna Maroo – splendidamente tradotto da Gioia Guerzoni per Adelphi – è proprio quella di Gopi, la più piccola e anche la più brava e promettente in campo. È una voce bizzarra, per una bambina di undici anni. Seria, profondissima, lapidaria. Gopi è una di quelle persone con cui è facile condividere un silenzio, perché chi ha pochi punti di riferimento tende ad ascoltare molto e a cercare indizi. Non che suo padre le offra molti appigli, a parte il salvagente – e l’ossessione – per lo sport. A squash, lì a Londra, sembra giocarci solo chi arriva dal Pakistan o dall’India, come loro. A tener vive le radici c’era la mamma – anche se le tre sorelle non parlavano bene il suo gujarati – e vuole riprovarci la zia, che le vede selvatiche e sperse, lontane dalla comunità e anche da lei, che vive a Edimburgo. Quanto allenamento occorre per crescere quando ti manca un pezzo? Quanta stanchezza serve accumulare per dimenticare? Chi ci aspetterà, quando resteremo indietro?

Bonus track: una chiacchiera di approfondimento – e di rara piacevolezza – con Nadeesha Uyangoda.

Visualizza questo post su Instagram

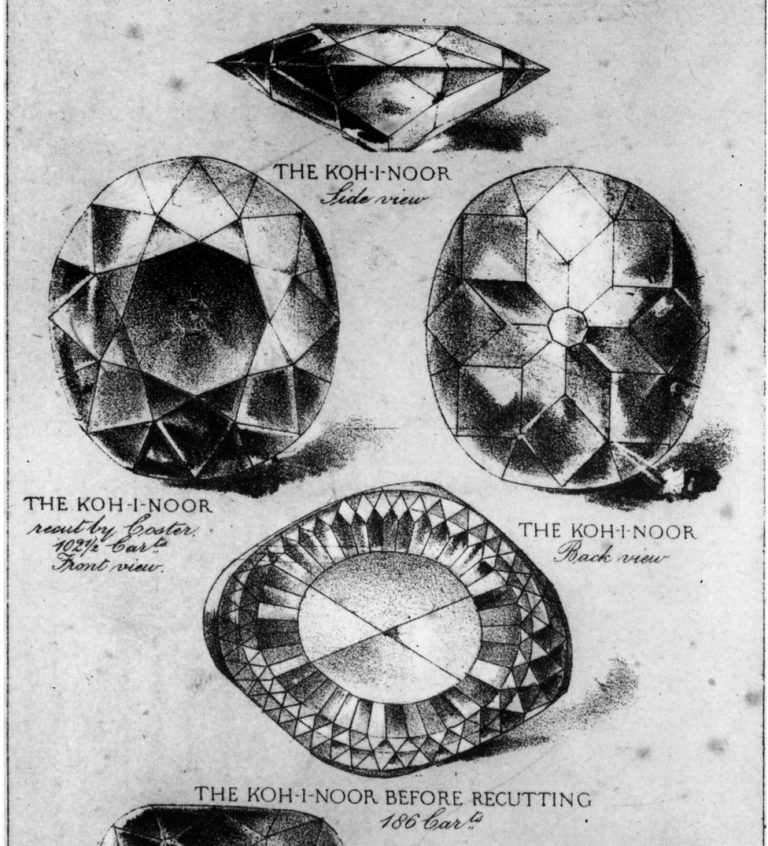

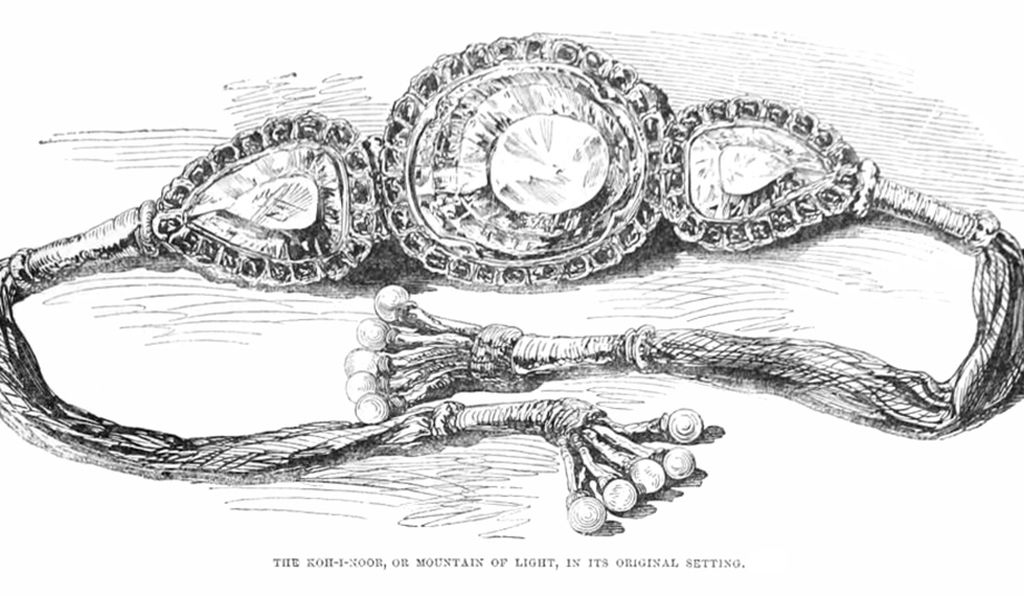

Che aveva di tanto speciale? Le dimensioni, tanto per dirne una. Nella sua forma originaria – AKA prima che Lord Wellington in persona tagliasse la prima faccetta per renderlo più appetibile ai sudditi della Regina Vittoria (è una lunga faccenda, ma ci arriverete) – era grosso come un uovo e, per quanto il metro qualitativo della gemmologia sua assai cambiato dai tempi dei Moghul regnanti, la sua limpidezza e luminosità erano incomparabili. Una pietra degna di un dio, “la montagna di luce”, l’ornamento perfetto per i sovrani più potenti. Valore inestimabile, insomma, ma anche fama di portare rogna, perché un sasso di tale importanza non può che agitare i sonni anche del più fortunato tra i suoi proprietari.

Che aveva di tanto speciale? Le dimensioni, tanto per dirne una. Nella sua forma originaria – AKA prima che Lord Wellington in persona tagliasse la prima faccetta per renderlo più appetibile ai sudditi della Regina Vittoria (è una lunga faccenda, ma ci arriverete) – era grosso come un uovo e, per quanto il metro qualitativo della gemmologia sua assai cambiato dai tempi dei Moghul regnanti, la sua limpidezza e luminosità erano incomparabili. Una pietra degna di un dio, “la montagna di luce”, l’ornamento perfetto per i sovrani più potenti. Valore inestimabile, insomma, ma anche fama di portare rogna, perché un sasso di tale importanza non può che agitare i sonni anche del più fortunato tra i suoi proprietari. Da ex-studentessa inevitabilmente immersa in una prospettiva eurocentrica delle sorti del mondo, un libro simile è una lettura che illumina una fetta di realtà che tendiamo ad approcciare – confermando proprio quell’eurocentrismo di base – in ottica coloniale. Le fonti, qui, abbracciano invece una pluralità di voci a cui il nostro orecchio non è abituatissimo a prestare ascolto.

Da ex-studentessa inevitabilmente immersa in una prospettiva eurocentrica delle sorti del mondo, un libro simile è una lettura che illumina una fetta di realtà che tendiamo ad approcciare – confermando proprio quell’eurocentrismo di base – in ottica coloniale. Le fonti, qui, abbracciano invece una pluralità di voci a cui il nostro orecchio non è abituatissimo a prestare ascolto.