La premessa è sempre la solita, ma ci vuole sempre. Spero che il listone 2023 possa aiutarvi a beccare il libro giusto per la persona giusta – facendovi anche fare bella figura. Le strenne funzionano così: sono volumi che per costituzione “fisica” dell’oggetto si prestano particolarmente a trasformarsi in doni o che per buona delimitazione tematica riescono egregiamente a rispondere a uno spiccato interesse. Sono un disco rotto, ma mi piace sempre ricordare che i libri non sono mai scelte “neutre”. Perché possano trasformarsi in veri tesori ci vuole un po’ d’occhio per le inclinazioni altrui, insomma. Di potenziali fermaporte è già pieno il mondo, non aggiungiamone di nuovi procedendo senza metterci un po’ di cuore, affetto e raziocinio.

I miei listoni natalizi sono sempre estremamente eterogenei, nella speranza di fornire spunti il più possibile versatili e flessibili. Mi diverto io e mi auguro che l’approccio possa risultare “ricco” anche per voi.

[Disclaimer: i link ai volumi vi portano su Amazon e sono quelli del programma di affiliazione. Nulla vi vieta di procurarvi i libri altrove e di organizzarvi come meglio credete, ci mancherebbe altro.]

Visto poi che i libri non scadono – ma al massimo diventano un po’ più difficili da trovare perché le tirature si assottigliano e le ristampe si diradano -, al termine del post troverete anche un agile recap delle liste natalizie precedenti. Visto che son sempre consultabili, si può allegramente pescare anche da lì.

Procedo?

Procedo.

Non guardate solo le figure e i grassetti, perché in mezzo ai testi ci ho ficcato degli altri suggerimenti che man mano mi sono venuti in mente e che sono degni di essere analizzati anche se non c’è l’immagine di copertina. 🙂

Michael McDowell | Blackwater (il cofanetto con i 6 volumi della saga)

Neri Pozza

Era quasi matematico che la famigerata saga della famiglia Caskey si sarebbe prima o poi tramutata in un cofanetto degno della cura estetica dei singoli volumi – le illustrazioni di copertina sono di Pedro Oyarbide – e trovare il prezioso SCRIGNO in libreria in vista del Natale è una mossa strategica degna di MaryLove. Per cultori del gotico “rurale”, delle epopee di famiglia, del sud degli Stati Uniti, delle noci pecan e dei colpi di scena più imprevedibili, Blackwater è un astuto e godibile connubio tra sovrannaturale e mondano, leggenda e affari.

Per approfondire, ne ho parlato qui con la straordinaria Giulia Paganelli.

Un’altra saga che approda in cofanetto? I leoni di Sicilia di Stefania Auci.

Un romanzo molto letto (e molto discusso) che si guadagna un’edizione illustrata da Lorenzo Mattotti? I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni. E, visto che ci stiamo occupando di edizioni illustrate che ben si prestano a farsi donare, vi rammento anche dell’esistenza dell’Uomo che piantava gli alberi di Giono feat. Tullio Pericoli.

Per chiudere il cerchio, tra le 8053 edizioni di Harry Potter che potete acquistare, esistono anche quelle che fanno del campanilismo hogwartsiano la loro ragion d’essere. In parole povere: ci sono i cofanetti delle case.

Omero | Iliade

Blackie Edizioni

L’operazione “Classici liberati” di Blackie Edizioni è partita lo scorso anno con l’Odissea, volume gemello – per formato e intenzioni – di questa Iliade. Partendo dal presupposto che per far uscire un’Iliade o un’Odissea bisogna in primo luogo scegliere a quale “trascrizione” appoggiarsi (tra le tante possibili), da Blackie si son fatti dare una mano da Borges, che individua nella versione di Samuel Butler (scomparso nel 1902) quella più fedele, scorrevole, fruibile. Daniel Russo si è occupato della traduzione e l’opera è arricchita dalle illustrazioni di Calpurnio e da materiali aggiuntivi: un saggio di Andrea Marcolongo e Le Troiane di Euripide a cura di Alberto Conejero.

Caterina Zanzi | Conosco un posto anch’io

Magazzini Salani

Per chi abita a Milano o bazzica la città con una certa frequenza, Conoscounposto è un solido punto di riferimento per scovare luoghi dove mangiare bene, bere bene e sostentare numerose altre necessità dell’anima – dall’arte alla musica, dagli eventi allo shopping. Caterina e la redazione hanno già curato una guida alla città – che resta assai regalabile e ricca di suggerimenti – e, a questo giro, hanno deciso di produrre uno strumento utile e molto tenero a vedersi: un taccuino con schede da compilare per ricordare i “posti” e per tenere traccia di quelli ancora da visitare (tra le altre cose). Sì, la struttura è flessibile e non serve risiedere a Milano per poterlo usare con allegria. Sì, è perfetto per cartopazze/cartopazzi e per chi sente di poter competere con Alessandro Borghese.

Richard Thompson Ford | Dress code

Il Saggiatore

Dichiaro subito di essere in possesso della versione con fascetta tartan – sì, sono fascette, non sono pezzi “stampati” di copertina. In questo bel volumone, Ford affronta con estrema gradevolezza e notevolissimo sapere i risvolti politici, sociali, economici e comunicativi dell’abbigliamento. È una storia della moda raccontata per punti di svolta e capi emblematici, una mappa culturale per affermare con veemenza che IL CERULEO CONTA CARA LA MIA ANDY.

Bonus track in ambito moda? La collana Sfilate dell’Ippocampo vive e lotta con noi, espandendosi gradualmente e con implacabile efficienza. La novità più recente è il volume dedicato a Givenchy.

Gabriella Gilberti | Love song for a vampire – Etologia del vampiro

Bakemono Lab

Una cosa che ho scoperto solo di recente e che mi ha mandato in visibilio è la matrice più antica – anche se non remotissima – di What We Do In The Shadows, serie TV divertentissima e assurda che utilizza la struttura del mockumentary per raccontare il tran tran domestico di un gruppo di vampiri che si smazzano la quotidianità ai giorni nostri. Ebbene, parte tutto da un film di una decina d’anni fa di Taika Waititi. Così, ci tenevo a dirlo perché in questo saggio si arriva pure lì e penso sia un tomo estremamente regalabile a chi coltiva un’ossessione per la progenie di Dracula ma magari fatica a trovare saggi aggiornati o capaci di abbracciare diverse “arti”, senza tralasciare le sconfinate praterie del pop.

Steve Brusatte | Ascesa e trionfo dei mammiferi

UTET

Brusatte – che è IL giovane paleontologo di riferimento nel battagliero comparto della divulgazione planetaria – prosegue l’opera cominciata con Ascesa e caduta dei dinosauri dedicandosi a quello che è accaduto in seguito alla loro estinzione. Come siamo arrivati fin qui? Possiamo piantarla, una buona volta, di immalinconirci per la dipartita del brachiosauro? La risposta è no, ma Brusatte dedica ai mammiferi il rigore che meritano e ricostruisce qui il loro onorevole cammino evolutivo.

Paleontologi e paleontologhe da accontentare? Ecco Fossili fantastici e chi li ha trovati di Donald R. Prothero– una storia dei dinosauri in 25 scoperte campali – e I cercatori di ossa di Michael Crichton – un romanzo tratto dalla vera “corsa ai fossili” di fine Ottocento.

Irene Canino | Il grande libro degli yōkai – Storie e leggende del folklore giapponese

Mondadori

La fascinazione per il Giappone ci abbandonerà mai? Ne dubito. Ma quanto sappiamo risalire alla radice di molte immagini diventate mainstream? Forse poco. Irene Canino s’incarica di sistematizzare, in questo bel volumone, la longeva parabola degli yōkai, spiriti ambivalenti e potentissimi che vivono al nostro fianco, non visti (tendenzialmente) ma capaci di esercitare enormi influenze e far deragliare destini. Il libro non è solo una raccolta di storie e leggende particolarmente emblematiche o avvincenti, ma offre un ricco apparato storico-teorico per aiutarci a comprendere più a fondo le basi culturali del mito.

Sempre sul tema, un approccio decisamente più “figurativo” firmato da Benjamin Lacombe.

Per rimanere in territorio giapponese e lasciarsi irretire da una penna delicata e poetica, segnalerei con gioia e ammirazione anche Il Giappone a colori di Laura Imai Messina, un viaggio che attraversa l’arte, la storia, le leggende e la letteratura del paese rileggendole attraverso la lente dei colori. Perché anche quelli – e come li usiamo – sono il prodotto di un processo culturale.

A cura di Carlotta Sanzogni – Dove si scrive, come si scrive

Foto di Pietro Baroni

Rizzoli

Una domanda che faccio sempre quando mi capita di presentare il libro di qualcuno è “Ma tu, dov’è che scrivi? Quanto ci hai messo? Come lavori, di solito?”. Perché sì, a noi un libro arriva come oggetto compiuto, ma tutto quello che è servito per metterlo insieme resta sommerso e misterioso. E anche quelle sono storie degnissime di essere raccontate. Dove si scrive, come si scrive punta a soddisfare queste curiosità “di metodo”. Carlotta Sanzogni è riuscita a convincere 28 autori e autrici a spiegarci “come fanno” a scrivere e anche dove lo fanno – il dove è corroborato dai ritratti di Pietro Baroni. Da Chiara Valerio a Michele Masneri, da Licia Troisi a Jonathan Bazzi, da Walter Siti a Giacomo Papi, un’occasione ghiottissima per impicciarvi dei fatti lavorativi di tante penne amatissime del nostro presente.

Veronica Hinke | Titanic. Il libro di cucina ufficiale

Magazzini Salani

Non sono una gran patita di ricettari – o di cucina, a dirla tutta – ma negli anni ho sviluppato una discreta fissazione per i libri che trasportano prodotti filmico-televisivi in una dimensione d’applicazione quotidiana. Ho il libro di ricette di Hogwarts e ne ho ben TRE di Downton Abbey – quello ad ampio spettro, quello dei cocktail e quello col menu di Natale. Lo so, è inspiegabile, ma eccoci qua. Che caratteristiche hanno, questi assurdi volumi? Ci sono i piatti ben fotografati con tutto il loro bel procedimento di preparazione, ma ci sono anche un sacco di foto di scena e un pochino di ricostruzione “di contesto”. Questo ricettario del Titanic ci farà sentire come dei veri cagoni di Prima Classe anche se probabilmente avremmo tutti quanti diviso una cabina senza manco l’oblò in Terza.

Altri spunti culinari? Cucinava sempre di Sofia Fabiani per Mondadori – ciao Sofia, ti voglio bene – e Pranzi d’autore di Oretta Bongarzoni per Minimum Fax – una raccolta di ricette pescate da un sorprendente ventaglio di opere letterarie.

Volete specializzarvi in tè? Non c’è problema, Francesco Rossi è qui per assisterci.

Cucina milanese per gente che vuole sinceramente imparare a gestire il risotto con l’osso buco e/o per quelli che ci tengono tantissimo a dirvi che a Milano si vive meglio che a casa vostra? Eccovi La cucina milanese di Fabiano Guatteri, con le illustrazioni di Andrea Antinori.

Giuseppe Morici | Non solo soldi! – Parole e storie per capire l’economia

Feltrinelli

Un libro che tenta di spiegare le parole fondamentali dell’economia. Servendosi di esempi tratti da situazioni quotidiane e di un linguaggio rigoroso ma accessibile, Giuseppe Morici si rivolge a ragazzi e ragazze per provare a rendere meno “astratti” e impenetrabili i numerosi concetti che ruotano attorno ai soldi, dalla gestione aziendale alla finanza personale, dal commercio fino alle grandi questioni di Stato.

Qualche altra “guida” rivolta alla gioventù? Proviamo con due proposte di Quinto Quarto.

Ciclo di Natalie Byrne – AKA il libro che avrei voluto avere a disposizione quando mi sono venute le mestruazioni. E La camera buissima di Elisa Lauzana – una storia “interattiva” della fotografia. Già, oggi eclettica. Dalle ovaie al dagherrotipo.

Maria Giuseppina Muzzarelli – Luca Molà – Giorgio Riello

Tutte le perle del mondo – Storie di viaggi, scambi e magnifici ornamenti

Il Mulino

Vi vedo, gazze ladre. So che ci siete. Questo volume MAGNIFICO – e riccamente illustrato, come è d’obbligo dire in questi casi – è una storia cultural-commerciale delle perle, dalla simbologia artistica ai linguaggi del potere, dalle rotte di approvvigionamento alle botteghe orafe che le lavoravano.

Her Majesty – A photographic history (1926-2022)

Taschen

Devo ammettere di aver smesso di seguire The Crown quando i fatti narrati hanno iniziato a sovrapporsi a un periodo che ho vissuto da “spettatrice” delle vicende della famiglia reale. Insomma, per quanto mi riguarda, la coppia reale è ancora formata da Matt Smith e Claire Foy e, in generale, devo dire di non nutrire una particolare simpatia per la monarchia britannica. Là fuori, però, può esserci qualcuno a cui garberebbe un libro fotografico che ripercorre i momenti più ICONICI della sovrana recentemente scomparsa. E chi sono io per obiettare.

Vogliamo rendere onore al catalogo Taschen con temi che sento più affini al mio cuore? Perfetto. Ecco Stregoneria e gatti BELLISSIMI. E le biblioteche incredibili di Massimo Listri.

Sabina Minardi | Il grande libro del vintage

Il Saggiatore

No, non è una guida ai dieci negozi più TOP di Milano per comprare capi PRELOVED, ma una poliedrica riflessione sul nostro rapporto con la nostalgia. Mentre l’universo intero si proietta verso il futuro – o del futuro dipinge scenari foschissimi che in qualche modo dovremo capire come disinnescare -, un passato nemmeno troppo remoto continua a riaffiorare. Dai feticci degli anni Novanta ai miti della TV, dai brand che non soccombono al tempo al perpetuo cosplay delle nostre lontane gioventù, una raccolta ragionata di tutto quello che non riusciamo a lasciar andare – e sul perché ci rifiutiamo strenuamente di farlo.

Visto che ci troviamo nel territorio del Saggiatore e che tutta la nostalgia che accumuliamo ci rende esseri zoppi, sbilenchi e disorientati, non posso non citare Teoria del disagio contemporaneo di Andrea Antoni – patron di Cose Brutte Impaginate Belle… e genio multiforme.

Zerocalcare | Enciclopaedia calcarea

Bao Publishing

Lo dice la copertina: guida ragionata all’universo di Zerocalcare. Con una storia inedita. DAJE MICHELE.

Se v’intriga il genere “backstage” e avete amato le due serie Netflix di Zerocalcare, vi rammento anche l’Animation art-book, che ripercorre proprio il processo di lavorazione di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo.

Marin Montagut | Collezioni straordinarie

L’Ippocampo

Quanto mi fa rosicare la gente che nel corso di una vita intera è effettivamente riuscita ad allestire una wunderkammer o a dar seguito con eccelsi risultati estetici a un’ossessione estremamente specifica? MOLTO. Ma nonostante io m’incarognisca, dobbiamo rendere merito a Montagut per questa ricognizione fotografica fra le più sublimi collezioni di Francia. C’è di tutto, compresa un’ipnotica commistione tra illustrazione e ossessioni di catalogazione.

Sempre di Montagut – e per piantare la bandierina nel territorio delle guide, pure -, esiste anche Ricordi di Parigi. Sì, sono botteghe in cui si può andare davvero.

William Goldman | La principessa sposa

Marcos y Marcos

Non capita tutti gli anni che un romanzo così divertente, giocoso e folle festeggi il mezzo secolo dalla prima pubblicazione e mi pare estremamente opportuno che chi ancora non teme i veleni di Vizzini o non conosce la perseveranza che ogni vendetta richiede si avvicini a questo libro per rimediare senza indugi. Amori! Roditori aggressivi! Pirati! L’idea stessa di avventura! Un narratore invadente che leva le parti noiose e ci lascia solo il meglio e ce lo spiega senza problemi! Un capolavoro, in ogni tempo. Quest’edizione contiene diversi materiali “extra” che raccontano – tra le altre cose – la trasposizione cinematografica e indagano più a fondo la magia meta-narrativa che rende così speciale questo libro.

Bonus track: un busto parlante di Inigo Montoya. Se non avete ucciso suo padre, potete anche non prepararvi a morire. Altrimenti OCCHIO.

Matteo Bordone | L’invenzione del boomer

UTET

Userò quel filibustiere di Bordone come apripista della sezione “gente che cerca di riflettere sulle umane relazioni nel doloroso punto d’intersezione tra società e luoghi preposti alla comunicazione e/o alla grottesca rappresentazione di noi stessi medesimi”. Insomma: chi siamo insieme agli altri e chi diventiamo online, all’incirca. Bordone indaga il tentacolare simulacro del boomer, cercando di risalire alla fortuna vastissima di questo costrutto.

Altre idee? Pietro Minto con Come annoiarsi meglio – ora in un’edizione aggiornata che esplora il flop del metaverso -, Problemi di Jonathan Zenti, Sei vecchio di Vincenzo Marino e La correzione del mondo di Davide Piacenza,

Storie sotto l’albero

Panini Comics

Non sono una grande estimatrice della corrente “c’è questa festa, eccoti un libro che parla proprio di quella festa”, ma riconosco l’importanza capitale degli abitanti di Topolinia e di Paperopoli. Questo volume di generoso formato è una raccolta di storie di Natale dall’universo di Topolino – c’è scritto DISNEY da tutte le parti, ma se dico TOPOLINO capiamo meglio – e ben si adatta sia a lettori e lettrici di vecchia data che alle nuove generazioni da irretire (come è giusto che sia).

Vi piace la roba di Natale a Natale? Non c’è problema. L’ultimo numero di Cose spiegate bene del Post potrebbe farvi comodo. Un’antologia di Dickens nelle consuete edizioni arrogantissime di Oscar Vault? Ma pure La malizia del vischio di Kathleen Farrell, un astuto ripescaggio di Fazi pieno di PARENTISERPENTI che si ritrovano a Natale per detestarsi fortissimo.

MP5 ha sconfinato spesso e volentieri nella grafica editoriale – oltre ad aver firmato illustri copertine di podcast e la “visual identity” di molte cause estremamente pressanti e valenti. Questo art-book cataloga il “corpus” artistico di MP5 parlando proprio dei tanti corpi essenziali ma eloquentissimi che troviamo nel suo lavoro.

Leo Ortolani | Tarocchi

Feltrinelli Comics

C’è qualcosa che Leo Ortolani non sa fare? Chissà. In questo volume – che è più grande del tavolino da caffè che nell’immaginario collettivo dovrebbe servire a reggere proprio questo genere di libri – troviamo la sua rielaborazione artistica degli arcani. Ogni figura è accompagnata da un paragrafo esplicativo che fa immancabilmente ridere – ma anche riflettere sul destino. O forse anche solo ridere.

Se volete restare in territorio ortolanesco, non posso non rammentarvi le sue raccolte di recensioni cinematografiche a fumetti – Il buio in sala e Il buio colpisce ancora – e Dinosauri che ce l’hanno fatta. Vi va di esplorare lo spazio insieme a lui? Ecco qua.

Ancora tarocchi? Ci sono quelli di Dalì. Com’era Dalì? Ve lo racconta Amanda Lear.

Joshua Piven – David Borgenicht | Worst Case Scenario

Blackie Edizioni

Se sentite l’impellente necessità di produrvi in regali UTILI, cosa può esserci di più utile di un manuale di sopravvivenza multidisciplinare con tanto di disegnini esplicativi e istruzioni chiare e lineari? Ecco. Da come saltare da un’auto in corsa e come difendersi da uno squalo, passando per tracheotomie, paracaduti che non si aprono e fallout nucleari, Worst Case Scenario è il tomo che fa per noi. Non ci salverà, ma DIAMINE LASCIATECI ALMENO PROVARE.

Volete donare un abbonamento? Fate bene. Qualche spunto:

– il progetto Apri: racconti che giungono per corrispondenza e hanno proprio la forma di un plico di lettere/cartoline/biglietti scritti a mano. Poetico, magnifico, matto.

– la versione “di carta” di Rivista Studio (sono 4 numeri all’anno e ognuno sviluppa un tema specifico).

– L’Integrale: una rivista di cultura gastronomica che utilizza quel che mangiamo come meraviglioso pretesto per esplorare chi siamo.

– Brillo: un trimestrale interamente dedicato al mondo dell’illustrazione e della grafica.

– La Revue Dessinée: giornalismo a fumetti bellicosissimo.

– audiolibri in quantità su Storytel, come da tradizione.

Volete donare qualcosa di libresco che non è precisamente un libro?

Date un occhio alle tre box tematiche nate dall’immaginazione di Maddalena Notardonato. La costante è che contengano un quaderno rilegato artigianalmente (e illustrato da lei), più altre meraviglie fatte a mano, dalle candele alla ceramica. Ce ne sono tre: Poesia, Romanzo, Saggio.

O “il nécessaire libroso” di Elinor Marianne.

Ma ci sono altre liste come questa qua? Certo.

– il listone 2022

– il listone 2021

– il listone 2020

– il listone 2019

– libri per piccoli (con galassia di link ulteriori)

Ho finito.

Che Bublé v’accompagni anche se in copertina ho messo Mariah.

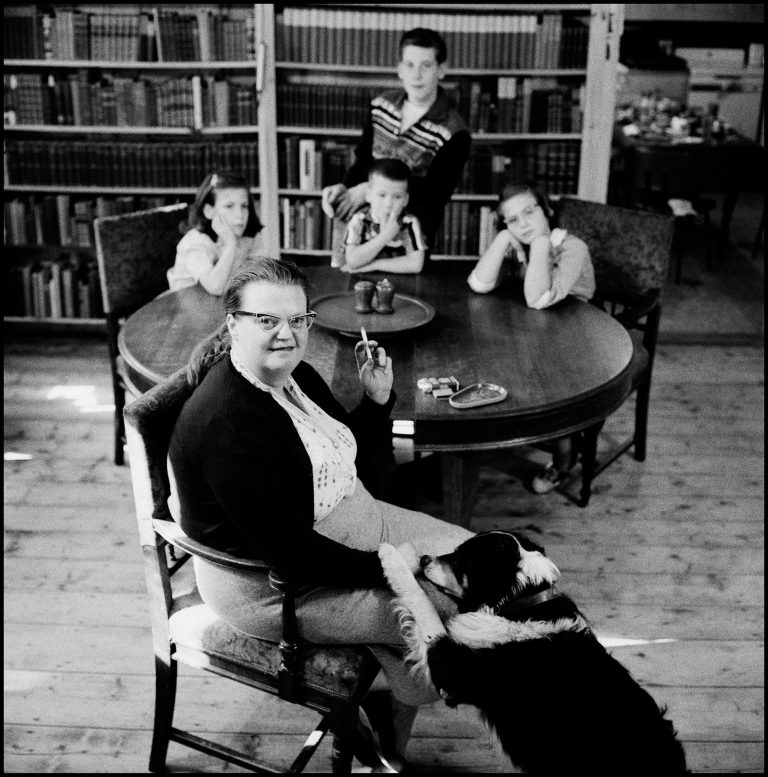

Insomma, il focolare domestico di Shirley Jackson somiglia più al falò di un sabba in grado di evocare incubi, diffidenze che intaccano la trama stessa del reale e, in questo specifico caso, un’apocalisse conclamata.

Insomma, il focolare domestico di Shirley Jackson somiglia più al falò di un sabba in grado di evocare incubi, diffidenze che intaccano la trama stessa del reale e, in questo specifico caso, un’apocalisse conclamata.