Parenti serpenti? Parenti serpenti. E anche particolarmente velenosi. Serpenti a sonagli. Crotali. Vipere cornute.

Evitate Pioggia sottile di Luis Landero – in libreria per Fazi con la traduzione di Giulia Zavagna –, se mal tollerate la gente che litiga o se somigliate un po’ ad Aurora… lei ascolta tutti con infinita mitezza, è paziente e ragionevole. Un po’ remissiva, certo, forse eccessivamente mansueta e fiduciosa, ma disponibile. Tollerantissima. Così brava ad ascoltare e ad offrire sempre una spalla su cui piangere che prima o poi ogni lagnanza finisce per esserle sottoposta. Solo tu mi capisci, Aurora. Solo tu mi dai retta. E Aurora capisce e ascolta… ma per quanto, ancora?

La famiglia in cui approda non è originariamente la sua. Sposa Gabriel e vince anche gli altri. Anzi, le altre. Gabriel è il figlio più piccolo di una stirpe in origine felice, fantasiosa e allegra. Le sorelle, Sonia e Andrea, non hanno mai smesso di rimpiangere il solarissimo padre, scomparso troppo presto per lasciare campo libero a una madre gelida, malmostosa e arcigna. Dedita al lavoro e perennemente terrorizzata dall’indigenza, ha allevato il trio con severità marziale, poche smancerie e lugubre efficienza. Le sorelle le attribuiscono l’origine di ogni infelicità e scelta sbagliata delle loro vite e Gabriel, che ha deciso di votarsi alla filosofia, non si sa bene chi sia diventato e si sospetta sia ancora il figlio prediletto. Sarà lui, innescando una catena di eventi (e conversazioni) irreparabili, a imbarcarsi in un tentativo di riconciliazione: cosa dite se ci rivediamo per festeggiare gli ottant’anni della mamma? GRANDE IDEA GABRIEL LASCIATELO DIRE.

La famiglia in cui approda non è originariamente la sua. Sposa Gabriel e vince anche gli altri. Anzi, le altre. Gabriel è il figlio più piccolo di una stirpe in origine felice, fantasiosa e allegra. Le sorelle, Sonia e Andrea, non hanno mai smesso di rimpiangere il solarissimo padre, scomparso troppo presto per lasciare campo libero a una madre gelida, malmostosa e arcigna. Dedita al lavoro e perennemente terrorizzata dall’indigenza, ha allevato il trio con severità marziale, poche smancerie e lugubre efficienza. Le sorelle le attribuiscono l’origine di ogni infelicità e scelta sbagliata delle loro vite e Gabriel, che ha deciso di votarsi alla filosofia, non si sa bene chi sia diventato e si sospetta sia ancora il figlio prediletto. Sarà lui, innescando una catena di eventi (e conversazioni) irreparabili, a imbarcarsi in un tentativo di riconciliazione: cosa dite se ci rivediamo per festeggiare gli ottant’anni della mamma? GRANDE IDEA GABRIEL LASCIATELO DIRE.

Il romanzo “copre” le giornate campali dell’organizzazione di questo benedetto pranzo di famiglia. A raccontarcelo sarà Aurora che, in qualità di confidente e sfogatoio di Sonia, Andrea e pure dell’anziana madre, si trasformerà suo malgrado nel crocevia definitivo di ogni rissa. Mentre osserva con crescente perplessità lo scorrere della sua vita – a fianco di un uomo che ha saputo deluderla, nonostante lei fosse di ben poche pretese -, le sorelle la subissano di telefonate, messaggi e resoconti che partono dai torti dell’infanzia per approdare alle fratture scomposte – e guarite storte – dell’età adulta. Il risultato è una storia corale piena di miti fondativi “di casa”, testimoni inattendibili, punti di vista discrepanti, rancori grevi ed eterne ruminazioni per stabilire chi merita maggior compassione, chi ha sofferto di più, chi ha sacrificato di più.

Al di là delle specifiche beghe – che si propagano come un’infezione e si fanno via via sempre più grottesche, paradossali, turpi e inquietanti -, Pioggia sottile ci offre anche la prova del potere devastante delle narrazioni. Che siano racconti collettivi – che plasmano identità, intenti e orientamenti di masse altrimenti informi – o mitologie domestiche, le storie non sono mai neutre, innocue, prive di conseguenze. Landero consegna ad Aurora la terribile responsabilità di custodire quelle di tutti i suoi congiunti, in ogni tempo, in ogni versione. Quello che osserviamo è il progressivo sfaldamento del concetto stesso di realtà, perché ciascun componente dello scalognato clan non può che rivomitarle addosso il proprio pezzettino del puzzle, una soggettività che mescola i fatti all’emotività, ricordo nitido a invenzione. Il contesto comune scompare e sparisce anche ogni ricerca del dato di fatto, perché la memoria sopravvive solo nel racconto e il racconto è terreno instabile, influenzato da quello che vogliamo ficcarci dentro per prevalere, per magnificarci, per chiedere vendetta, per far riemergere quello che abbiamo provato e che anche a distanza di anni non smettiamo di provare – aggiungendoci pure qualche sensazione o conclusione inedita, maturata gradualmente o deflagrata all’improvviso. Quello che per una sorella può essere un episodio indelebile e campale per l’altra si riduce a una stupidaggine mai successa e ognuno di questi innumerevoli frammenti produce nuovo materiale da commentare, nuove opportunità di edificazione narrativa, nuove armi, nuovi segreti da sfoderare al momento giusto e da brandire come oggetti contundenti. Aurora, nel mezzo, è l’unica che tace. È un recipiente che capta e contiene. Ma ben sappiamo che anche il recipiente più volenteroso ha pur sempre una capienza limitata…

Pioggia sottile è un libro crudele e incalzante, un piccolo gioiello dell’esasperazione e del conflitto. Ne esco rasserenata? Direi di no, ma il punto è proprio quello: le storie non sono mai innocenti. E nemmeno noi che le ascoltiamo.

La piccola comunità valligiana è organizzata secondo un sistema che sembra scoraggiare strutturalmente la mobilità sociale o i ripensamenti in corsa. Durante le superiori gli studenti sono chiamati a scegliere una “carriera” che li accompagnerà per tutta la vita. I panettieri saranno panettieri, i gendarmi saranno per sempre gendarmi e chi manifesta tendenze “antisociali” o una fondamentale incompatibilità con un compito preciso sarà relegato a vagabondare ai margini e reso teoricamente innocuo dall’indigenza e dall’invisibilità che ne consegue. Il Consiglio è l’unico organo che può sporadicamente permettere ai “meritevoli” di ascendere, con un programma didattico specifico che promette maggiori privilegi e anche un accesso ai meccanismi meno noti del tempo. La comunità sa il minimo indispensabile a mantenere l’ordine e si nutre di folclore e di moniti che paiono più adatti a tener buoni i bambini che a gestire un gruppo sociale consapevole.

La piccola comunità valligiana è organizzata secondo un sistema che sembra scoraggiare strutturalmente la mobilità sociale o i ripensamenti in corsa. Durante le superiori gli studenti sono chiamati a scegliere una “carriera” che li accompagnerà per tutta la vita. I panettieri saranno panettieri, i gendarmi saranno per sempre gendarmi e chi manifesta tendenze “antisociali” o una fondamentale incompatibilità con un compito preciso sarà relegato a vagabondare ai margini e reso teoricamente innocuo dall’indigenza e dall’invisibilità che ne consegue. Il Consiglio è l’unico organo che può sporadicamente permettere ai “meritevoli” di ascendere, con un programma didattico specifico che promette maggiori privilegi e anche un accesso ai meccanismi meno noti del tempo. La comunità sa il minimo indispensabile a mantenere l’ordine e si nutre di folclore e di moniti che paiono più adatti a tener buoni i bambini che a gestire un gruppo sociale consapevole.

Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta,

Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta,

Gopi e le sue sorelle hanno perso la mamma e si ritrovano per allenarsi, un giorno dopo l’altro, sotto l’occhio spento del padre su un campetto alla periferia di Londra. Farle giocare è l’unica cosa che sembra aiutarlo a tenersi a galla e loro lo assecondano, insieme e solissime, colpendo palle a ripetizione nella speranza di ritrovare il ritmo della normalità… o di lasciarsi ipnotizzare. C’è molto di meccanico, negli sport che si fanno con la racchetta, ma esiste uno specifico stato di felice straniamento che si innesca quando ti abbandoni all’automatismo. Si diventa fluidi, si diventa leggeri, ci si dimentica di sé, si fa tutto il giro e forse ci si ritrova.

Gopi e le sue sorelle hanno perso la mamma e si ritrovano per allenarsi, un giorno dopo l’altro, sotto l’occhio spento del padre su un campetto alla periferia di Londra. Farle giocare è l’unica cosa che sembra aiutarlo a tenersi a galla e loro lo assecondano, insieme e solissime, colpendo palle a ripetizione nella speranza di ritrovare il ritmo della normalità… o di lasciarsi ipnotizzare. C’è molto di meccanico, negli sport che si fanno con la racchetta, ma esiste uno specifico stato di felice straniamento che si innesca quando ti abbandoni all’automatismo. Si diventa fluidi, si diventa leggeri, ci si dimentica di sé, si fa tutto il giro e forse ci si ritrova.

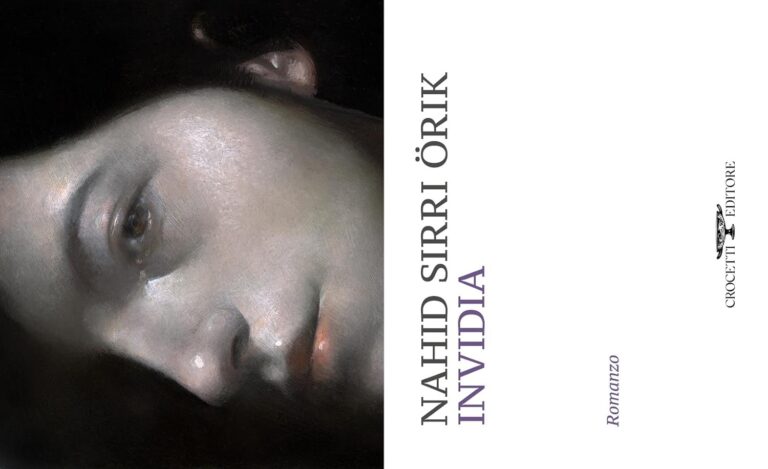

Una buona domanda per cominciare è la seguente: che cos’è l’invidia? Quali conseguenze può produrre? Per quanto possiamo “coltivarla” prima che ci divori dall’interno? Örik architetta per la protagonista di

Una buona domanda per cominciare è la seguente: che cos’è l’invidia? Quali conseguenze può produrre? Per quanto possiamo “coltivarla” prima che ci divori dall’interno? Örik architetta per la protagonista di