Dunque, l’universo costruito da Scott Alexander Howard per questo libro funziona così: nel cuore di una valle c’è una cittadina lambita da un grande lago e protetta dai monti. Non si hanno notizie di altri luoghi da raggiungere o di un mondo più vasto. Tutto quello che sappiamo è che alla “nostra” valle ne corrispondono altre, copie identiche traslate di vent’anni avanti o indietro nel tempo – e via così potenzialmente all’infinito, possiamo immaginare. Se dalla nostra valle “presente” ci spostiamo a ovest torniamo indietro di 20 anni – rivisitando il passato -, se ci spostiamo a est andiamo avanti di 20 anni – trovando il futuro. I confini tra le valli sono sorvegliatissimi dalla gendarmeria e le visite tra una valle e l’altra vengono autorizzate solo in casi eccezionali da un Consiglio che ha sia il compito di amministrare la cittadina che di salvaguardare il tessuto del tempo – come ci hanno insegnato Doc e Marty McFly, infatti, incontrare una propria versione passata/futura può produrre effetti devastanti e imprevedibili, così come provare ad alterare o cambiare il corso degli eventi.

La piccola comunità valligiana è organizzata secondo un sistema che sembra scoraggiare strutturalmente la mobilità sociale o i ripensamenti in corsa. Durante le superiori gli studenti sono chiamati a scegliere una “carriera” che li accompagnerà per tutta la vita. I panettieri saranno panettieri, i gendarmi saranno per sempre gendarmi e chi manifesta tendenze “antisociali” o una fondamentale incompatibilità con un compito preciso sarà relegato a vagabondare ai margini e reso teoricamente innocuo dall’indigenza e dall’invisibilità che ne consegue. Il Consiglio è l’unico organo che può sporadicamente permettere ai “meritevoli” di ascendere, con un programma didattico specifico che promette maggiori privilegi e anche un accesso ai meccanismi meno noti del tempo. La comunità sa il minimo indispensabile a mantenere l’ordine e si nutre di folclore e di moniti che paiono più adatti a tener buoni i bambini che a gestire un gruppo sociale consapevole.

La piccola comunità valligiana è organizzata secondo un sistema che sembra scoraggiare strutturalmente la mobilità sociale o i ripensamenti in corsa. Durante le superiori gli studenti sono chiamati a scegliere una “carriera” che li accompagnerà per tutta la vita. I panettieri saranno panettieri, i gendarmi saranno per sempre gendarmi e chi manifesta tendenze “antisociali” o una fondamentale incompatibilità con un compito preciso sarà relegato a vagabondare ai margini e reso teoricamente innocuo dall’indigenza e dall’invisibilità che ne consegue. Il Consiglio è l’unico organo che può sporadicamente permettere ai “meritevoli” di ascendere, con un programma didattico specifico che promette maggiori privilegi e anche un accesso ai meccanismi meno noti del tempo. La comunità sa il minimo indispensabile a mantenere l’ordine e si nutre di folclore e di moniti che paiono più adatti a tener buoni i bambini che a gestire un gruppo sociale consapevole.

La nostra protagonista è una studentessa poco appariscente, timida e taciturna. Di amici pare non averne e sua madre – che fa l’archivista per il Consiglio perché non è riuscita a superare le selezioni per sedersi al tavolo dei potenti – la sprona pesantemente a vendicare la sua sconfitta. Forza, Odile, provaci! So che saprai fare meglio di me! Riscattaci! E Odile ci prova, candidandosi per l’ambito programma speciale che dovrebbe garantire a lei – come a sua madre – una vita più confortevole e un destino diverso da quello di formichina muta e ignara che tocca alla maggior parte degli abitanti della valle.

I sedici anni di Odile saranno decisivi, perché quel tentativo di affacciarsi al mondo – che passa per la candidatura al Consiglio ma anche con la faticosa apertura a un piccolo gruppo di compagne e compagni di classe – coinciderà anche con la comparsa di un presagio e con una tragedia che cambierà per sempre il suo tempo “personale”… e forse anche quello delle valli in cui Odile esisterà.

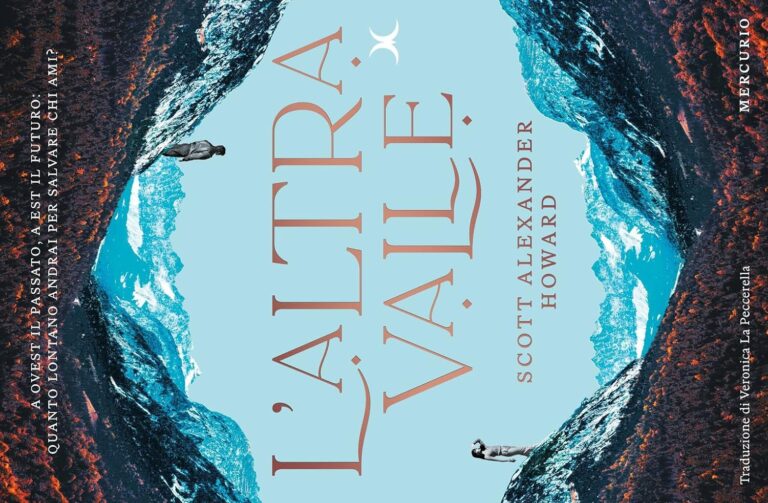

Allora, le regole d’ingaggio e le condizioni di contesto/mondo che vengono apparecchiate per noi in L’altra valle – in libreria per la neonata casa editrice Mercurio con la traduzione di Veronica La Peccerella – sono di estremo fascino, credo. Meccanismo temporale a parte – che è fatto sfizioso senza ombra di dubbio -, c’è l’opacità del potere, l’asimmetria che si crea quando a decidere come una “massa” dovrà vivere sono solo alcune persone che si auto-proclamano migliori, illuminate, più adatte. Ci si chiede dove stia il confine tra bene comune e volontà pura di controllo e che cosa faremmo noi, trovandoci in un posto liminale che almeno in via teorica ci permette di vedere che cosa ne sarà di noi o di correggere quello che ci sembra di aver sbagliato. Per essere un romanzo che usa il tempo come tema centrale e dilemma etico, però, non c’è una gestione brillantissima del ritmo e il punto di vista di Odile non aiuta molto a “muovere” la narrazione. In un certo senso è un aspetto totalmente funzionale a trasmettere una certa idea di inesorabilità e di rassegnazione, di penitenza e di lento macerarsi tra rimorso o occasione sfumata, ma per quanto lo si possa motivare il risultato è a tratti frenato da una certa pesantezza di fondo. Ne riemergiamo con soddisfazione grazie a un buon finale e tanti sono gli interrogativi che ci aiutano a proseguire, ma spesso ci si ritrova a esaminare Odile, le valli e i suoi abitanti come farebbe uno scienziato gigantesco, molto efficiente e scarsamente empatico con un terrario pieno di cavie. E chissà che la natura autentica del paesaggio del romanzo non sia, in fondo, proprio quella…