Dunque, Christine Coulson ha passato 25 anni a scrivere per il MET. Tra i suoi incarichi più recenti c’è stata una revisione completa delle didascalie delle opere esposte nelle British Galleries, un lavoro che m’immagino estenuante per puntigliosità, vastità della sapienza da mettere in campo e trasversalità delle competenze necessarie. Non paga, si è domandata se il medesimo approccio fosse estendibile anche alle persone.

In sintesi: possiamo immaginarci un’eroina romanzesca e raccontarla come si farebbe con un’opera d’arte? A quanto pare sì e il risultato è questo libro: One Woman Show è il catalogo della vita di Kitty Whitaker, una didascalia museale alla volta.

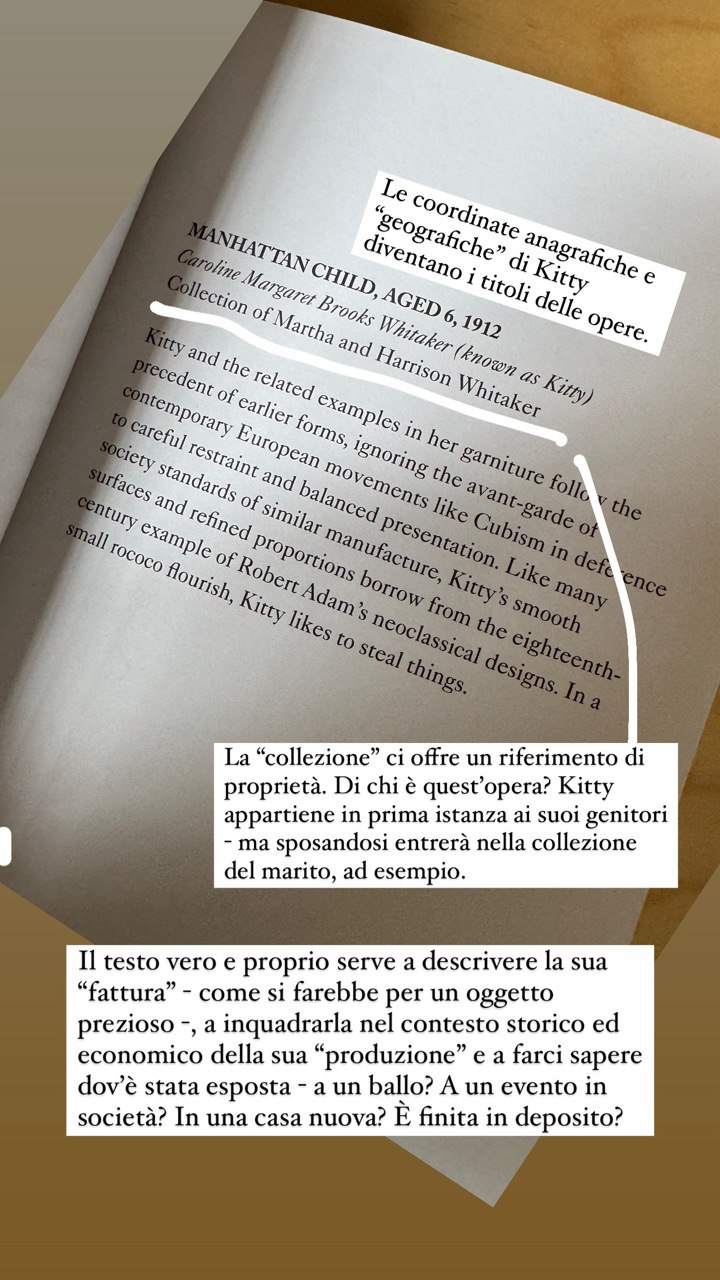

Prima di indagare sul perché scegliere una “forma” simile per costruire la parabola biografica di una donna nata all’inizio del Novecento risulti potentissimo, analizzerei una pagina, tanto per farvi capire l’andazzo.

Di didascalia in didascalia – con qualche intermezzo dialogico e altrettante incursioni fra le opere minori che la attorniano (i genitori, le conoscenti, la servitù…) – Coulson traccia l’intera parabola dell’esistenza di Kitty, dall’infanzia doratissima agli sconvolgimenti collettivi della crisi del ‘29 e della Seconda Guerra Mondiale, dagli amori agli anni senili, mettendola e togliendola dallo scaffale a seconda dei ribaltamenti di fortuna e di un’inquietudine intermittente, che appare come una crepa che non sempre si può restaurare o nascondere con un’energica mano di smalto.

Perché è stupendo? Perché la struttura matta risponde a una funzione cristallina: indagare la condizione della donna – locuzione tritissima che un po’ di orticaria me la fa venire ma riassume comunque bene il concetto – nel corso del Novecento. I pilastri? Il valore ornamentale e il legame tra soldi e potere. Kitty non incarna di certo le donne di tutte le stratificazioni sociali – perché nasce nella bambagia e da subito è per noi espressione di una squisita manifattura – ma nel suo fondamentale ruolo di oggetto trova fin troppa trasversalità.

Kitty transita da una collezione all’altra in un processo di emancipazione che ha più a che vedere con la sua natura eccentrica che con un’autentica fuga dalle sovrastrutture. Non le tocca mai lavorare sul serio ma, nonostante i benefici materiali, non riesce mai nemmeno a scappare dalla vetrinetta in cui è stata collocata. Il tempo spariglia le carte e lascia intravedere nuovi paradigmi, ma la curatela della mostra traccia confini precisi di decoro, aspettative e ruoli accessibili. Molto semplicemente, ci son posti in cui una Kitty non potrà mai essere esposta. E a lungo il medesimo destino è toccato – e spesso continua a toccare – anche a noi.