Dunque, ci sono delle signore di un sobborgo-bene di Charleston che bidonano un bookclub pretenzioso per fondarne uno “specializzato” lì per lì in true-crime, delitti efferati, cronaca nera e grandi misteri americani. Sono amiche, hanno tutte una manciata di figli a testa, dei mariti che lavorano mentre loro badano al tran tran domestico e delle casone col pratino da curare. Sono immerse in un contesto di “vicinato” a metà tra l’invadenza e l’estrema premura: qui ci vive solo gente come si deve, siamo una grande famiglia, la nostra comunità è genuina e virtuosa. Siamo negli anni ‘90 e Patricia Campbell è afflitta – come le sue amiche – da tutte le migliori intenzioni della Brava Moglie del Sud. Ma cosa succede quando in una comunità così affiatata e unita appare un elemento di rottura – e di potenziale stravolgimento?

Il “corpo estraneo”, per le nostre affiatate lettrici, è un nuovo vicino che arriva nel quartiere per prendersi cura – a suo dire – dell’anziana zia. Sembra un tizio a posto, ma non lo si vede mai in giro di giorno, guida un furgonaccio, pare sprovvisto di documenti, risponde con cordiale evasività (e palesi contraddizioni) a ogni domanda personale e resta sullo zerbino finché non lo si invita esplicitamente a entrare in casa. La suocera invalida di Patricia perde la brocca appena lo vede e sostiene a gran voce di averlo già incontrato da bambina: questo qui è il tizio che ha distrutto le nostre famiglie! Patricia non sa bene cosa pensare: Miss Mary è senza dubbio più di là che di qua, ma tanti altri piccoli incidenti cominciano a verificarsi attorno a James Harris… e forse vale la pena indagare.

Mentre Patricia si esercita a demolire le barriere del suo razionalissimo mondo per confrontarsi con qualcosa che sfida il senso condiviso della realtà, James Harris si guadagna la fiducia di mariti, figli e figlie, semplici passanti, ratti. Nel quartiere afroamericano cominciano a sparire dei bambini, ma nessuno – a parte Patricia e la badante di Miss Mary, che viene da lì – pare scomporsi. I nostri figli stanno bene, no? I ragazzini neri si mettono sempre nei guai, che sarà mai.

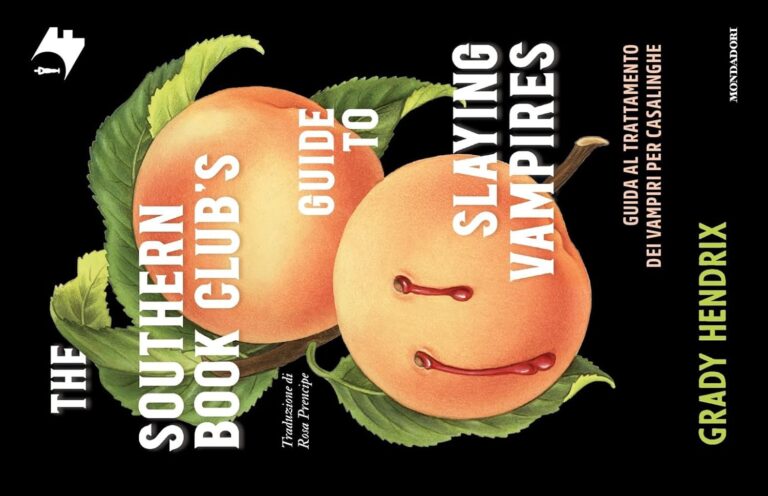

In un’alternanza di ipocrisie terrificanti – ma molto rivelatorie -, gaslighting sistematico, problemi strutturali di attendibilità – dovremmo forse dar retta a una casalinga suggestionata dal true-crime? Dove andremo a finire! -, uomini coglioni e foschi presagi, Grady Hendrix apparecchia una storia corale che batte un po’ sempre sugli stessi tasti ma che riesce a intrattenerci bene, insinuando il tarlo del sovrannaturale nella vita placida (e urbanamente meschina) del quartiere.

Peccato per James Harris – che dice poco e credo sia anche l’ipotetico mostro più noioso che mi sia capitato d’incontrare – ma un pollice su per l’abile stratificazione delle inquietudini e del senso di minaccia latente. L’indagine di Patricia non è degna della CIA, ma la dinamica dei personaggi fa il suo dovere e il fatto che le opinioni delle donne vengano sempre trattate con estrema condiscendenza e paternalismo fa arrabbiare, ma è anche il succo della questione.

Sì, qua e là c’è roba schifosa, macabra e splatter. Ma anche pulire la cameretta di un adolescente credo lo sia.

Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe è uscito per Mondadori nella traduzione di Rosa Prencipe, ma si può ascoltare anche su Storytel – come ho fatto io. Per collaudare Storytel con un bel mese gratuito, qua c’è il solito link.

Se volete approfondire le imprese di Hendrix, di suo ho letto anche Horrorstör, una roba mattissima e dal taglio OH CHE PAURA ancor più calcato. Che succede? Tutta la vicenda è ambientata in un megastore di arredamento che molto ricorda un arcinoto colosso svedese. È una via di mezzo tra un’escape-room e una discesa agli inferi ma, in maniera ancor più spiccata, è una riflessione sul consumo, sul capitalismo e sul lavoro come forma di dannazione eterna. Fa ridere, mette angoscia, è una chicca di astuta stranezza.

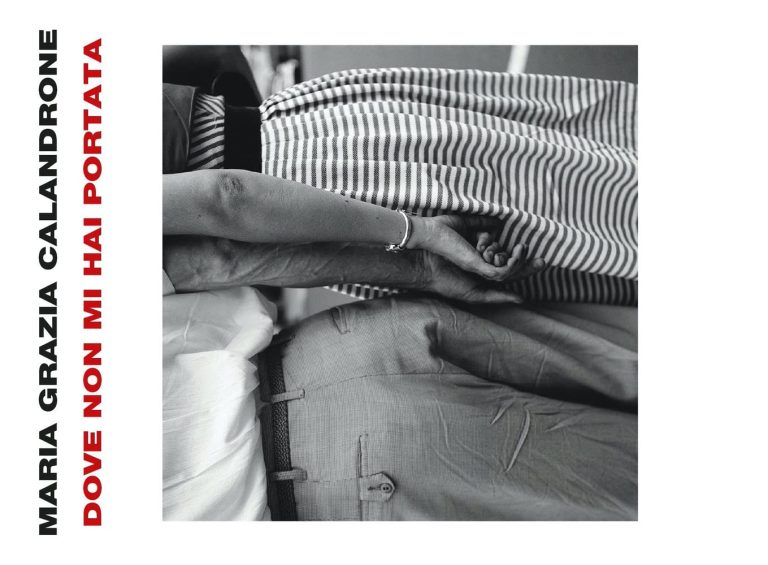

Chi era Lucia, la madre? Che vita può essere stata quella di una donna (ancora giovanissima) che sceglie di morire dopo aver creduto profondamente in un amore giudicato inammissibile? Chi si è lasciata alle spalle in Molise, a Palata? E chi era Giuseppe, l’uomo che le ha donato una parentesi di felicità?

Chi era Lucia, la madre? Che vita può essere stata quella di una donna (ancora giovanissima) che sceglie di morire dopo aver creduto profondamente in un amore giudicato inammissibile? Chi si è lasciata alle spalle in Molise, a Palata? E chi era Giuseppe, l’uomo che le ha donato una parentesi di felicità?

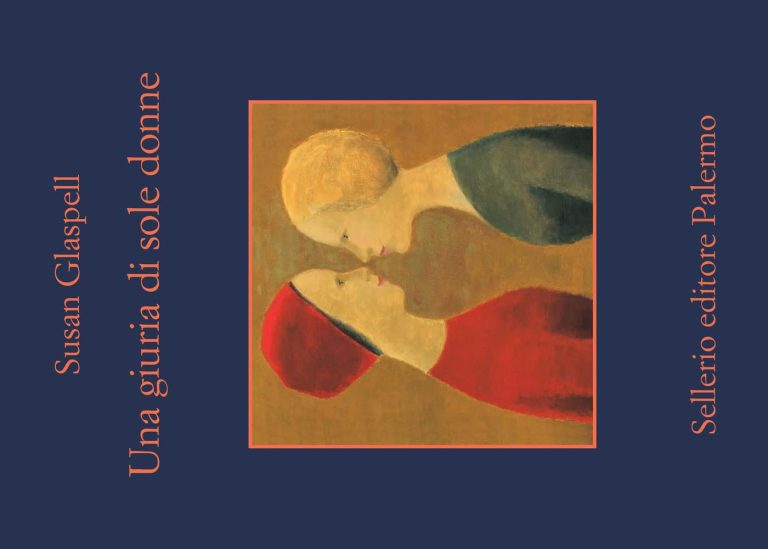

Un uomo viene ritrovato morto in una casa isolata. La moglie viene arrestata e altre due donne approdano sulla scena del crimine per prepararle un valigino con l’occorrente per il “soggiorno” in cella in attesa del giudizio. Sono la moglie dello sceriffo e del fattore che ha scoperto il delitto e arrivano in questa casa silenziosa, mesta e cupa insieme a un folto gruppo di inquirenti (maschi) che cercano di far luce sul mistero. Le donne vengono lasciate in cucina (dove tutto sommato ci si aspetta che stiano, visto che quello è il loro posto) mentre gli uomini si aggirano per casa in cerca di indizi, girando fondamentalmente a vuoto mentre le signore, analizzando i dettagli minuti in cui si imbattono, sbrogliano la matassa.

Un uomo viene ritrovato morto in una casa isolata. La moglie viene arrestata e altre due donne approdano sulla scena del crimine per prepararle un valigino con l’occorrente per il “soggiorno” in cella in attesa del giudizio. Sono la moglie dello sceriffo e del fattore che ha scoperto il delitto e arrivano in questa casa silenziosa, mesta e cupa insieme a un folto gruppo di inquirenti (maschi) che cercano di far luce sul mistero. Le donne vengono lasciate in cucina (dove tutto sommato ci si aspetta che stiano, visto che quello è il loro posto) mentre gli uomini si aggirano per casa in cerca di indizi, girando fondamentalmente a vuoto mentre le signore, analizzando i dettagli minuti in cui si imbattono, sbrogliano la matassa.