Il Premio Malaparte 2023, che si assegna a Capri a personalità letterarie internazionali, è stato conquistato quest’anno da Benjamín Labatut, che da queste parti era già transitato con Quando abbiamo smesso di capire il mondo, il suo debutto per Adelphi. Fluttuando nei pressi dei Faraglioni ho vissuto una delle esperienze di mal di mare più devastanti e inconcepibili della mia vita ma, per fortuna, il Malaparte e i numerosi momenti d’incontro collegati al premio si svolgono sulla terraferma e le vertigini sono affidate unicamente alla letteratura. Gli autori e le autrici che se lo aggiudicano trascorrono un fine settimana isolano ricco di impegni, ragguardevoli momenti gastronomico-conviviali e dibattiti pubblici, compresa la cerimonia di accettazione del riconoscimento alla Certosa di San Giacomo. Per quest’edizione, la ventiseiesima dalla “fondazione” e la dodicesima dal rilancio a cura di Gabriella Buontempo e Ferrarelle Società Benefit, Labatut ha presentato Maniac, il suo nuovo lavoro, e ha dialogato con Guido Tonelli, fisico tra i più autorevoli del CERN e magnifico “duellante”. Perché sì, Labatut di base non concorda, ma anche la sua è una potentissima e abissale forma di ricerca. Ho avuto la vasta fortuna di poterci conversare e qui trovate la generosa intervista… con tanto di intervento divino, abbiamo ipotizzato.

Il Premio Malaparte 2023, che si assegna a Capri a personalità letterarie internazionali, è stato conquistato quest’anno da Benjamín Labatut, che da queste parti era già transitato con Quando abbiamo smesso di capire il mondo, il suo debutto per Adelphi. Fluttuando nei pressi dei Faraglioni ho vissuto una delle esperienze di mal di mare più devastanti e inconcepibili della mia vita ma, per fortuna, il Malaparte e i numerosi momenti d’incontro collegati al premio si svolgono sulla terraferma e le vertigini sono affidate unicamente alla letteratura. Gli autori e le autrici che se lo aggiudicano trascorrono un fine settimana isolano ricco di impegni, ragguardevoli momenti gastronomico-conviviali e dibattiti pubblici, compresa la cerimonia di accettazione del riconoscimento alla Certosa di San Giacomo. Per quest’edizione, la ventiseiesima dalla “fondazione” e la dodicesima dal rilancio a cura di Gabriella Buontempo e Ferrarelle Società Benefit, Labatut ha presentato Maniac, il suo nuovo lavoro, e ha dialogato con Guido Tonelli, fisico tra i più autorevoli del CERN e magnifico “duellante”. Perché sì, Labatut di base non concorda, ma anche la sua è una potentissima e abissale forma di ricerca. Ho avuto la vasta fortuna di poterci conversare e qui trovate la generosa intervista… con tanto di intervento divino, abbiamo ipotizzato.

Uno dei temi che emerge più di frequente, quando si discute del tuo lavoro, è la relazione tra scienza, verità fattuale e letteratura. Quanto possiamo fidarci dei fatti e dove comincia la finzione? Perché partire proprio dalla scienza – che collettivamente suscita aspettative di certezza – per fare letteratura?

La scienza deve descrivere la realtà, ma non è quello il compito della letteratura. Il ruolo della letteratura è raggiungere i posti che la scienza non può raggiungere. Riguarda significati più oscuri, più insoliti, parla del mondo nella nostra testa. Qui non c’è esperimento che tenga o che possa condurci a una verità “psicologica”, come si può invece fare quando si indagano gli atomi. La scienza si basa sul principio che il mondo si possa comprendere, che sia ordinato e si possa decifrare, anche se ci sono molti aspetti che restano impossibili da afferrare. Per quel che ne so, non è possibile comprendere la fenomenologia dell’umano usando soltanto i fatti. Non è così che viviamo. Non è così che le nostre menti funzionano. Siamo esseri fatti di desiderio, dolori, sogni, incubi. Le nostre immaginazioni sono portentose, siamo inseguiti da strati e strati di significato, molti dei quali sono finzione pura, che scaturisce solo dalle nostre menti. Nei miei libri c’è una commistione voluta, non una distorsione della verità, perché la letteratura può arrivare ad aspetti che nessun altro metodo permette di scorgere. Ce lo siamo dimenticato, abbiamo finito per credere che da un lato ci sia la verità e che dall’altro ci sia l’immaginazione, quello che inventiamo – ma non funziona così. Ogni istante delle nostre vite è una mescolanza orrenda, spaventosa e caotica di tutto questo… e ci sono altri elementi ancora che si aggiungono. E la verità, la parte più importante del mio lavoro di scrittura riguarda questi elementi aggiuntivi che né la scienza né la letteratura possono gestire. Non abbiamo un linguaggio, un metodo per avvicinarli. L’incognito assoluto è qualcosa che esiste oltre la scienza, oltre la letteratura, oltre le parole. Ecco qual è il cuore di quello che provo a scrivere. So che è là, da qualche parte. Non posso descriverlo, ma so che c’è.

È da qualche parte, ma è anche dentro di noi?

Dentro e fuori di noi, ma più che altro fuori. Se guardiamo dentro di noi ci troveremo il mondo, il mondo con la M maiuscola. Il mondo è di una stranezza estrema e inconcepibile. Tendiamo a separarcene, ma quando torniamo a guardarlo – e quello è il fulcro di molte delle storie di Quando abbiamo smesso di capire il mondo – all’improvviso ritroviamo quello che pensavamo di aver perso strada facendo. Troviamo cose caotiche, indocili e incomprensibili che superano le capacità delle nostre menti. Siamo abituati a credere che i misteri abitino “fuori” – il mondo era popolato dagli déi, pullulava di spiriti -, ma ora pensiamo che sia tutto nella nostra testa. La verità è una via di mezzo fra questi due estremi e arrivarci è molto difficile.

In Quando abbiamo smesso di capire il mondo, i matematici e i fisici che utilizzi per esplorare questa frontiera si trovano spesso alle prese con un limite espressivo: le loro teorie sembrano difficilmente codificabili. La scoperta “profonda” rende necessari linguaggi nuovi?

In Quando abbiamo smesso di capire il mondo, i matematici e i fisici che utilizzi per esplorare questa frontiera si trovano spesso alle prese con un limite espressivo: le loro teorie sembrano difficilmente codificabili. La scoperta “profonda” rende necessari linguaggi nuovi?

No, in realtà. Usano i linguaggi che abbiamo già a disposizione. Le nostre menti funzionano manipolando dei simboli – possono essere parole o può essere la matematica – ma la nostra intelligenza ha a che fare con la manipolazione dei simboli. Certo, è solo una delle porzioni delle nostre menti, la parte con cui siamo in comunicazione e che riusciamo a spiegarci. Ma esistono anche creature come i corvi, che non usano simboli ma sono intelligenti, immagazzinano ricordi, hanno coscienza di sé. C’è una forma di intelligenza che scaturisce dall’attività connettiva dei neuroni – è un’intelligenza molto diversa dall’esperienza “conscia” ed è qualcosa che stiamo iniziando a costruire ora con le nuove tecnologie, come l’IA. L’IA funziona così, è un’intelligenza scorporata e senz’anima.

Insomma, non penso che si tratti della creazione di linguaggi nuovi, non so se esista una via capace di superare la matematica o le parole. Non lo so. Io posso arrivare solo fin lì… e non è che sia andato chissà quanto lontano.

Visto che scrivo, però, sono pienamente conscio – come ogni scrittore – di cosa sono le parole e di cosa possono fare, dell’impatto che producono su di noi. Ma sono anche tragicamente consapevole di quanto poco contino. È l’aspetto più superficiale e meno rilevante di chi siamo. Ci siamo del tutto consegnati alla ragione, al linguaggio, al pensiero – e oggi anche alla frangia più patetica di questo aspetto: l’opinione. Le opinioni sono come il buco del culo, tutti ne hanno una. Il centro di tutto diventa quello, ciascuno si preoccupa unicamente del proprio buco di culo. È incredibile. [ride] Ma le cose che ci interessano davvero, come esseri umani, sono le cose che sentiamo, che intuiamo, che patiamo, le cose che ci travolgono. Quello che cerco di fare nei miei libri, il motivo per cui i miei protagonisti si comportano così, è che sono invasi, posseduti, innamorati… ed è un’esperienza dolorosa.

E leggendo lo si avverte. Non c’è scienziato fra le tue pagine che non attraversi un momento di crisi profonda o che possa dirsi allineato ai ritmi del mondo. Sono ricerche che li assorbono completamente, isolandoli dalla realtà e facendoli sprofondare nell’ossessione.

L’ossessione è una forma d’attenzione potenziata, è l’attenzione che si trasforma in arma. E l’attenzione, per citare Roberto Calasso, è il potere che permette agli dèi di costruire l’universo. È ardore, calore, energia sessuale, oltre che intellettuale. È la mente che costruisce, pensiero dopo pensiero, qualcosa degno di sacrificio. Ecco perché porto i miei personaggi a quegli estremi, perché è lì, quando si patisce questa sorta di possessione, che rinunci a te stesso e che ti esponi al tormento. È il nucleo fondamentale, perché sfugge a ogni controllo ed è in quel momento che le cose nuove vengono messe al mondo. Ho incontrato persone così, parecchie. Ci si aspetta che gli artisti siano ossessivi… e quello che ammiravo negli artisti, crescendo, era proprio questo atteggiamento “religioso”. Ti consegni a qualcosa che è più grande di te e lo fai anche se sai che ti distruggerà. Quello per me era il fulcro della questione. Ci vuole coraggio.

E fede, magari?

No, la fede non basta.

[Siamo seduti sotto a un albero. In questo preciso istante un frutto si stacca da un ramo, chissà dove, e precipita in mezzo a noi sul tavolo. Non posso fare a meno di esclamare FLEABAG!]

Esatto! [ride]

La volpe di Fleabag, se ci pensiamo, è “il segugio dei cieli” – e sarà anche il titolo del mio discorso di accettazione del Premio Malaparte. Il segugio dei cieli è una figura molto importante per me: è Dio che insegue chi più ama, incalzandolo senza tregua. Quella è l’esperienza a cui voglio arrivare. Non sei tu che cerchi qualcosa, è quel qualcosa che insegue te. E le persone che mi interessano sono quelle inseguite dal segugio. La fede non basta. È la morte del pensiero, per me. Non si crede nell’amore, lo si subisce. Se hai fede puoi anche smettere di pensare. Ma il pensiero è doloroso proprio perché serve a dubitare, ti scava dentro come ogni cosa che è davvero importante. Il punto è non essere lasciati in pace, mai. Non siamo esseri intellettivi, siamo senzienti… cioè sentiamo, soffriamo e ogni conoscenza che otteniamo si guadagna con il dolore. Quanto vorrei che non fosse così… [sorride]

Anche il tuo processo di scrittura risponde a questa dinamica? Gli argomenti ti inseguono e ti impongono di trovare risposte? Si scrive per ossessioni?

Anche il tuo processo di scrittura risponde a questa dinamica? Gli argomenti ti inseguono e ti impongono di trovare risposte? Si scrive per ossessioni?

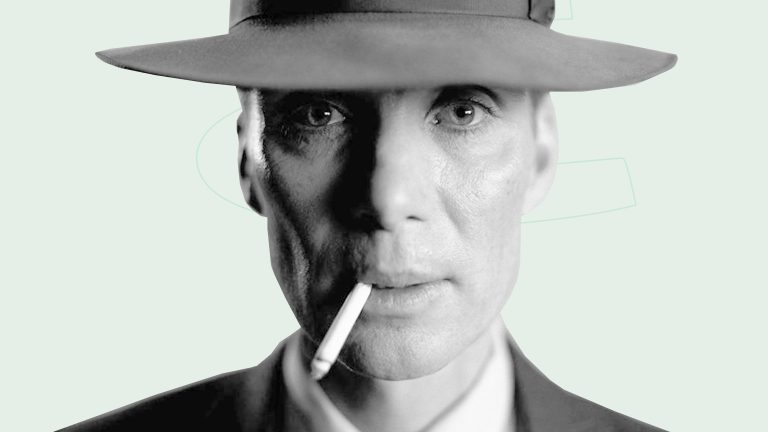

Certo, non si può scrivere in altro modo. Cioè, dovresti essere capace di perdere momentaneamente la ragione, dovresti riuscire a scrivere senza distruggere chiunque ti circondi, dovresti riuscire a cercare la verità senza perdere te stesso, ma non è possibile… non veramente. Ci sono parti di te che perderai – e dovrai farci i conti. Se vuoi scrivere bene e se il libro è autentico, ti modificherà, se glielo permetterai. Ti mostrerà aspetti orribili di te e ti obbligherà a prenderne atto. Sfogliando quel libro non ti verrà mai in mente di esclamare “Oh, ma è meraviglioso!”… sarà proprio il contrario. La copertina italiana di Maniac mi piace moltissimo, perché esprime esattamente quello che dovremmo scorgere. Dobbiamo vedere l’ombra, questa tenebra che aleggia alle nostre spalle. La scrittura migliore viene dall’ombra e questo spiega perché così tanti miei colleghi sono disperati e finiscono per ammazzarsi.

E cosa succede a chi legge?

Non mi interessa. Voglio dire, i calciatori non prestano la minima attenzione agli spettatori in tribuna. Sono innamorati della palla e non pensano ad altro. Non ci si può concentrare, non si può fare gol altrimenti. Badare al resto non è nemmeno un’opzione. Chiaro, alcuni possono essere gentili con i loro fan e dar corda alle persone che li ammirano… e possono anche essere degli stronzi – entrambe le alternative sono assolutamente legittime, ma sono innamorati del gioco. Io sono innamorato della scrittura. I lettori leggono, ma io sono uno scrittore.

È interessante perché molti lettori cercano l’immedesimazione, invece. Vogliono ritrovarsi nei personaggi e capita che apprezzino di più le storie in cui si riconoscono…

Ma quello non è leggere. Quello è specchiarsi. Dovrebbero guardare la tv. Non parlo di buon cinema, intendo proprio la tv. Quella fa per loro. Perché nemmeno il cinema funziona in quel modo. Un libro non dovrebbe mostrarti chi sei. Dovrebbe mostrarti il mondo.

O quello che per conto tuo non sei capace di vedere.

Assolutamente, nel migliore dei casi. O dovrebbero mostrarti gli aspetti più terrificanti di te. C’è una meravigliosa tradizione di mostri, in letteratura. Uomini mostruosi e donne mostruose. È fondamentale che esistano anche libri scritti da mostri perché l’immagine del mostruoso ci mette di fronte a quello che davvero abbiamo più bisogno di vedere. Dovrebbe essere uno spettacolo difficile da guardare, dovrebbe spaventarci. I libri dovrebbero farci paura.

Pensi che questa ricerca di rassicurazioni e certezze riguardi anche la scienza? Scienza, spiegami il mondo. Dimmi in cosa devo credere e come funzionano le cose.

Non bisogna confondere il pubblico – e il consumo “generalista” della scienza – con la scienza in sé e per sé. La scienza funziona scavando dei buchini minuscoli nelle cose. Gli scienziati sono ossessionati da dettagli infinitesimali. Sono artigiani… anzi, rispetto agli altri esseri umani appartengono proprio a una specie diversa. I veri scienziati sono le persone più strambe che si possano incontrare. Ho un amico ossessionato dall’apparato riproduttivo degli scarafaggi. Ma quella è scienza. Può riguardare un dettaglio simile o l’origine dell’universo. Chiunque possa davvero definirsi scienziato è fin troppo conscio – in senso platonico e socratico – di quello che ancora non comprende, di quello che ancora non sa. E se sa qualcosa si chiederà quanto è approfondita la conoscenza che abbiamo accumulato, quanto ancora possiamo scoprire. È una disposizione estremamente diversa. Il consumo pubblico è religioso, semplicemente. Mostrami come funziona il mondo, giusto? Rassicurami. Va benissimo, anch’io mi sono prefissato di imparare il più possibile sul funzionamento del mondo. Non sto assolutamente deridendo l’impulso di chi vuole imparare qualcosa in più – lo facciamo tutti. Ma quello che mi interessa somiglia a un atto di magia, a un gioco di scatole cinesi: vogliamo afferrare gli aspetti dell’universo che superano la nostra comprensione… ed è quello che ci tiene in vita, che permette a tutto di evolversi. È il caos bizzarro che rende le nostre vite vivibili.

Abbiamo perso la magia? Intendendola come strumento “laterale” che può aiutarci ad allargare la prospettiva e a concepire l’assoluto.

La magia è incasinata e anche molto, molto pericolosa. È sempre stato così. Gli sciamani vivono fuori dalla comunità. Sono emarginati. Puzzano. La società li esclude. Ma il ruolo dello sciamano è proprio quello. Fanno paura, sono ossessionati dal sesso e mangiano i bambini. [ride]. Al giorno d’oggi non c’è spazio per la conoscenza occulta. Le persone vogliono sapere tutto, vogliono che ogni cosa venga loro spiegata, ma la magia non funziona così. Chiunque si avvicini anche solo tangenzialmente alla magia è disposto a mettere in pericolo la propria anima e non penso che in molti lo vogliano fare. Non oggi.

Anche la scrittura può diventare un pericolo per l’anima?

A volte. Voglio dire, dipende dal periodo specifico. Non lo si può fare sempre, altrimenti si finisce per diventare degli idioti pomposi. E so benissimo di cosa sto parlando perché anch’io sono un idiota pomposo. Ma bisognerebbe lasciar filtrare un pezzettino di mondo. Crescendo, si impara a sentirsi coraggiosi quando ci si imbatte in un’idea, si pensa di conoscersi perché sono tante le cose che si apprendono. Uno scrittore pensa anche di saperla più lunga della gente che lo circonda, ci cresci proprio. Leggi tutti i libri possibili e immaginabili… e poi ne leggi degli altri. Pensi di capire benissimo le cose. E poi la vita ti dimostrerà che non è vero. È durissima. Quando l’ego di uno scrittore viene calpestato è un’esperienza davvero lancinante, perché di solito è tutto quello che ha, è l’unica cosa che ha davvero sviluppato. Ha sviluppato il suo ego perché è con quello che si scrive. Non si scrive con chissà che altro, scrivi col tuo ego. Cerchi di lucidarlo per benino, ma quando viene calpestato – e se fai bene il tuo lavoro – corri un grande pericolo. In più, come chiunque, devi evitare l’alcolismo, l’egotismo, il narcisismo. Funziona così per tutti, ma gli scrittori ne sono più consci. Ce l’hai sempre in mente: rovinerò la mia vita se vado avanti così.

Ma si va avanti lo stesso?

Non lo so. Adoro gli scrittori che smettono di scrivere. Ho un giardino anch’io… magari mi dedicherò a quello.

Cosa succede quando scrivi? C’è un processo di ricerca e poi di stesura?

Preferisco non parlarne. Perché una grande componente è un po’ esoterica. Devi chiedere, devi implorare. Il nocciolo sta lì. La ricerca… [ride]… la ricerca è facile, è facilissima. Basta leggere! Bisogna leggere e sottolineare… quanto può essere complicato da fare per chi già legge per il piacere di farlo? Non è difficile. Il difficile sta nel raggiungere la verità della cose, ecco perché sono ossessionato da scrittori come Eliot Weinberger, Juan Forn, Roberto Calasso. Loro capiscono, che è molto diverso dall’accumulare documentazione. Un libro ben documentato può essere del tutto morto, ma cos’è che serve a un libro per essere vivo? Quella sì che è una questione complessa e ogni scrittore deve trovare una risposta, in qualche modo. Il processo, insomma, è caotico, prevede diversi rituali ma la costante è che bisogna sempre chiedere e implorare – in ginocchio, se possibile. [ride]

E Maniac dove ci porterà?

È un libro sull’intelligenza, raccontata attraverso tre storie. La prima è la storia vera di un fisico, Paul Ehrenfest, uno dei migliori amici di Einstein. Era un buon fisico… ma di “fascia media” in Europa, dove a quei tempi venivano svolte le ricerche più brillanti del Ventesimo secolo. Soffriva di depressione melanconica, aveva un figlio piccolo con la sindrome di Down ed era anche un ebreo che vedeva nazisti spuntare da tutte le parti. All’improvviso, sprofondò in una crisi enorme. Sparò a suo figlio e poi si suicidò. Nella parte del libro che è totalmente basata sui fatti, racconto di quella che Ehrenfest definì come “peste matematica”, un tipo preciso di razionalità che stava prendendo vita. Quel genere di razionalità, per me, si esprime pienamente nel vero protagonista del libro, il matematico John von Neumann. Era una specie di “dio infantile”. Per lui ho usato il linguaggio della religione perché sarebbe stato molto difficile descriverlo in un altro modo. Era un computer prima ancora che i computer venissero concepiti. La realtà è che è stato lui a creare il computer moderno. Era una mente di un’acutezza affilatissima. L’elemento che ha preso vita in von Neumann era la logica, il Dio della logica. E racconto la sua storia fino al giorno della sua morte, farneticante, con il cervello divorato dal cancro. Il libro si chiude con le partite disputate tra un’intelligenza artificiale – che all’epoca era la più avanzata che ci fosse – e un campione di go, un autentico artista che credeva nella bellezza come traguardo a cui aspirare. L’intelligenza artificiale lo distrugge, sebbene oggi il nostro problema non sia la distruzione… il problema è la creazione.

Vi rimando al sito Adelphi per appuntamenti e risorse di ulteriore approfondimento.

Il mio post su Quando abbiamo smesso di capire il mondo – che ho linkato anche in cima – è sempre qua.

Perché un bambino di dieci anni che tiene una conferenza ad Harvard sulla quarta dimensione non ha vie e piazze intitolate al suo genio e alle sue scoperte? Dove sono le aziende, le invenzioni, i teoremi? Perché una mente simile non ha scalfito il corso della storia? Perché – in sintesi – Sidis ha fatto la stessa fine di noialtri scemi?

Perché un bambino di dieci anni che tiene una conferenza ad Harvard sulla quarta dimensione non ha vie e piazze intitolate al suo genio e alle sue scoperte? Dove sono le aziende, le invenzioni, i teoremi? Perché una mente simile non ha scalfito il corso della storia? Perché – in sintesi – Sidis ha fatto la stessa fine di noialtri scemi?

Qua si potrebbe sprecare l’antico adagio UN SAGGIO CHE SI LEGGE COME UN ROMANZO, ma non vi farò una tale violenza, anche perché credo che nel caso di

Qua si potrebbe sprecare l’antico adagio UN SAGGIO CHE SI LEGGE COME UN ROMANZO, ma non vi farò una tale violenza, anche perché credo che nel caso di