Cinema! Sogni! L’età d’oro di Hollywood! Cellulosa! Divi! Dive! E Lucia Wade, sceneggiatrice. Insieme al marito Vincent – istrionico regista e assiduo sollevatore di bicchieri – forma una promettente coppia creativa. Lì per lì innamoratissimi, affiatati e pieni di idee, i coniugi Wade si fanno in quattro per racimolare i finanziamenti per il loro debutto sul grande schermo e, tra mille rogne e soluzioni creative, approdano ai tanto agognati successi. Si fanno un nome, si trasformano in acclamati autori e li troviamo pure candidati all’Oscar. Lui, vulcanico e umorale, si gode il prestigio riservato ai registi emergenti mentre Lucia macina pagine alla macchina da scrivere, senza badare troppo al ruolo evidentemente defilato che Vincent tende ad accordarle. È sicura del suo amore e farebbe di tutto per sostenerlo, anche se i rospi da ingoiare non sono pochi, i soldi scarseggiano sempre e l’ambizione (spesso frustrata) scava solchi di non facile gestione. Tutti quanti – Lucia compresa – sono convinti di vivere un Grande Amore Speciale, superiore alle tribolazioni e alle meschinità che distruggono i legami degli altri, ma scopriremo all’istante che nemmeno i Wade sono fatti per durare.

Chi siamo diventati?

Dov’è la persona che ho conosciuto?

Chi ho amato io è mai esistito?

Ne vale la pena?

Lucia si rifiuta di trasformarsi nel cliché della moglie abbandonata e affranta che tanto detesta scrivere e si aggrappa all’unica certezza che ha – che è proprio la scrittura, incidentalmente. Con o senza Vincent, lei è una sceneggiatrice. Brava, pure. Avrà vita facile fra produttori, studios, agenti e agghiaccianti consulenti con le competenze di nostro cugino chiamati a rivedere le sue pagine? Certo che no. A Hollywood o fai l’attrice o fai la segretaria… di sceneggiatrici in giro ce ne sono poche. E quelle quattro gatte già sembrano troppe…

Lucia Wade è Eleanor Perry e Pagine azzurre è una versione romanzata della sua vita e delle sue peripezie sentimental-lavorative. Uscito nel ‘79 negli Stati Uniti, il libro spunta qua da noi per la prima volta per SUR nella traduzione di Marco Rossari – che riesce a preservare mi pare assai bene il taglio da commedia brillante e a mantenere scoppiettanti e caustici i dialoghi.

La struttura non è lineare ma procede per balzi temporali e “scene”, come in un buon copione che non abusa dell’esposizione o dello spiegone trito. Lucia e Vincent ci appaiono a diversi gradi di deterioramento, anche se l’ossatura principale è fatta dal presente di Lucia, tra lavori frustranti, rivendicazioni di competenza che cadono tendenzialmente nel vuoto e relazioni con emeriti imbecilli. Il passato è fulgido e miserabile insieme, pieno di segnali che solo il senno di poi fa risultare ovvi. Lucia è disillusa ma battagliera, stufa marcia ma abbastanza scafata da godersi gli episodi più grotteschi che le capitano come uno spettacolo. Questo libro è uno sberleffo e una rivincita, il ritratto di un’epoca e di un settore specifico – molto meno favoloso di quanto vorrebbe la leggenda.

Ci son signore che hanno preso più di un pesce in faccia, risparmiandone forse qualcuno a noi, signore del futuro. La rete è ancora piena, ma Perry – facendoci ridere e schiumare di rabbia – è una voce degnissima di essere ancora ascoltata.

Appunto sparso: c’è pure Capote. Ovviamente camuffato. Ma si vola altissimo lo stesso.

Si sta discutendo spesso di autofiction, di preponderanza dell’autobiografia sulla narrativa d’invenzione, di presunzioni d’universalità anche quando si racconta delle proprie unghie incarnite, di che valore possano avere le minuzie individuali – vendute e ben confezionate come grandi rivelazioni – nel panorama del pensiero umano. Ecco,

Si sta discutendo spesso di autofiction, di preponderanza dell’autobiografia sulla narrativa d’invenzione, di presunzioni d’universalità anche quando si racconta delle proprie unghie incarnite, di che valore possano avere le minuzie individuali – vendute e ben confezionate come grandi rivelazioni – nel panorama del pensiero umano. Ecco,

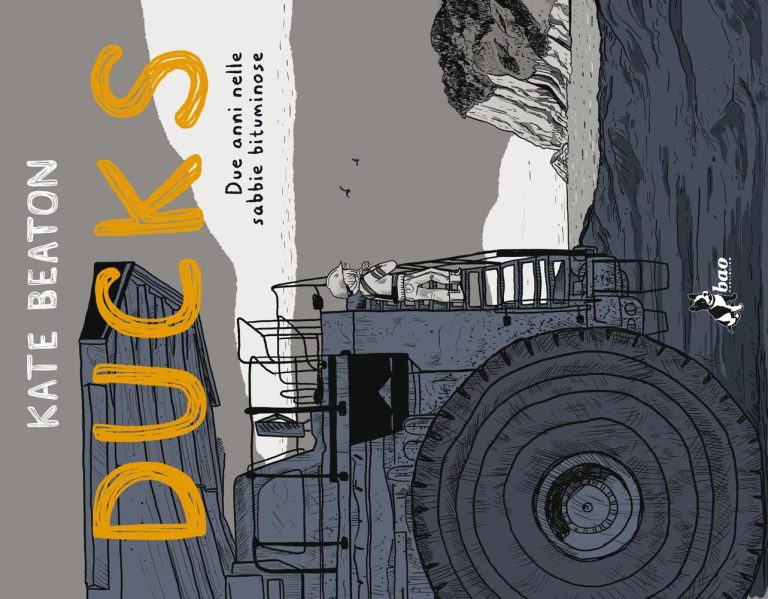

Nilsen ha messo insieme

Nilsen ha messo insieme

La Grande Era dell’Autofiction ha fatto anche cose buone? Dipende. Ci son traumi su cui si mira a costruire (con furbizia nemmeno troppo mascherata) un rimbalzo emotivo che poco contribuisce alla generale crescita del mondo attraverso la collezione di testimonianze che riecheggiano nell’universalità – così, per farvi capire le pretese che ho quando leggo storie autobiografiche – e ci sono traumi che diventano “materiale” valido perché sono sostenuti da una voce che funziona o che, come in questo caso, sperimenta sul confine sempre complicato dell’umorismo, proprio dove non ci sarebbe un bel niente da ridere.

La Grande Era dell’Autofiction ha fatto anche cose buone? Dipende. Ci son traumi su cui si mira a costruire (con furbizia nemmeno troppo mascherata) un rimbalzo emotivo che poco contribuisce alla generale crescita del mondo attraverso la collezione di testimonianze che riecheggiano nell’universalità – così, per farvi capire le pretese che ho quando leggo storie autobiografiche – e ci sono traumi che diventano “materiale” valido perché sono sostenuti da una voce che funziona o che, come in questo caso, sperimenta sul confine sempre complicato dell’umorismo, proprio dove non ci sarebbe un bel niente da ridere.

Orbene,

Orbene,

Orbene, Annie Ernaux è un’autrice che sto pian piano affrontando e che fa della rielaborazione autobiografica – nella speranza di toccare corde universali – la sua cifra narrativa. È asciutta, precisa, inflessibile e acutissima, soprattutto nello sviscerare il sommerso. Ognuno ha il suo, di sommerso, ma lei sommerge anche per gli altri.

Orbene, Annie Ernaux è un’autrice che sto pian piano affrontando e che fa della rielaborazione autobiografica – nella speranza di toccare corde universali – la sua cifra narrativa. È asciutta, precisa, inflessibile e acutissima, soprattutto nello sviscerare il sommerso. Ognuno ha il suo, di sommerso, ma lei sommerge anche per gli altri.